Нас обокрали на целую жизнь

История сына "врагов народа"

Опубликовано 19 Сентября 2019 в 05:45 EDT

ПИСЬМО В "КРУГОЗОР"

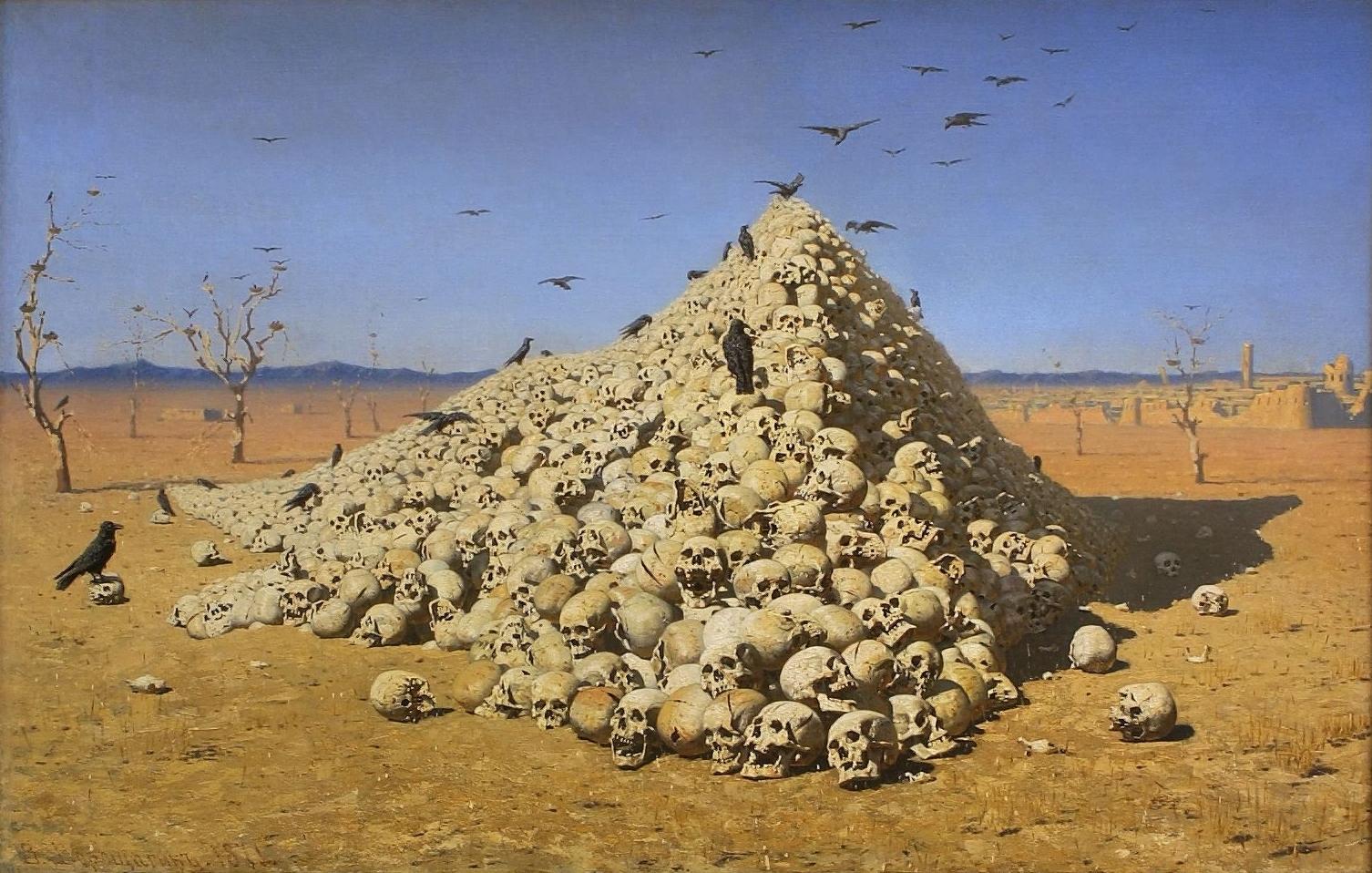

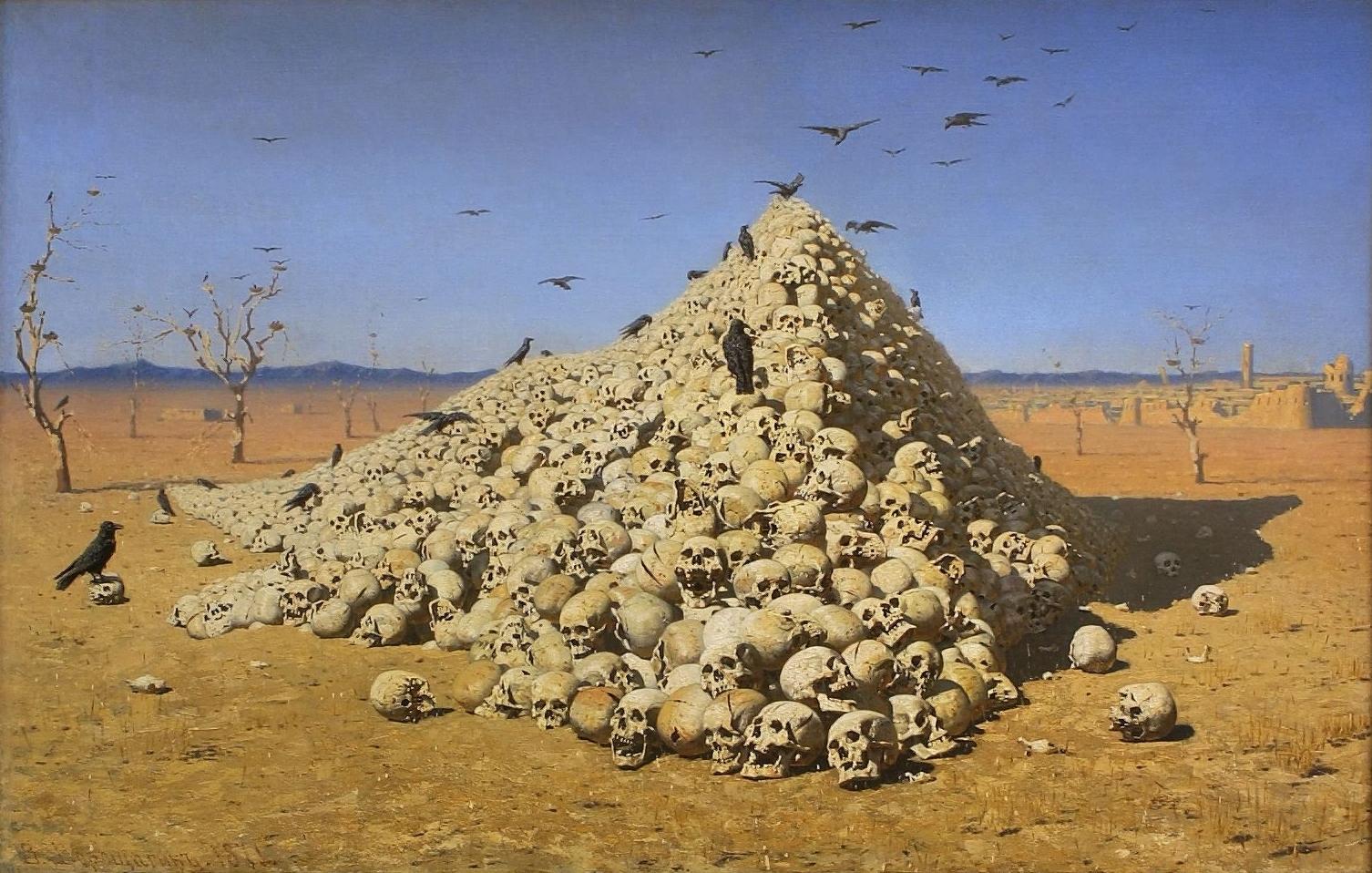

Меня привлекает живая реакция журнала "Кругозор" на международные и российские события, на судьбы людей. Моя жизнь сложилась трудно из-за преступлений сталинского режима. Я как сын репрессированных родителей испытал всё это на своей судьбе. Сейчас пытаются преступления советского времени подменить радужными разговорами. Мне кажется, что жестокость прошлого века забывать нельзя. Об этом - данные воспоминания...

ОБ АВТОРЕ

Марк Лисагор - коренной москвич, родился в 1936 г. в Москве. Кандидат технических наук. Пятьдесят лет работал в различных конструкторских и научно-исследовательских организациях.Профессиональные достижения: Модели и алгоритмы статистического прогнозирования, модель данных нефтедобывающего производства.

Об отце - известном архитекторе, погибшем в сталинских застенках; о матери, прошедшей лагерь; о жизни в местах лагерей - Долинке и Норильске…

Начало

Отца, Соломона Абрамовича Лисагора, забрали в мае 1936 года, через месяц после моего рождения. Маму, Нину Львовну Шер забрали в октябре 37-го. Всё время после ареста отца вплоть до своего ареста она пряталась. Больше двух раз подряд не ночевала в одном месте, чтобы как можно дольше избежать ареста - она знала, что в этом случае маленьких детей забирают навсегда. Каждую ночь мама ждала звонка или стука в дверь. Вероятно, из-за этого она всю жизнь потом мучилась бессонницей.

Когда забирали отца, конфисковали нашу кооперативную квартиру на Гоголевском бульваре и все его вещи (вплоть до носков и запонок). В 56-м году после реабилитации маме выплатили компенсацию "за утраченное имущество". За всё - 3000 рублей (в тогдашних деньгах). Мама тогда работала в Норильске, эта сумма равнялась примерно ее месячному заработку.

После ареста отца я и няня Дуняша жили в семиметровой комнате дедушки и бабушки в Скарятинском переулке, около Никитских ворот. В комнате был сундук с няниными пожитками, небольшой диван, шкаф и столик. Спали: няня - на сундуке, я - на диване, дедушка с бабушкой - на полу, подстелив какие-то тюфяки. В квартире было 12 комнат с длинным коридором, большой кухней и туалетом. На кухне было две раковины, четыре газовых плиты и несколько столов.

Дедушка и бабушка - родители мамы: Лев Наумович и Рахиль Абрамовна Шер. Из Нижнего Новгорода, где родилась мама. В Нижнем дедушка работал переплётчиком в частной мастерской, в Москве - кассиром на какой-то фабрике. Он был верующим евреем, много молился, несколько раз в день, иногда подолгу.

Дедушка и бабушка старались ни с кем не общаться, боялись непредвиденных последствий, если просочится, что дочь в лагере. У меня не было никаких знакомых. Из того, что мне читала бабушка, помню только сказки братьев Гримм. Игрушку помню одну - большой мишка. Я мог часами сидеть молча и думать. Это было моим любимым занятием.

Фотографии молодых родителей я увидел гораздо позже, их было немного. Бабушка ничего не рассказывала про маму и папу - боялась, как бы я где-нибудь не сболтнул лишнего. На вопросы: "где мама? где папа?" ответ был один: "в командировке". Тогда все понимали, что это означает.

Мама мне рассказывала, что отец абсолютно всё понимал задолго до начала массовых арестов. Он был человек европейский, знал языки. Его посадили бы всё равно, он было свободомыслящим. Его уже арестовывали раньше, в 35-ом, но тогда быстро выпустили. Мама предполагала, что отец был обречён давно: он вел себя очень неосторожно, в разговорах с коллегами и друзьями мог говорить о своих взглядах.

Они с мамой поженились, когда маме было 18, а ему - 26, в 24-ом году. Отец приехал из латвийской Риги в Россию, в Москву за несколько лет до этого.

В Москве Соломон Лисагор учился архитектуре - в МПИ-МИГИ-МИСИ. МПИ (Московский политехнический институт) был переименован в МИГИ (Московский институт гражданских инженеров), а последний - в МИСИ (Московский инженерно-строительный институт). Все - в составе инженерно-строительного факультета МВТУ (Московское высшее техническое училище). Лисагор окончил МИСИ. В архитектуре 20-х и первой половины 30-х годов преобладал конструктивизм - авангардистское направление не только в архитектуре, но и в изобразительном искусстве, полиграфии. Студент Лисагор скоро становится конструктивистом - еще в первых курсовых работах. Вскоре после окончания учёбы он был включен в группу Моисея Гинзбурга - одного из лидеров архитектурного конструктивизма.

Поначалу отец и мама снимали комнату на Сретенке. В этой комнате бывали иностранцы, специалисты, приезжавшие в Москву. В том числе, знаменитый архитектор Корбюзье. Мама рассказывала, что было две специальности: архитектор-строитель и архитектор-художник - такая специальность была у отца.

Через несколько лет рабочее жилищно-строительное кооперативное товарищество (РЖСКТ) построило в Москве на Гоголевском бульваре экспериментальный комплекс "Показательное строительство". Комплекс состоял из трех домов - общественный и два жилых: один с горизонтальными ячейками - квартирами типа A, второй с двухуровневыми ячейками типа F. В проектировании последнего участвовал Соломон Лисагор. Он также спроектировал встроенную мебель для этого дома. Лисагор получил в этом доме квартиру, заплатив достаточно большие деньги.

Этот дом по сей день неправильно называют домом-коммуной. Это был по терминологии Моисея Гинзбурга "дом переходного типа": в жилых ячейках сделали уступки "мелкобуржуазному сознанию" в виде маленького кухонного блока, индивидуального туалета и душевой кабины.

Дома-коммуны - это настоящее "обобществление быта". Моисей Гинзбург противопоставлял дома переходного типа практике домов-коммун и жестко критиковал последнюю: "...конвейер, по которому течет здесь нормированная жизнь, напоминает прусскую казарму".

Соломон Лисагор сам и с соавторами проектировал жилые и общественные дома, административные и другие здания. По проектам с участием Лисагора строились дома в Екатеринбурге, Саратове, Уфе, в Крыму и в Москве.

Через некоторое время после ареста Лисагора все его забыли и будут уже не в состоянии его вспомнить, его имя будет вычеркнуто из архивных стенограмм, журналы с его статьями будут изъяты из библиотек. Его как бы никогда и не существовало.

Соломон Лисагор умер в заключении в начале 1938 года.

Отца вспомнили через 45 лет после того, как он исчез. Первое открытое упоминание С. Лисагора - на известной выставке "Москва-Париж" в 1981 году. Там демонстрировались два чертежа из проекта Дворца Советов (1931-1932, совместно с М. Гинзбургом и Г. Гассенпфлугом). Я был на этой выставке. Мама - тоже.

В Москве жили две сестры отца с семьями. После его ареста они страшно боялись и прекратили отношения с мамой. Уничтожили все фотографии. В Москве жил и брат мамы - Михаил Львович Шер, мой дядя. Его арестовали по одному делу с отцом. Их общий приятель написал донос. Через много лет, когда дядя после лагеря жил в Норильске, этот доносчик оказался в Дудинке, тоже после заключения (Дудинка - порт на Енисее в 110 км от Норильска). Он написал дяде письмо о том, что умирает и просит приехать. Дядя не ответил и не поехал.

Родители моего отца погибли в Рижском гетто в 1941 году. У них было семеро детей. Четверо, два сына и две дочери, перебрались до войны в СССР. В Риге остались три дочери, которые тоже погибли в гетто.

Дед со стороны отца работал в компании, которая торговала лесом. Был знаком с Семеном Дубновым, автором книг по еврейской истории, в том числе - истории евреев в России. Были свидетельства, что в Рижском гетто они тоже были вместе с Дубновым.

Когда-то Лисагоров в Риге было много. Перед приходом немцев некоторые успели уехать, другие остались и, конечно, погибли. А те, кто успел убежать, потом вернулись домой. Я в Риге в 1956 году встречался с четырьмя семьями Лисагоров: двоюродных братьев и двоюродной сестры моего отца. Мне было двадцать лет, я был молод и глуп, поэтому связи оборвались.

Когда началась война, Москву бомбили. Воздушная тревога объявлялась обычно по вечерам. Мы с бабушкой прятались в бомбоубежище, в глубоком подвале большого дома во дворе. Там была мастерская, где клеили почтовые конверты. Конверты пачками лежали на столах. В помещении стоял сильный запах клея. Этот запах оставался в моем носу еще много лет. Дедушка верил в бога, принципиально оставался дома и ложился спать.

В октябре 41-го дедушкина фабрика эвакуировалась из Москвы. Мы уезжали с ними. Помню, как на вокзале дедушка сел на чемодан и заплакал: он очень не хотел уезжать из Москвы. Говорил, что никогда не удастся вернуться. А бабушка сказала: "но если что-нибудь случится с ребёнком…". Тогда он встал и пошёл.

Приехали мы в село Коптевка Куйбышевской области. Это было глухое место. Жили мы в одной половине избы, а в другой половине, через стенку, жила семья, где ребёнок умирал от туберкулёза. Наша еда состояла из хлеба и помидоров. Чтобы достать еще что-нибудь, дедушка и бабушка продавали вещи.

Долинка

Мама освободилась из АЛЖИР'а (Акмолинский лагерь жён изменников родины) в конце 42-го года (после пятилетнего заключения) и осталась на территории Карлага (Карагандинского лагеря) на положении "бывшей" и ссыльной. Поступила на работу в Управление Карлага в отдел электрификации (она была инженер-электрик). Управление Карлага находилось в селе Долинка Карагандинской области. Примерно в 50 километрах от Караганды. Долинка была центром Карлага, занимавшего огромную территорию с региональными отделениями и множеством зон.

Почта работала, поэтому мама знала о нашей ситуации. Главным лицом в Карлаге был начальник политотдела, генерал НКВД. Мама пробилась к нему на прием (что было немыслимо) и умолила его разрешить въезд в Долинку родителей и сына (которые погибали в Коптевке). Такое было уже вообще невероятно. В Карлаге - впервые.

Ехали мы - бабушка, дедушка и я - из Коптевки в Долинку очень долго. Наверное, около месяца. Как ехали и что ели - не помню. Приехали на станцию Карабас Карагандинской железной дороги. Был март 43-го года, ещё зима. Мама встречала нас в огромных санях, запряжённых парой лошадей. Меня сразу завернули в тулуп. Узнать маму я не мог - она была совсем не известным мне человеком.

В Долинке первое, что было, - масса женщин, которые столпились вокруг нас, чтобы посмотреть на меня. Потому что я был первым ребёнком, приехавшим в Карлаг. У всех у них на воле остались дети. Вот этих женщин, склонившихся надо мной, я помню.

В Долинку я приехал больной и меня сразу поместили в больницу. Было два диагноза: туберкулезный инфильтрат (видимо, заразился от соседского ребёнка в Коптевке) и брюшной тиф. Проблема состояла в том, что при лечении туберкулеза требовалось усиленное питание, а при брюшном тифе почти ничего есть нельзя. В больнице я пролежал долго, но меня вылечили. Все врачи были из бывших и, видимо, хорошие.

Дом, в котором мы поселились, был саманной избой с двумя комнатами. В первой комнате располагались дедушка и бабушка, во второй - мы с мамой. Была печка, которую надо было топить углем. Мебель состояла из кроватей, двух самодельных столов и самодельного шкафа. В доме были водопровод и электричество. Уборная была на улице, в дальнем конце большого двора.

Важными приборами в доме были две электроплитки. Все, что варилось, кипятилось и подогревалось - на электроплитках. Спираль электроплитки периодически перегорала. Новую спираль нельзя было купить, ее надо было "достать". Мама с эти справлялась. Мама - электрик научила меня простейшим приемам работы с электроприборами. Кое-что ремонтировать - тоже.

Чтобы была еда, в сарае держали поросенка и кур. Кроме того, недалеко от Долинки у нас был огород - сажали картошку. Мама брала меня на огород - помогать: сажать, полоть, окучивать и выкапывать. Еще нужно было носить воду из колодца - поливать. Потом картошку надо было тащить домой. Мама надрывалась, так как достать подводу удавалось не всегда. Дома картошка лежала под кроватями.

Наш дом находился на территории электростанции, которая была зоной (то есть, обнесена колючей проволокой) с пропускным пунктом и режимом, по которому возвращаться вечером нужно было до определённого часа. Там были рабочие-монтёры, которые приходили и уходили под конвоем. Все они знали маму и очень хорошо к ней и ко мне относились.

Однажды я заигрался с ребятами в футбол до позднего вечера и, когда возвращался, меня арестовали. Посадили где-то в кутузку (бетонный бокс), и мама долго меня искала. В другой раз я забыл на поле, где играли в футбол, курточку, и это была большая потеря, так как с одеждой было плохо. Недалеко была речка, куда я ходил купаться. Мама хорошо плавала (все-таки выросла на Волге) и учила меня плавать, но безуспешно. Научился плавать я сам, но гораздо позже.

Однажды дедушка нашел на улице и принес цаплю, которая повредила ногу. Цапля жила у нас несколько недель. Потом нога зажила, и она улетела. Но пока она у нас жила, были проблемы. Как только увидит у тебя на руке или на ноге муху, тут же клюнет, очень больно, и потом будет долго не проходящий синяк. Жила она в комнате дедушки и бабушки, и я ее избегал.

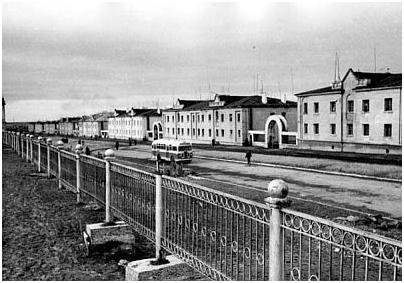

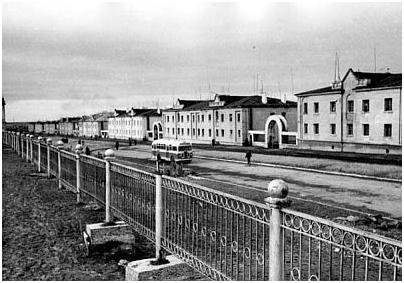

В соседнем доме жила Лена Фогельман, тоже после лагеря, она была моложе мамы. Они с мамой стали близкими подругами на всю жизнь. До ареста она жила в Воронеже, после реабилитации получила там комнату и уехала туда, потом переехала в Москву к сестре. Мама поддерживала с ней отношения до самой смерти. Вообще мама плохо сходилась с людьми, и друзей у нее было мало. Я это, видимо, унаследовал. Хотя отец, со слов мамы, был человеком очень общительным, где бы ни собирались, всегда был душой компании. Имел много друзей.

В Долинке развлечений было мало. Летом - катать по улицам обод от колеса студебеккера с помощью поводка из толстой проволоки. Я мог катать его час подряд. Зимой - догнать сани, которые везла лошадь, уцепиться сзади за спинку, встать на полоз и ехать. Так ехать можно было довольно долго. Главное - сбежать, когда сани остановились. Летом я много бегал, и коленки были постоянно разбиты. Читать я научился еще в Москве, но книг в Долинке было мало.

Мама очень хотела, чтобы я рисовал (как отец). Даже на какое-то время нанимала для меня учительницу рисования. Но я не унаследовал эту способность от отца, который был прекрасным художником. Ничего не получилось. Зато, как выяснилось позднее, я любил чертить. Самостоятельно этому научился и чертил хорошо - и в школе, и в институте. Только очень медленно.

В 43-ем году в школу стали принимать не с восьми, а с семи лет. Но я болел и не смог пойти в школу с семи лет. Мама хотела, чтобы я обязательно окончил школу в 17 лет, и тогда останется год до призыва в армию. (Дальнейшее показало, как мама была права.) Поэтому мама меня подготовила, и на следующий год я сдавал экзамен для поступления сразу по второй класс - диктант, чтение и арифметику. Всё было отлично, кроме письма, писал я очень коряво, но меня приняли.

В школе мне инстинктивно нравились математические дисциплины, всё остальное было скучно и противно. История была отравлена постоянной классовой борьбой. География заполнялась массой цифири. Вся ботаника была одета в мичуринское учение, а потом еще в Лысенко и Вильямса.

Мама мне постоянно внушала: нужно хорошо учиться, чтобы обязательно закончить вуз и приобрести инженерную профессию, не важно, в какой области. Она не исключала, что в моей взрослой жизни возможны испытания, подобные тем, которые выпали ей: лагерь и ссылка. И тогда с инженерной профессией не пропадёшь, как не пропала она. Мама считала, что я любил учиться. Это неверно. Не любил, а умел.

Школьники должны были делать фотомонтажи. Фотомонтаж - это лист ватмана или плотной бумаги с наклеенными картинками, вырезанными из журналов. Фотомонтаж делался к очередной дате и вешался в школе на стену. Это дело часто поручали мне, потому что у меня хорошо получалось. А секрет был в том, что мне очень помогал дедушка. Бывший переплетчик, он знал, как расположить вырезки, как чисто наклеить и как свернуть и отнести, чтобы не испортить по дороге.

Сталина у нас дома не было. Для мамы он был усатый гад и убийца. Я, соглашаясь с этим, думать еще не мог. А что можно и чего нельзя говорить в школе, мама меня хорошо научила.

К радио я относился как к неизбежной помехе. Единственное, что запомнилось, - это объявление о конце войны утром 9 мая 45-го года. Тогда все обрадовались, и я тоже.

Жили мы бедно. Были люди, которые жили гораздо лучше. У одного моего одноклассника даже был велосипед. Одна мамина знакомая заведовала долинской радиостанцией (она, конечно, была служащей НКВД). Однажды мы с мамой были у нее в гостях. Там было пианино и был мальчик моего возраста, который пел "тили-томба, тили-томба, тили-томба песню пой".

Но были люди, которые жили совсем плохо. В школе водилось прикреплять отличников к отстающим, чтобы помогали. Меня тоже прикрепили к одному мальчику, я приходил к ним и помогал ему делать уроки. Однажды меня пригласили к обеду. Была похлебка страшного вида и запаха. Я вежливо отказался, но запомнил это надолго.

Хорошо жило начальство в своих кирпичных виллах. Их дети не ходили в школу - им нанимали учителей и гувернёров. Однажды мы встретили на улице дочку маминого начальника (генерала НКВД), чуть старше меня, с гувернанткой. Вместо "здравствуйте" она сделала нам реверанс.

К середине войны после революции прошло меньше 30 лет. Это не так много. То, что в семьях, которые уцелели, помнили много старого, а не советского, не удивительно. Но что генералы НКВД хотели воспитывать и учить своих детей "вне советского строя", это было совершенно удивительно. Удаленность от центра только помогала. Эти генералы находили лучших учителей, вытаскивали их из лагерей, селили поближе. Находили не только учителей, но и воспитателей. Обучали детей нескольким иностранным языкам. Так что реверанс - самый маленький след памяти.

Я по-прежнему любил бывать один, сам с собой. Очень не любил давление, когда хотели, чтобы я что-то сделал, а мне не хотелось. Помню два эпизода. Однажды меня долго уговаривали прокатиться верхом на лошади. В другой раз на аэродроме катали на маленьком самолете - биплане У-2. Оба раза я отказался. Конечно, побаивался, но главное - из протеста.

Рядом с Долинкой был "парк" - тополи и дорожки между ними. Там мы иногда гуляли. Вообще, все, что росло в Долинке, было на искусственном поливе. В основном, росли тополи. Везде были арыки - оросительные канавы. На виллы начальства воду для полива цветников и деревьев привозили в цистернах.

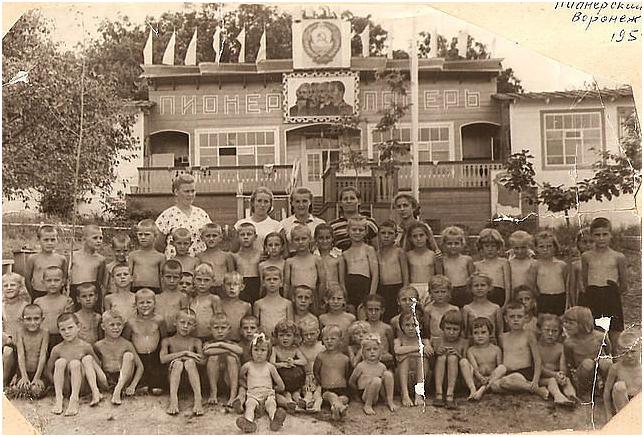

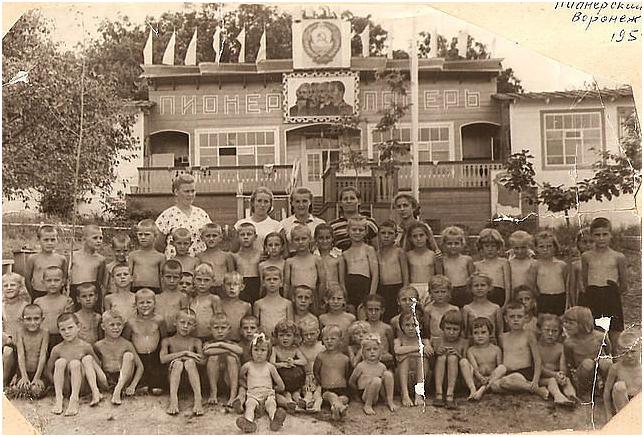

Летом школьников отправляли в пионерлагерь. Я ненавидел коллективное общежитие, репродукторы на столбах, которые весь день вещали, и всю атмосферу лагеря. Но приходилось терпеть.

Периодически пионерлагерь отправляли собирать малину. Обычно была жара, и ни есть, ни собирать малину совсем не хотелось. В конце, часа через два взвешивали корзинки. Я приносил мало, много меньше нормы.

Мама ездила в командировки по Карлагу - проверяла состояние электрификации и наставляла, что делать, если обнаруживала неполадки. Карлаг включал не только лагеря, но и огромное хозяйство: промышленность, строительство и сельскохозяйственные опытные станции - СХОС'ы. В поездку в один СХОС мама меня взяла с собой. Там было много арбузов. Я видел, как мякоть арбузов месили ногами. Чтобы потом сделать вино. Еще выращивали тыкву. Мы ее варили.

Один или два раза мама в поездку в Караганду брала меня с собой. Для такой поездки требовалось получать специальное разрешение. Ехали в кузове полуторки, туда утром, обратно вечером. Вечером вдоль дороги светились огоньками огромные терриконы (отвалы породы). Караганда была унылым городом и производила тяжелое впечатление, на всем был налет угольной пыли.

В Караганде мы с мамой смотрели езду на мотоцикле по вертикальной стене. Зрители располагались сверху. Я не помню мороженое в Москве, а в Караганде помню. В цилиндрический футляр мороженщик клал круглую вафельку, на неё накладывал мороженое из бидона, сверху клал еще одну вафельку, потом поршнем выталкивал все это из футляра. Взявшись за вафельки двумя пальцами, нужно было слизывать мороженое.

В 47-ом году была денежная реформа. Все вклады в сберкассе до 3000 рублей сохранялись, а все, что выше сокращалось в пропорции 1:10.

3000 была небольшая сумма и у мамы, конечно, было больше. "Своих" (НКВД) предупредили, и они разложили вклады по 3000. Какой-то добрый человек в Управлении Карлага предупредил маму, и она тоже спасла деньги.

В 47-ом году умерла бабушка. Маму бабушкина смерть просто подкосила. На похоронах, когда могилу засыпали землей, мама рухнула на этот холмик и ее долго не могли поднять. У нее были очень близкие отношения с матерью.

После смерти бабушки мама стала много болеть. Это в конечном итоге и привело к нашему переезду в Норильск.

Дядя после освобождения жил и работал в Норильске. Там должны были начать проектирование нового, более современного комбината. И дядя поехал в командировку в Балхаш, где находился единственный в СССР большой медеплавильный комбинат, чтобы посмотреть, как там что устроено. Балхаш находится в Карагандинской области, и дядя к нам заехал - на несколько дней. Так я с ним познакомился.

Он оформил разрешение-пропуск для нашего въезда в Норильск (для выезда из Долинки тоже нужно было разрешение). Норильск тогда был абсолютно закрытым поселком. Я хорошо помню этот пропуск - бумагу с красной полосой по диагонали.

Мы поехали в Норильск осенью 49-го года. Как мы добирались до Красноярска, не помню - вероятно, поездами. В Красноярске нужно было сесть на пароход и плыть по Енисею до Дудинки. Пароходы были винтовые и колёсные. Винтовой пароход плыл по течению до Дудинки пять суток, а обратно - семь. Колесный, соответственно, - восемь и двенадцать суток.

Мы плыли на винтовом пароходе "Спартак" в первых числах октября. Это был последний рейс навигации 49-го года по Енисею. Я уже опаздывал к началу своего седьмого класса.

От Дудинки до Норильска (112 километров) ходил поезд, по узкоколейной дороге. Ехали по тундре, очень медленно, поездка продолжалась 12 часов. Было холодно, лежал снег.

Норильск

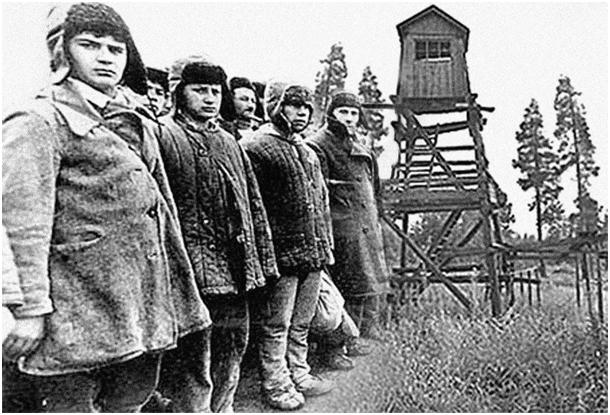

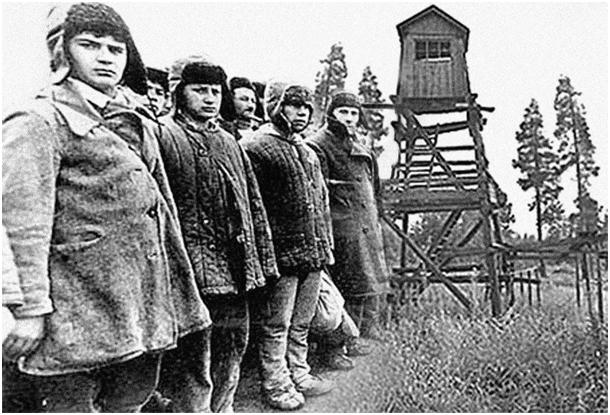

Посёлок Норильск, конец 1949 года. 300 километров за Северным полярным кругом, вечная мерзлота. Два лагеря: Норильский (Норильлаг) и Особый Горный лагерь (Горлаг). Норильлаг включал десятки лаготделений и лагпунктов, расположенных в Норильске, Дудинке и малонаселённых районах Красноярского края. Отделения Горлага находились в Норильске.

Число заключенных достигало 92 тысяч: в Норильлаге находились 73 тысячи узников, в Горлаге - 19 тысяч. Вольнонаёмных работников, живших тогда в Норильске, было свыше 20 тысяч. Сколько в Норильске всего было жителей - вольнонаёмных работников и членов их семей, не известно.

В 1953 году Норильск станет городом.

В Норильске был тяжелый климат. Зимой была полярная ночь - 3,5 месяца не поднималось солнце. Только электрическое уличное освещение - там, где оно было. Иногда бывало северное сияние, но оно ничего не освещало. Летом был полярный день - 3,5 месяца солнце не заходило за горизонт. Нужно было привыкнуть в это время ночами спать.

Морозы достигали 50 градусов. В 35 градусов мороза мог быть ветер и пурга. В такую погоду мы не учились, люди по улицам передвигались, держась за веревку - в пургу ничего не видно. Я зимой ходил в тулупе, на голову надевал башлык - широкий шарф с капюшоном. Лицо было почти целиком замотано, открытой оставалась только узкая щель для глаз. Когда приходил в помещение, оставшиеся незакрытыми полоски на переносице и от глаз к ушам были белыми - обмороженными. Их нужно было срочно растереть. Один наш одноклассник обморозил руки, они стали мясного цвета надолго, может быть, и навсегда.

Норильск - это место, где люди постепенно вымирали. Из-за множества отравляющих веществ, которые выбрасывают в воздух трубы предприятий. Непосредственные ощущения сильнее всего вызывал сернистый газ (двуокись серы): боли в груди и удушье. Это бывало почти каждый день.

Тогда Норильск состоял из двух частей: Соцгород и Горстрой. Соцгород располагался рядом с так называемой промплощадкой, где находились фабрики, заводы и Рудник Открытых Работ - РОР. Там было две речки: Медвежий ручей и Угольный ручей. В Соцгороде были одно- и двухэтажные дома и масса балков. Балок - домик, построенный людьми из любых подручных материалов, например из фанеры или толя. К балку левым способом подводились вода и электричество. Это были жуткие жилища. Люди освобождались из лагеря, уехать было нельзя, а жилье никто давать не собирался, тогда строили балок.

Горстрой - это место в нескольких километрах от Соцгорода, где начинался новый город. Там были дома в несколько этажей. В Норильске летом земля оттаивает меньше чем на полметра. А внизу лежат ледяные линзы. Просто построить дом нельзя - летом линза подтает, и дом развалится. Инженеры - бывшие заключённые, изобрели технологию продуваемого подполья. В лед вбиваются стальные сваи, на порядочную глубину. И на эти сваи ставится дом. Под домом остается свободное пространство - продуваемое подполье. Там можно было ходить, иногда не очень нагибаясь. Уже тогда так строились дома до семи этажей, а впоследствии много выше.

Мы жили в Соцгороде в общежитии ИТР, впятером в двухкомнатной квартире. В первой, проходной комнате жили мама, дедушка и я. Во второй комнате, чуть поменьше, жили дядя с женой. Еще там был маленький отсек с раковиной, столиком и полочками для посуды. Там же стояли две электроплитки. На этаже в конце коридора были душевые и уборные. Мебель и посуда - все было казённое. Тарелки и чашки были пластмассовые.

С женой дяди у мамы отношения не сложились. Жена дяди после лагеря была в каком-то отдалённом отделении Карлага. Мама нашла её и выхлопотала перевод в Долинку, где условия были заметно лучше. Видимо, правда, что "хорошие дела не забываются". Впоследствии жена дяди переехала к нему в Норильск.

Мама говорила, что жена ревнует ее к дяде. Действительно, дядя относился к сестре тепло. Мама работала на ТЭЦ, не по специальности, но выбора не было. Зарплата была небольшой. Дядя получал большую зарплату. У них в комнате на столе постоянно стояла ваза с яблоками. Мама себе этого позволить не могла. Я иногда воровал из этой вазы яблоко - очень хотелось. Жена дяди выговаривала ему. Мама плакала.

Дядя - инженер-строитель работал в проектном отделе Норильского комбината бригадиром. Как руководящий работник дядя был прикреплен к 10-му магазину - распределителю, где можно было заказывать разные продукты. Практически круглый год были яблоки. Всегда было мясо. Заказ привозили на дом. Это было очень важно, потому что просто так можно было купить немногое. Все, что привозилось в Норильск, - либо в навигацию по Енисею, либо на самолете.

Со мной дядя общался мало. Только через много лет я понял, как много значило, что у меня в детстве не было отца.

Школа была в Горстрое, я ездил в школу на автобусе. Автобусы были сделаны из американских 10-тонных грузовиков. Над кузовом ставился "салон" с крышей, дверьми и окнами. В окнах было мутное оргстекло, армированное проволокой, чтобы не трескалось от мороза. Утром автобусы были переполнены, и я часто "висел" на подножке. Никогда не боялся.

Школа была в четырехэтажном здании. Наверху располагался зимний сад, там было красиво. Рядом со школой был "парк" - участки, засеянные овсом, тропинки и голые площадки между ними - с лавочками. Летом несколько учеников (я - в их числе) перед двумя последними уроками убегали в парк играть в футбол. Спускались по пожарной лестнице. На последний урок так же возвращались. Этого никто ни разу не заметил.

В школе, в основном, было скучно. Учителя были слабые. Только одна учительница выделялась - по химии. Не могу сказать, что мне нравилась химия, но на ее уроках я получал удовольствие. На уроках литературы, истории и географии я просто страдал. Очень мало познавательного, одно советское мракобесие. Уроки по этим предметам я никогда дома не учил. На парте передо мной лежал учебник, открытый в нужном месте. Когда меня вызывали, я, медленно вставая, пробегал глазами текст и отвечал (или шел к доске). Этого было достаточно для получения пятерок.

В школе было разделение на два враждебных лагеря: дети бывших и дети "вохры". (Персонал лагерей состоял из администрации, оперативных работников НКВД и надзирателей. Отдельно была ВОХР - военизированная охрана. Они охраняли лагеря и зоны разного размера, объекты, на которых работали заключённые, конвоировали заключённых к местам работы. Бывшие всех вместе звали "вохра".) В школе учились также немногие дети вольнонаёмных, в основном, чинов НКВД, то есть, по сути, тоже вохры.

Удивительно, но некоторые дети бывших вполне терпимо относились к детям вохры. Видимо, сказывался настрой их родителей, которые не хотели посвящать детей в подробности своей истории. Они считали, что так детям будет легче. Мне казалось, что это неправильно. Все равно эти дети должны были жить с клеймом детей "врагов народа" и наступало время, когда нужно было находить объяснения этому и всему остальному.

Для мамы школьное разделение было безоговорочным, в том числе и на родительских собраниях. Было не удивительно, что такие как мама ненавидели советскую власть. Позже, уже в Москве в 60-е и 70-е годы, если мама, будучи в гостях, слышала что-нибудь про великого Сталина или про великие свершения, она немедленно вставала из-за стола и уходила из этого дома. Я был свидетелем одной такой истории, когда мы ушли вместе. Было удивительно, когда люди, чью жизнь сломала, изувечила советская власть, потом относились к ней в целом положительно. Таким был мой дядя.

В школе близких друзей у меня не было. Были трое одноклассников, с которыми мы иногда встречались вне школы. В параллельном классе были два еврейских мальчика, с которыми я хотел подружиться, но не получилось. Это были умные ребята, понимавшие многое из происходящего. Надо сказать, что среди моих сверстников таких было мало.

Между Соцгородом и Горстроем было озеро Долгое. Часть озера не замерзала, так как ТЭЦ сбрасывала туда горячую воду. Через озеро была насыпана дамба, по которой ездили и ходили. Летом бывало короткое время, когда температура воздуха доходила до 30 градусов, тогда в озере купались. В тундре вблизи Норильска были мелкие озера, которые летом оттаивали на небольшую глубину. Но купаться в них было невозможно - вода была ледяная.

Тундра вокруг Норильска была холмистая и голая. Местами росли пучки ягод высотой десять сантиметров. Очень редко росли карликовые деревья, пригнутые к земле. Болота. Маленькие полярные куропатки, гнезда в земле. Зимой по тундре можно было ходить на лыжах. Я ходил несколько раз со взрослыми. Это было опасно, так как внезапно могла начаться пурга. Тогда ничего не видно и не слышно. А вокруг зоны и стоят вышки, с которых могут стрелять в лыжников. Такие случаи были. Но я в пургу не попадал. Зимой я иногда ходил на каток. Делать это можно было только когда относительно теплело. Иначе был риск подморозить легкие.

В Норильске был театр. Я там был один раз с мамой, смотрели "Голос Америки" Лавренёва. Я тогда толком ничего не знал про Америку, но было ощущение, что всё абсолютная ложь.

Я довольно много читал. В девятом классе прочел большую часть Куприна и большую часть Бальзака.

В здании недалеко от школы обнаружилась "библиотека" конфискованных книг. Как я узнал об этом, не помню. Книги там были в беспорядке - стояли или лежали на полках и на полу. Стулья были. Вход туда был закрыт. Но там дежурила пожилая женщина, которая впускала меня и еще двух ребят. После школы я часто ходил туда и прочитал много интересного. Там, например, была книга "Москва, 1937 год" Фейхтвангера. Были еще протоколы партийных съездов и известных процессов. Это было не очень интересно: масса томов и выискивать любопытное было трудно.

Напротив нашего дома был спортзал, я вечерами ходил туда играть в шахматы. Доигрался до второго разряда. Команда нашей школы однажды выиграла городское первенство. В десятом классе мама велела оставить и шахматы, и библиотеку, чтобы готовиться к экзаменам на аттестат зрелости. Кажется, зря.

К нам домой приходили дядины друзья. Все они подружились в лагере. Мне нравились эти гости. Самой колоритной фигурой был Эдгар Данилович Кан-Хут. Немецкий еврей, работал в Москве по контракту от какой-то немецкой фирмы. В один прекрасный день ему в метро положили руку на плечо, и он исчез в лагерях.

Это был высоко образованный европеец, свободно владел несколькими языками. Такая деталь: в юности его на год или два отправляли в Англию, чтобы избавиться от немецкого акцента в его английском. Он был специалистом по металлоконструкциям и в Норильске работал в том же проектном отделе, что и дядя.

Когда пришла пора бежать из Германии, они с женой поругались: она считала, что бежать надо в Америку, а он - в СССР. Так они разбежались в разные стороны. Эти европейцы не могли себе представить, что расстаются практически навсегда. Через много лет выяснилось, что жена была беременна. И в Америке родилась их дочь.

В ссылке после лагерей Кан-Хут познакомился с Любовью Герцевной Питковской и они поженились. Она была родом из Польши, закончила Сорбонну. Как она оказалась в Союзе, не знаю. В Норильск они попали уже вдвоем. Это была очень милая женщина, они подружились с моей мамой. После реабилитации они жили в Москве, и мы с мамой бывали у них в гостях. Тогда Кан-Хут узнал, что в Америке у него есть дочь. В Германии все родственники Кан-Хута погибли. И он получил от немцев компенсацию, "еврейскую кровь" - 130 тысяч долларов. Это были огромные деньги, особенно, для Союза. 100 тысяч он отказал дочери. Из остального иногда тратил. За две тысячи купил двухкомнатную квартиру. В Москве Кан-Хут хорошо зарабатывал переводами с русского языка на иностранные. Он был очень организован - вставал в пять утра и садился за машинку. Два раза в неделю ездил в бассейн. Радио слушал мимо глушения: по-английски. Летом один, без жены уезжал путешествовать. В поездке по Узбекистану Кан-Хут погиб. Он отправился в какой-то поход в 30-градусную жару и его хватил инфаркт. Ему было не сильно за шестьдесят. После смерти Кан-Хута мама много лет поддерживала отношения с Любовью Герцевной.

Другой дядин товарищ, Боря Генин, спас дядю на общих работах в лагере. Когда дядя падал от изнеможения, Боря отволок его куда-то и спрятал на время. Если бы охранник увидел упавшего заключенного, то добил бы его. Боря нелепо погиб в Сухуми на отдыхе - шёл по тротуару, когда на него наехал какой-то лихач.

Норильский комбинат имел в 80-и километрах от Красноярска недалеко от Енисея совхоз "Таежный". Туда летом на два месяца отправляли детей. Я ездил туда после седьмого класса в пионерлагерь, а после восьмого и девятого классов - в так называемый комсомольский лагерь. По Енисею тогда ходили два больших теплохода - "Иосиф Сталин" и "Серго Орджоникидзе". Оба трофейные, немецкие. Мы отправлялись первым рейсом навигации в самом конце июня из Дудинки. В это время на Енисее только что кончался ледоход. На берегу были груды льда, в которых прорубался коридор. Стены коридора были высотой в полтора-два человеческих роста. По этому коридору мы шли на посадку. Плыли в трюмах, на нарах в три этажа.

В пионерлагере было совсем уныло, в комсомольском лагере - полегче. Я там однажды был инициатором побега из лагеря в поход. Отсутствовали мы два дня, нас искали, но не нашли, и мы вернулись сами.

В Норильске у всех была цинга (в легкой форме). Зимой днем жутко хотелось спать, в школе устраивали перерыв на полчасика. Дефицит витаминов. Поэтому из лагеря нужно было привезти яйца - 150-200 штук. Мы их покупали в соседних деревнях. Каждое яйцо заворачивалось в газету. Завернутые яйца складывались в большую корзину, которая тоже покупалась в деревне. Так яйца целыми доезжали до Норильска и всю зиму не портились.

В Таежном я научился плавать. Самостоятельно. На Енисее в тех местах было очень быстрое течение, с водоворотами. Мы были научены, что делать, если попал в воронку. Еще нельзя было приближаться к идущему теплоходу, а также к буксиру, барже и канату между ними. В середине реки был остров, метрах в 700 от берега. Мы, несколько ребят, заходили против течения на полтора километра и оттуда заплывали. Примерно через два километра нас выносило на остров. С собой мы брали надутые футбольные камеры, на всякий случай. На острове отдыхали, загорали и плыли обратно. Приплывали, соответственно, километра на полтора ниже по течению от того места, где отплывали. То есть, еще надо было идти до одежды. Летом после моего восьмого класса мама возвращалась из санатория и заехала в Таежный. Пришла на берег Енисея и спрашивает, где он. Ей говорят: в-о-о-н там. Я в это время был на острове. Мама была в шоке. Она не знала, что я уже умею плавать.

Изредка по трассе Северного морского пути прилетали американские самолёты и сбрасывали посылки. Как их подбирали и раздавали, не помню. Я получил оттуда курточку с синтетическим мехом, поношенную, но еще вполне годную. Но в основном сбрасывали продукты. Например, шоколад в высоких круглых металлических банках, твердый, но очень вкусный. Или яичный порошок тоже в металлических банках.

Молоко в Норильске было по карточкам только для маленьких детей. Несчастные нищие матери продавали молочные карточки. Мы покупали эти карточки на базаре - по двести рублей за штуку.

Основным молочным продуктом была сгущёнка. Я в Норильске настолько наелся сгущённого молока, что потом никогда до него не дотрагивался. Для меня лакомством был солёный огурец, который я покупал на базаре за семь рублей - мама специально давала деньги.

В день смерти Сталина утром в спортзале школы была торжественная линейка. Я был в десятом классе. Старшие классы построили шеренгой в два ряда. Директор школы зачитал официальное сообщение и плакал. Кроме него плакал еще только один человек. Сын бывших, стоявший во втором ряду шеренги, выкручивал руку сыну вохры, стоявшему перед ним в первом ряду.

Настроение у всех было сумрачное. Я не помню, чтобы школьники после линейки что-нибудь говорили. Но один мой одноклассник, отец которого был расстрелян, а мать долго сидела, сказал с явной горечью, что не знает, как теперь будет.

А я торопился домой, понимая, что дома будет праздник. Мама сказала: "усатый сдох".

Родителей реабилитировали в 56-ом году - сначала отца, Соломона Абрамовича Лисагора, посмертно, потом маму, Нину Львовну Шер.

В 96-ом году я приезжал на медицинское обследование в Бостон. Мне было шестьдесят. Там один бывший москвич, лет на пять старше меня, сказал: "нас обокрали на целую жизнь". Я запомнил его слова, потому что это относилось и ко мне.

Сколько-нибудь нормального детства у меня не было. Отца не знал, с матерью познакомился в семь лет, с семи до семнадцати лет жил сначала в зоне в Долинке, потом в закрытом режимном Норильске. Не позднее тринадцати лет во мне образовалось чувство необходимости защищаться от окружающего мира. Я покрылся "коркой", которая часто делала меня грубым, но зато охраняла от потери душевного равновесия. С этим чувством я жил всегда.

Слушайте

ФОРС-МАЖОР

ДЕТЕКТИВ

Отношения с мужем натянулись еще сильнее. Ричард, правда, стал вежливым, но Лиза понимала, когда адвокат вежлив, значит что-то варится.

декабрь 2025

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

"Россия такая страна, которая ничего не боится. Простить террористов — это дело бога, моё дело — отправить их к нему. Россия не сердиться, Россия сосредотачивается. Вышли, не имея права, — получите по башке дубиной."

декабрь 2025

ИСТОРИЯ

У Эдди было слабое место-сын, которого он обожал. Эдди скрывал свою связь с мафией. Он хотел чтобы сын был лучше, чем он сам. Эдди мечтал оставить сыну своё доброе имя и личный положительный пример. В какой-то момент Славный Эдди решил искупить все содеянное и рассказать властям об Аль Капоне.

декабрь 2025

ПРОЗА

Дед закончил войну под Берлином и вернулся домой с тремя ранениями, двумя контузиями, орденами Красного Знамени и Славы, кучей медалей и вот этим пистолетом. …Сергей взял пистолет в руку и ощутил его приятную и убийственную тяжесть: снял с предохранителя, передёрнул затвор и, отведя руку в сторону и вниз, нажал на спусковой крючок….

декабрь 2025