Тарифные войны экономических империй

Опубликовано 17 Апреля 2025 в 07:27 EDT

Обновлено 28 Апреля 2025 в 10:16 EDT

Биржевые индексы бешено скачут, криптовалюты падают, аналитики пророчат новый мировой кризис - таковы первые результаты тарифной войны, инициированной американским президентом Дональдом Трампом. Чем же она завершится? Однозначного ответа не даст никто, даже сам Трамп, поскольку любая война, в том числе экономическая, является трудно прогнозируемой. Ведь ее исход зависит от множества переменных, и даже если существует высокая вероятность победы, невозможно заранее рассчитать, какой ценой она будет достигнута. Но существует и другой, не менее важный вопрос: ради чего именно она была затеяна? К сожалению, полного и понятного всем ответа американцы пока что так и не услышали, поскольку Трамп ограничивается фразами про баланс внешней торговли и «сделать Америку снова великой». Отсюда непонимание его затеи широкими массами и сомнения в её целесообразности. Некоторые даже полагают, что американский президент не в себе и решил просто разрушить глобальный экономический рынок. Нужно ли говорить, что оппоненты Трампа уже используют этот «довод» для его беспощадной критики! Хотя доля правды в этом есть: Трампа действительно не устраивает нынешняя модель глобального рынка, в которой Америка имеет значительный (1,1 триллиона долларов в 2024 году) дефицит внешней торговли. Причем, не только Трампа, поскольку он наверняка выражает интересы определенных экономических групп, а не действует как диктатор-самодур (иначе бы его уже свергли).

Помимо дефицита внешней торговли, у США есть дефицит бюджета, достигший в 2024 году 1,8 триллиона долларов. Дефицит приходится погашать новыми заимствованиями. А общий долг Соединенных Штатов уже достиг 36 триллионов. Теперь на выплату процентов расходуется 950 миллиардов долларов в год. Это очень много, хотя пока еще не критично. Беда в том, что когда это станет действительно критично, предпринимать какие-то меры будет уже бесполезно, тогда разразиться кризис, какового не было со времен Великой Депрессии (а то и похуже). По крайней мере, такое мнение уже несколько лет высказывает ряд экономистов. Если не вдаваться в подробности, то до сих пор американскую экономику спасала всепланетная потребность в долларах. Да, американцы потребляют больше, чем производят, чем зарабатывают, что как раз хорошо видно на примере дефицита внешней торговли (а есть ведь и внутренний рынок, где такая же ситуация). Но пока что Америку выручало то, что весь мир вкладывал свои средства в американскую валюту и в американские ценные бумаги. То есть американцы научились жить в долг: они занимали деньги за границей, они занимали у самих себя. Стоит заметить, что в долг живут многие страны. Но как живут? Если вам приходилось брать кредит, то вы в курсе, что выделение кредита сопровождается рядом условий. Украинцам это хорошо известно, их международные кредиторы не стеснялись буквально руководить экономической политикой государства! К чему это привело – посмотрите на Украину. Поэтому не дай Бог, чтобы однажды кто-то начал ставить условия Америке! Нужда и долги до добра не доведут. К счастью для американцев, ценные бумаги США пока еще продаются очень хорошо, банки ряда стран мира берут рефинансирование у банков США, а в кризисных странах народ активно меняет нестабильную национальную валюту на более прочный доллар. Но как долго это может продолжаться? Первые тревожные сигналы раздались, когда по инициативе России страны БРИКС начали рассчитываться между собой не долларами, а собственной валютой. Это еще не болезненно для американской экономики, но могло стать началом нехорошей тенденции. А сейчас в руках того же Китая существует такой ответный козырь, как возможность сброса американских облигаций (распродажа по низкой цене). Да, Китай на этом враз потеряет десятки, если не сотни миллиардов долларов, но при этом нанесет сильный удар кредитно-финансовой системе США. Желающие бросятся скупать эти облигации, а спрос на новые займы резко упадет – то есть США не смогут занять столько денег, сколько было запланировано. Это очень плохая ситуация, стоит вспомнить, что накануне войны (конец 2021 – начало 2022) резко упал спрос на украинские облигации. Вследствие чего Украина, имевшая тогда большой дефицит бюджета, оказалась на грани дефолта. Можно сказать, что начавшаяся война спасла ее экономическое состояние!

Но здесь ситуация выходит за рамки обычной угрозы дефолта. Существует такое мнение: в глобальной экономике Америке отводилась основная роль центра финансовых услуг, при этом другие отрасли экономики развивались хуже, постепенно вытесняясь с рынка иностранными конкурентами. Однако глобальная модель не статична, она тоже эволюционирует, и однажды появился бы другой центр мировых финансовых услуг, который бы серьезно потеснил Америку. Это привело бы к денежному осушению Соединенных Штатов, со всеми вытекающими последствиями. Вся страна превратилась бы в один огромный Детройт! Чтобы избежать такого нежелательного будущего, нужно либо всеми доступными средствами удерживать за собою роль финансового центра мира (но как долго?), либо вообще отказаться от этого пути, начав отход от глобальной экономики обратно к национальной. И вот Трамп сейчас якобы и ломает «глобальный мир», пытаясь вернуть Америку в старые добрые времена экономической гегемонии. Кстати, это не художественная гипербола! В 1950-м году, на фоне послевоенной разрухи, доля США в мировой экономике достигала 50%. То есть мировое лидерство Америки было построено не только и не столько на военной мощи (Советскому Союзу его не помогла), сколько на сильной экономике. Когда Америка была самой богатой страной мира, она была безусловным лидером Западного мира и могла спокойно диктовать свои условия – и, кстати, не сильно этим злоупотребляла. Но потом ситуация изменилась. Европа и Япония стали выкарабкиваться из руин, их экономики росли, и вот уже в 1968-м доля США в мировом ВВП (номинал) упала до 27%, а к 1980-му до 24%. После скачков в 1984-м (32,7%) и 2001-го (32,2%), вызванных «рейгономикой» и успехом «жирных» для Запада 90-х, американская экономика оставалась первой в мире, но постепенно теряла лидерство, оставаясь на отметке 23-25%. Сейчас её главными конкурентами являются Китай и Евросоюз, а ведь еще поднимается Индия! Причем, если измерять ВВП по методу паритета, то Китай уже несколько лет, как обогнал США (19% против 15%)! И он становится все более уверенным на международной арене, примером чего является его осторожная, но решающая поддержка России, благодаря которой та смогла выстоять в нынешнем противостоянии с Западом. Еще один тревожный звонок – это поведение Зеленского, который в последние месяцы решил переметнуться от США, снявших его с содержания, к Евросоюзу, ища теперь поддержку у европейских политических бюрократов. Оно означает, что даже самые слабые и зависимые «вассалы» Америки понимают, что она уже не «самая-самая», и ищут ей альтернативу.

Но для того, чтобы вновь сделать Америку мировым экономическим лидером, она вновь должна занимать хотя бы треть мирового ВВП. Как? Есть два пути. Первый – быстро поднять американскую экономику, увеличив ее ВВП на несколько триллионов долларов (и не путем инфляции). Это очень позитивный, но маловероятный вариант, что очевидно для всех. Второй – опустить ВВП конкурентов, за счет экономических и прочих проблем. При этом произошел бы отток капиталов в благополучные США, а разоряемые страны еще бы стали занимать у Америки в долг. Как это произошло после Второй мировой или после крушения советской системы. К сожалению, ломать - не строить, и такой вариант более доступен. Его реализацию, пожалуй, сдерживает один серьезный фактор: это палка о двух концах. Кризис, разразившийся в Европе или в Азии, с большой вероятностью ударит и по американской экономике.

Словом, различных трактовок тарифной политики Трампа довольно много, и не все они столь глобальны. Есть и довольно простые объяснения, вполне безобидные. Например, объявленные Трампом высокие пошлины являются лишь первым шагом «тарифной войны», это как бы массированная психологическая «бомбардировка», призванная лишь шокировать и припереть конкурентов к стенке. После чего им предложат договориться о более реальных тарифах, а главное – о новых, выгодных Америке правилах торговли. В Европе, например, уже дрогнули – и предложили Трампу обсудить экономические вопросы, после чего он согласился «взять паузу» во введении тарифов. Китай, напротив, решил демонстрировать свою твердую позицию, и устроил с Америкой «тарифную дуэль», повышая ответные пошлины. Повторим, мы не можем спрогнозировать, чем закончиться это противостояние. Однако мы можем заглянуть в историю и посмотреть, к чему приводили «тарифные войны» прошлого.

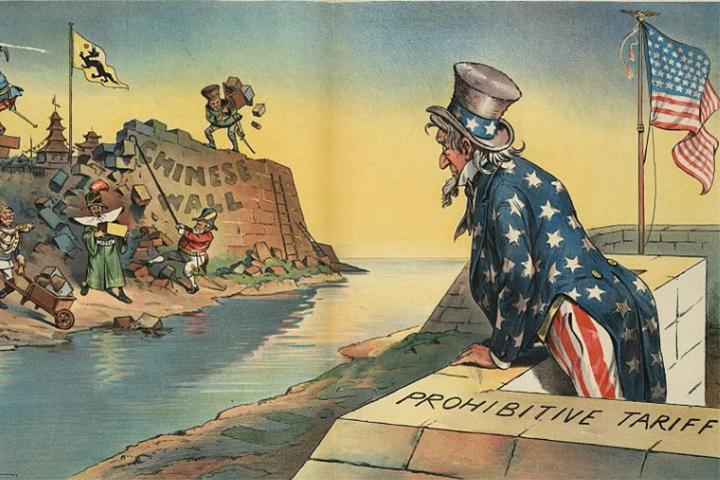

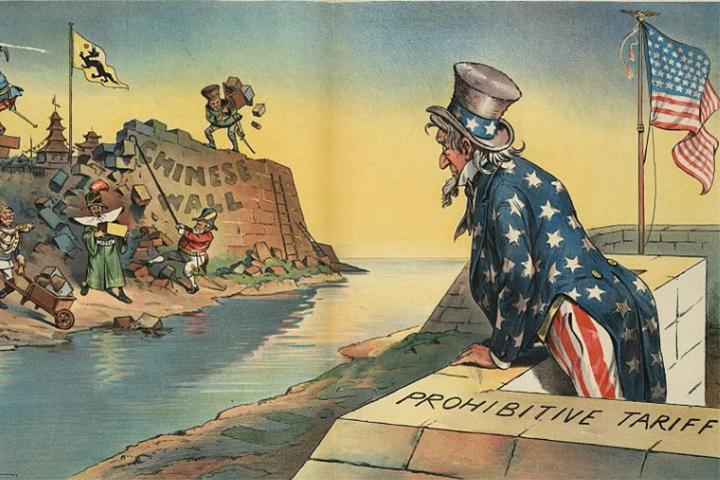

Замысел регулирования рынка с помощью таможенных тарифов (пошлин) прост и понятен каждому. Он основан на принципе ценовой конкуренции. Поднимая тарифы на импортные товары и услуги, государство делает их дороже, и пытается снизить их продажи на внутреннем рынке в пользу отечественных. Обычно это называют экономическим протекционизмом, когда государство стремится поддержать отечественного производителя. В 19 веке протекционизм охватил Европу и США: как державы, становясь на путь индустриализации, постепенно вытесняли с рынков британскую монополию, а затем конкурировали друг с другом. Известно, что закончилось все это Первой мировой, однако незаслуженно забыта другая война, случившаяся еще в середине 19 века – Опиумная. Тогда Китай проводил умелую торговую политику с Британией, создав большой дисбаланс торговли в свою пользу. Ответным ударом Британии стал экспорт в Китай опиума – а дальше вы уже знаете. По итогам Опиумных войн Китай был вынужден снизить пошлины и передать Британии Гонконг как «зону свободной торговли». В 1900-м году это повторилось уже в виде Восстания Боксеров (Ихэтуань), подавив которое, Германия, Япония и Россия отрезали и себе по куску китайского пирога, развернув там беспошлинную торговлю и окончательно задушив зачатки китайской промышленности.

Кроме того, пошлины очень часто использовали как инструмент экономического давления либо, напротив, экономических льгот для своих политических союзников или противников. Наиболее известным примером является поправка Джексона-Вэника, введенная Конгрессом США в 1974 году против социалистических стран. Она действовала и после распада СССР (для Украины отменена в 2005-м, для России в 2012-м), используемая уже как метод давления для «перезагрузки отношений» с постсоветскими странами. И следует признать, что политических причин у международных тарифных войн было куда больше экономических! И даже когда, казалось бы, речь шла только о стимуляции собственной экономики, в дело все равно вмешивалась политика. Это совершенно очевидно, когда тарифы на импорт повышаются не для всех одинаково, а выборочно: для одних стран больше, для других меньше, для кого-то они и вовсе остаются прежними. Как и в нынешнем случае, когда введенные Трампом тарифы существенно разнились: для одних стран 10%, для других 25%, а кому-то и за 50%! Опять же, «тарифная дуэль» с Китаем, тарифы против которого уже превысили 100% (а начиналось с 10%) является чисто политическим шагом, призванным запугать Пекин всевозрастающей ставкой и склонить его к выгодному Америке компромиссу. Однако китайцы тоже решили повышать ставки, демонстрируя, что сейчас Поднебесная куда более сильная держава, чем во времена Опиумных войн!

Случается и наоборот, когда экономика переворачивает политику на 180 градусов. Так, после Крымской войны главным политическим союзником и экономическим партнером России стала Пруссия (с 1871 – Германия). На нее приходилось 35% российского экспорта и 30% российского импорта, Германия давала до 60% внешних инвестиций в российскую экономику. Однако из-за чрезмерных расходов на Русско-турецкую войну 1877-78 гг., Россия решила взимать торговые пошлины не ассигнациями, а золотыми рублями (стоящими на 30% дороже). Обидевшаяся Германия ввела ответные торговые тарифы на экспорт российского продовольствия. В Петербурге парировали пошлинами на германские промышленные товары. В результате этой тарифной войны две страны рассорились настолько, что Россия пошла на сближение с Францией, ставшей ее главным кредитором, а затем пришла к созданию Антанты – направленной против Германии.

После Первой мировой началась массовая экспансия американских промышленных товаров на европейские рынки. Пока вчерашние союзники по войне торговали с минимальными пошлинами, все было хорошо. Однако Европа стала заваливать Америку дешевой сельхозпродукцией, разоряя американских фермеров, а также дешевой металлургией (чугун, сталь). Президент Гардинг решил поддержать отечественных производителей и поднял тарифы (до 38%). Европа не замедлила с ответом, подняв пошлины на американские промышленные товары до 100%! С началом Великой Депрессии ситуация только усугубилась, потому что президент Гувер ввел закон Хоули-Смута, поднимавший пошлины еще на 50-100%. В итоге американский экспорт в Европу почти рухнул, а отношения с бывшими союзниками ухудшились донельзя. США потом еще долго не вмешивались в новую европейскую войну, пока она не стала Второй мировой, охватившей весь мир и ударившей, в итоге, по самой Америке.

Таким образом, история знает немало примеров, когда экономические тарифные войны перерастали в настоящие. И это случалось тогда, когда пошлинами рубили наотмашь, сгоряча, как шашкой, а не осторожно оперировали, как скальпелем. Поэтому нынешний энтузиазм Трампа обоснованно настораживает: он может стать еще одним, далеко не первым президентом США, чья экономическая политика может принести Америке большие проблемы. И не только Америке! Хотя и нужно согласиться и с тем, что для США чревато и бездействие в этом вопросе. То необходимо искать золотую середину, но какую? На этот счет выказываются мнения, что регулирующие пошлины, конечно, нужны, однако они должны быть адресными, а определенные группы товаров, а не тотальными. Однако введение даже таких пошлин вряд ли найдет понимание у торговых партеров, которые, скорее всего, тоже введут ответные пошлины на какие-то американские товары. То есть тарифная война все равно бы разразилась, только в меньших масштабах. А глядя на дефицит внешней торговли и бюджета США, нетрудно понять, что меньшими масштабами тут не ограничиться. Существует и противоположное мнение: тарифы нужно не поднимать, а опускать, стимулируя потребление и товарооборот, а значит и производство. Но здесь есть свой нюанс: в свободной конкуренции преимущество за низкими ценами, а они не могут быть ниже себестоимости. Она же в США высока за счет высокой оплаты труда. Американцы не станут работать за копейки! Именно поэтому многие производства товаров и услуг уже давно вынесены из США в страны с более дешевой рабочей силой, более дешевым сырьем и энергоресурсами. Вернуть их обратно, конечно, намерение очень хорошее. Но с таким же успехом можно попытаться вернуть человеку его молодость. История еще не знает примеров, когда какая-то страна совершенно добровольно вдруг стала работать больше и за меньшую плату. А если вы хотите вспомнить примеры послевоенных экономических возрождений Европы или Японии, то не упускайте из виду, что они были именно послевоенными! То есть сначала они были ввергнуты в разруху, а уже потом поднялись из руин - как и постсоветская Россия (разруха 90-х). Но ведь мы не хотим, чтобы в разруху была ввергнута Америка?

Слушайте

Читайте также

ИСТОРИЯ

У Эдди было слабое место-сын, которого он обожал. Эдди скрывал свою связь с мафией. Он хотел чтобы сын был лучше, чем он сам. Эдди мечтал оставить сыну своё доброе имя и личный положительный пример. В какой-то момент Славный Эдди решил искупить все содеянное и рассказать властям об Аль Капоне.

декабрь 2025

ПРОЗА

Дед закончил войну под Берлином и вернулся домой с тремя ранениями, двумя контузиями, орденами Красного Знамени и Славы, кучей медалей и вот этим пистолетом. …Сергей взял пистолет в руку и ощутил его приятную и убийственную тяжесть: снял с предохранителя, передёрнул затвор и, отведя руку в сторону и вниз, нажал на спусковой крючок….

декабрь 2025

ФОРС-МАЖОР

ДЕТЕКТИВ

Отношения с мужем натянулись еще сильнее. Ричард, правда, стал вежливым, но Лиза понимала, когда адвокат вежлив, значит что-то варится.

декабрь 2025

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

"Россия такая страна, которая ничего не боится. Простить террористов — это дело бога, моё дело — отправить их к нему. Россия не сердиться, Россия сосредотачивается. Вышли, не имея права, — получите по башке дубиной."

декабрь 2025

ИСТОРИЯ

У Эдди было слабое место-сын, которого он обожал. Эдди скрывал свою связь с мафией. Он хотел чтобы сын был лучше, чем он сам. Эдди мечтал оставить сыну своё доброе имя и личный положительный пример. В какой-то момент Славный Эдди решил искупить все содеянное и рассказать властям об Аль Капоне.

декабрь 2025

ПРОЗА

Дед закончил войну под Берлином и вернулся домой с тремя ранениями, двумя контузиями, орденами Красного Знамени и Славы, кучей медалей и вот этим пистолетом. …Сергей взял пистолет в руку и ощутил его приятную и убийственную тяжесть: снял с предохранителя, передёрнул затвор и, отведя руку в сторону и вниз, нажал на спусковой крючок….

декабрь 2025