Артур Соломонов "Мир как консервный нож"

С "Кругозором" - автор нашумевшего бестселлера российский писатель, драматург, журналист

Опубликовано 2 Ноября 2016 в 11:45 EDT

____________________

В фотоокне

Инга Радова.

О НАШЕМ ГОСТЕ

Артур Соломонов - писатель, журналист, драматург, родился в 1976 году в городе Хабаровске. В 1998 году закончил театроведческий факультет ГИТИСа курс Натальи Крымовой. После окончания института сотрудничал с изданиями: газета "Газета", "Известия", Sноб, возглавлял отдел культуры в журнале The New Times, работал на телеканале "Культура". Автор более чем тысячи статей и авторских колонок.

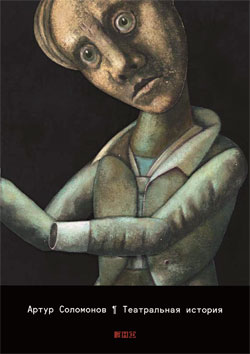

В 2013 году вышел его первый роман "Театральная история". Роман несколько месяцев держался в десятке бестселлеров русской современной прозы, номинировался на престижные литературные премии, получил положительные отзывы от Людмилы Улицкой, Лии Ахеджаковой, Александра Ширвиндта, Алексея Девотченко, Кирилла Серебренникова, Владимира Мирзоева, Валерия Фокина, Виктора Шендеровича, Михаила Ефремова и других. Презентации романа прошли в ряде городов и стран, в том числе, в Нью-Йорке на Бродвее. Летом 2015 года в Москве с большим успехом прошла премьера спектакля по роману "Театральная история".

В 2014 в Москве была поставлена пьеса "Благодать", которая в этом году приняла участие в VIII международной биеннале современной драматургии и получила премию в номинации "Пьеса на общественно-политическую тему".

В октябре 2016 года напечатан третий тираж романа "Театральная история".

ИСКУССТВО ПРОТИВ ИДЕОЛОГИИ

- Ваш роман "Театральная история" - яркая, экспрессивная, очень живая книга, в которой есть и страсть, и боль за судьбу театра, за художника, вынужденного лавировать между косностью религиозного диктата и властью кошелька, есть тайны театрального закулисья, есть трогательная любовная тема. Скажите, в наше серьёзное время с серьёзными проблемами, когда в воздухе столько напряженности, столько разобщенности и непонимания между людьми, нужны ли читателю разговоры об искусстве, о любви?

- Ваш роман "Театральная история" - яркая, экспрессивная, очень живая книга, в которой есть и страсть, и боль за судьбу театра, за художника, вынужденного лавировать между косностью религиозного диктата и властью кошелька, есть тайны театрального закулисья, есть трогательная любовная тема. Скажите, в наше серьёзное время с серьёзными проблемами, когда в воздухе столько напряженности, столько разобщенности и непонимания между людьми, нужны ли читателю разговоры об искусстве, о любви?

- О любви - точно нужны. О чем же еще говорить и писать? В принципе, как я сейчас вижу, или как мне сейчас хотелось бы верить, мой роман написан о любви. Или об одержимости, о страстях, о попытке любви... Кто-то любит театр, кто-то страстно влюблен в себя и свой талант, пусть даже и мнимый, кто-то одержим театрально-религиозными реформами, кто-то очарован деньгами, кто-то сладострастно упивается властью... И это не сатирический взгляд, вернее, далеко не только сатирический, потому что меня очень привлекают одержимые люди. У них больше шансов дойти до любви, чем у тех, кто придерживается середины.

- Вы производите впечатление космополита, человека мира. Вы жили в разных городах; в детстве, благодаря родителям, познакомились с культурой малых народов Дальнего Востока, сейчас много ездите по стране и путешествуете по миру. Скажите, путешествия - ваш стиль жизни? Странствия помогают вам как писателю?

- Я, честно говоря, не очень понимаю этого разделения на человека и писателя. Когда я путешествую как человек, писатель путешествует со мной вместе (смеется). Я и правда, путешествую очень много, стремление к переменам - может быть, единственное неизменное мое пристрастие. Но дело не только в любви к перемене мест. Мне кажется очень точным выражение Питера Брука - "мир как консервный нож". Ситуации, в которые ты попадаешь в других странах, вступая во взаимодействие с новыми людьми и пространствами, не просто тебя обогащают, а открывают в тебе эмоциональные и интеллектуальные ресурсы, о которых ты сам не догадывался. И которые остались бы самому тебе неизвестными, не отправься ты в путешествие. Если ты не ограждаешь себя стенами дорогого отеля, а пытаешься сблизиться со страной, в которую прибыл, мир начинает действовать как консервный нож, открывая тебя для новых впечатлений и чувств, и, в, конечном итоге, этот нож тебя обновляет.

- Путешествия связаны с наличием свободного времени, а о состоянии умов в обществе можно судить по тому, как люди распоряжаются этим самым свободным временем. Например, заведомо бесполезное время поездки в метро в Москве лишь единицы тратят на чтение, в то время как, скажем, в Англии почти все - с книгой, с газетой. Интерес к чтению в России неуклонно падает: как свидетельствует статистика, почти половина россиян не читает книг вовсе. При этом со второй половины нулевых именно книги, наряду с выставками современного искусства, всё чаще становятся объектами нападок со стороны консервативно-православной общественности. Так православные активисты уже жгли книги Генри Миллера, Владимира Сорокина, Эдварда Радзинского. И это не единственный прецедент борьбы с "нежелательными книгами". Как далеко, на ваш взгляд, может завести нас такая борьба? Вообще могут ли запреты и ограничения быть сколько-нибудь эффективны в области просвещения и образования?

- Сейчас мы все оказались в такой ситуации, что размышлять о полезности запретов и ограничений не хочется. На этот счет так активно и продуктивно размышляют другие люди, что нет никакого желания к ним присоединяться. Хотя, нередко приходится слышать вещи парадоксальные и комичные - мол, выдающееся советское кино и театр возникли благодаря цензуре. И не пора ли вернуть цензуру, чтобы вместе с ней вернулось и великое искусство? Руководители культуры не в силах предложить никакой стратегии развития, и прикрывают некомпетентность угрозами. Блистательная ведь идея: давайте мы вас будем очень сурово контролировать, а вы в ответ создадите нам выдающиеся произведения. Логики здесь ни на грош. Зато чиновники от культуры становятся соучастниками художественного процесса всего лишь благодаря тотальному контролю над деятелями искусства. Ради справедливости надо сказать, что нередко требования суровой цензуры раздаются из стана деятелей искусства. Этот вопль - "Отцензурируйте нас!" - один из самых трагикомичных воплей сегодняшнего дня.

- Чехов говорил: "Медицина - моя законная жена, а литература - любовница". Судя по тому, сколько лет Вы посветили театру, начиная от занятий в детской театральной студии и заканчивая написанием романа, где всё дышит театром, можно сделать вывод, что он уже ваш родственник. Если, пофантазировав, представить, что линия судьбы изогнулась в другую сторону, и вы выбрали режиссерскую или актёрскую стезю, какую пьесу вы бы мечтали поставить в первую очередь, какие роли сыграть?

- Я даже в страшном сне не хотел бы быть ни артистом, ни режиссёром, потому что это едва ли не самые тяжелые и зависимые профессии на свете. Писатель может быть совершенно независим, он вообще может надеяться на признание потомков, считать своих современников идиотами и писать в стол; журналист хоть и зависим - от издателя, от финансирования - но все-таки не так, как зависим артист от режиссёрской воли и зрительской любви. А режиссёр, в свою очередь, зависим от артистов, только иной, чуть более сложной, зависимостью. Зависим он и от театров, его приглашающих, а тут, как говорится, "в каждой избушке свои погремушки". К тому же, и это самое важное, спектакль нельзя поставить "в стол", актеров не может утешить мысль, что их талант будет открыт через десятилетия. Если талант сейчас, в данную минуту, в этот сезон, не востребован - то это приговор, эти месяцы и дни точно прошли впустую, и компенсации не будет никогда.

Актеры и режиссеры в каком-то смысле герои: они берут пьесу, и, если она глубокая, и в ней поднимаются большие темы, то за время репетиций создатели спектакля проходят эмоционально и интеллектуально изматывающий путь. Конечно, с этим видом творчества связаны и восторги, мне неведомые. Но, может быть, это и к лучшему.

Но, если все-таки представить невозможное и ответить на ваш вопрос о роли, которую я бы хотел сыграть... Вот если бы меня заставили играть на сцене, то я бы выбрал роль Калигулы из пьесы Камю. И провел бы всю эту роль в состоянии какого-то жуткого, потустороннего блаженства, ни разу не повысив голос, ни разу не позволив истерики и даже крика... Но, слава Богу, такого шанса мне судьба не предоставит и я такой шанс не приму - нелепых поступков у меня и так достаточно. (смеется).

- Кстати, в вашем романе режиссер называет главного героя "нелепым, даже художественно нелепым". В одном из интервью Вы сказали, что черты главного героя романа - актера-неудачника Александра есть в каждом из нас. Что вы имели в виду?

- Мне гораздо проще ассоциировать себя с главным героем романа, маленьким человеком, у которого не получается и десятой доли того, о чем он мечтает, который не вершит чужие судьбы, а сам является объектом "вершения". Фигуры, которые находятся рядом с ним - деспотичный, харизматичный режиссер Сильвестр Андреев, готовый принести в жертву всех ради своего великого дела, отец Никодим, одержимый желанием примирить религию и культуру, олигарх Ипполит Карлович, которому огромные деньги дают ощущение невероятной власти над людьми - с этими фигурами я не могу себя ассоциировать. И большинство людей, как мне думается, тоже не могут. Александру удается сохранить себя и совершить, на мой взгляд, единственно правильный выбор - и в этом есть надежда для тех, кто на него похож.

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

- Артур, вы родились в Хабаровске в профессорской семье. Из ваших интервью я узнала, что ваши родители - необыкновенно интересные люди. Не могли бы вы немного рассказать о них?

- Моя мама - историк музыки, отец - этнограф. Они занимаются исследованиями истории и культуры малых народов Дальнего Востока. К нам домой очень часто приходили ульчи, удегейцы, нанайцы, играли на варганах, и мама делала нотные записи; раскладывали на полу одежды, и в узорах этих одежд отец вычитывал зашифрованные там легенды.

Родители ездили в экспедиции в соседние села, потом рассказывали мне о своих путешествиях и встречах с людьми, которые живут на берегах Амура. Быть может, это оказало на меня некоторое влияние: я с детства знал, что вокруг большого российского города кипит жизнь, кардинально отличающаяся от нашей. А ехать до этой "иной жизни" - лишь несколько часов на машине. Но сейчас, к сожалению, культура этих народов, как и их языки - исчезают.

Родители оказали на меня гораздо большее влияние, чем школа. От начальной школы у меня осталось одно, но очень яркое воспоминание - учительница бьет меня указкой по руке, настаивая, чтобы я переложил наконец ручку из левой руки в правую. Так она делала довольно часто, но потом смирилась. Видя, что я упорно пишу левой, с печалью она качала головой и приговаривала: "Себя же обманываешь..." Так, обманывая себя, я до сих пор продолжаю писать левой.

Школа муштровала и дисциплинировала, а дома мной никто не руководил, никто не направлял мои интересы, или же это делалось настолько искусно, что я считал, что все решения принимаю сам. За двумя исключениями: мне нравился французский, но родители настояли, чтобы я учил "международный английский". Второе исключение: я хотел учиться играть на фортепиано, но мама навязала мне обучение на кларнете. План ее был такой: если мне придется служить в армии, то меня возьмут в духовой оркестр, и ее единственный сын не примет участия в боевых действиях. Но когда я окончил школу, Советский Союз распался, и угроза попасть в условный Афганистан - исчезла. При мне остался нелюбимый кларнет и нереализованная мечта играть на фортепиано профессионально, а не так, как я это делаю сейчас. Остался при мне и английский, который как не вызывал у меня никаких эмоций, так и не вызывает, и потому я до сих пор недостаточно хорошо его знаю.

- До 17 лет вы прожили в Хабаровске, а затем переехали в Москву, поступив на театроведческий факультет ГИТИСа на курс Натальи Крымовой. Получается, что ваша любовь к театру "родом" из Хабаровска, то есть первые сильные театральные впечатления были получены именно там?

- Я пять лет провел в театральной студии "Алый парус" при Дворце пионеров. Руководитель студии, в которой занимались дети от 7 до 17 лет, Сергей Юрьевич Кидин, выпускал несколько спектаклей в сезон, в которых играл и я, отдавая все силы исполнению ролей Недотыкомки и Кота-дворника из спектакля "Кошкин дом" (смеется). У меня хватило ума понять, что мои успехи весьма скромны, и потому я не стремился стать профессиональным артистом. Но интерес к театру меня не оставлял, как не оставляла и потребность писать - я вел дневники с девяти лет, с двенадцати писал рассказы, в пятнадцать лет, полюбив Мольера, писал в подражание ему комедии. Стремясь соединить любовь к театру и желание писать, я поступил в ГИТИС на театроведческий факультет, который выпускает театральных критиков и историков театра. Мама приехала поступать со мной, и сопровождала меня на всех экзаменах, болея за меня во дворике ГИТИСа до такой степени, что в итоге действительно заболела. Отец был не очень доволен моим выбором и прокомментировал мое поступление так: "Не понимаю, кем ты в итоге будешь. Человеком, который говорит о театре?" (смеется)

- Несколько раз вы круто меняли свою жизнь. В 15 лет бросили школу с её казенным набором обязательных для зазубривания предметов, занявшись самообразованием. Позже продолжили обучение в специально организованном вашим отцом гуманитарном лицее. Затем уехали из родного Хабаровска за шесть тысяч километров поступать в столичный вуз. Наконец, в 2010 году оставили ваши работы в журнале и на телеканале, и отправились в Индию, где начали писать роман "Театральная история". Кардинальные решения изменить судьбу были отчасти интуитивны, или вы всегда точно знаете, чего хотите?

- В тех случаях, о которых вы сказали, я точно знал, чего не хочу. Я больше категорически не хотел изучать точные науки - меня приводило в отчаяние и даже бешенство груда бесполезных для меня знаний, которые в мой мозг вталкивали учителя. Я не мог понять, как я применю все эти формулы и теоремы в моей жизни? К чему приложу, как употреблю? Конечно, я рассуждал примитивно, но для меня, и правда, это были отдельные миры - я со своими отношениями с людьми, с театральной студией и музыкальной школой, со стремлением постоянно читать, и - физика-химия-алгебра... Мне казалось, что абсурд окончательно восторжествует, если я и в последних классах продолжу изучать эти предметы. Конечно, уйти из школы, это был поступок очень рискованный - я же не мог предположить, что будет организован Гуманитарный лицей. Если бы мой отец со своими коллегами из университета лицей не организовал, я бы не смог получить высшее образование, поскольку у меня не было бы даже среднего.

А когда я последовательно ушел со всех работ, мною руководила примерно та же логика, которой я следовал, уходя из школы. У меня не было плана освободиться от работ, чтобы написать роман, я вообще не собирался писать что бы то ни было художественное. Я просто чувствовал, что каждое утро просыпаюсь словно в своем прошлом. Чувствовал, что прошлое никак не заканчивается и грозит стать будущим. Хотя обе работы - в журнале и на телеканале - долгое время были очень мне интересны, тем не менее, я ушел отовсюду, уехал от Москвы подальше, и неожиданно для себя на четвертый, кажется, день пребывания в Индии, стал писать художественный текст, не зная еще ни того, что это роман, ни сколько там будет героев, ни того, что с ними произойдет. Весь день я проводил у океана, а вечером сочинял текст. О публикации я в то время даже не думал. Это было мое приключение.

- Вы помните тот момент, когда точно поняли про себя, что будете писателем?

- Я и сейчас этого толком не понял (смеется). Мне нравится писать, это почти физиологическая потребность. И я всегда знал, что вот с этим будет связана моя жизнь. Но когда я работал журналистом, меня не тянуло писать художественные тексты, мне вполне хватало рецензий, репортажей и интервью. Теперь я на собственном опыте знаю, что совмещать журналистику и пытаться писать художественные вещи невозможно. Помню, как, когда я уже начал писать "Театральную историю", мне нужно было сделать врез к интервью, сделанному мной давно. Я писал текст на три абзаца целый вечер. Потому что уже перестроился на другой ритм и стиль, и написать информационный, журналистский текст мне стоило большого труда.

- Что находится на столе писателя Соломонова? Как устроен ваш писательский день?

- Я бы не стал так торжественно говорить - "писательский день"... Сразу хочется сказать в ответ что-то возвышенное, а это не будет иметь отношения к реальности. Сейчас я пишу пьесу для одного очень хорошего режиссера и театра (пока не могу называть ни театр, ни тему, ни имя режиссера), а также пишу роман. Работаю я с утра, почти не завтракая, выпив кофе и вооружившись сигаретами. Потому что после плотного обеда творческая деятельность невозможна.

А если вы спрашиваете конкретно про стол, то на нем у меня находится полный хаос (смеется). Да и рабочего стола у меня толком нет - я пишу там, где можно установить компьютер без угрозы для его жизни.

- Есть ли у вас внутренний цензор?

- Я не ощущаю внутреннего цензора, который мне что-то запрещает. Нет такого, чтобы я о чем-то хотел написать, но сдержал себя из соображений морали или опасаясь оскорбить верующих, атеистов, программистов или энтомологов. Мне кажется, атмосфера ответственности и серьезности, которой сейчас общество и чиновники от культуры пытаются окружить театр, литературу, и вообще творчество, эта атмосфера несколько нелепа, поскольку любое произведение искусства - это в первую очередь игра.

А если говорить о частностях, то я думаю, что, например, мат в художественном тексте допустим, поскольку литература не может полностью проигнорировать то выдающееся значение, которое он имеет в жизни (смеется).

Кстати, в "Дневниках писателя" Достоевского описан разговор двух мужиков, которые несколько минут произносили с разной интонацией лишь одно известное короткое неприличное слово, и "поняли друг друга абсолютно". Но, если использовать в книге или спектакле мат, то, мне кажется, это стоит делать один-два раза за театральный вечер, или один раз на сотню страниц. Произведения, полностью построенные на нецензурной лексике, моему пониманию недоступны, это какое-то принципиальное обеднение средств, сознательный, и, по-моему, очень странный выбор.

Но, в конечном итоге, как мне кажется, в искусстве возможно все, лишь бы это было художественно. Сейчас деятелям искусства так много устанавливают внешних границ, что присовокуплять к ним еще и внутренние... В этом будет какой-то элемент покорности. Нет, в нынешний период пусть уж лучше писатели, поэты и режиссеры исповедуют тотальную свободу. Как только художникам скажут - все, теперь делайте, что Бог на душу положит - тут и придет время для внутренней цензуры и создания личных рамок, преодоление которых тоже может стать поводом для творчества.

- Какой смысл вы вкладываете в понятие "классика"? Есть ли ли у вас своя иерархия в области классической литературы?

- Иерархия связана с теми авторами, с которыми ты встретился раньше других и которые произвели сокрушительное впечатление. Самое первое мое литературное впечатление, как я уже говорил - комедии Мольера. В остальном я мало отличаюсь от советских школьников, которые всерьез воспринимали литературу: когда мы начали изучать Достоевского и Толстого, их тексты стали частью моего личного опыта. Я думаю, что это два разных человека: я - до того, как полюбил Достоевского, и я же - после. Уверен, что в таких превращениях я не одинок.

А в начале студенческой жизни, помимо театральных потрясений от спектаклей Додина, Фоменко, Гинкаса, глубокое впечатление на меня произвели тексты Камю, Ницше, Мамардашвили. Чуть позже меня потряс роман "Дети полуночи" Салмана Рушди (по-моему, это действительно великий современный писатель) и роман Генри Ирвинга "Мир глазами Гарпа".

- Бытует мнение, что писатель, целиком поглощённый своим делом, не может быть ни по-настоящему хорошим гражданином, ни хорошим другом, семьянином, а только хорошим писателем. Литература, посвященная этой теме, не склонна опровергать устоявшееся мнение. Так, например, в рассказе Бориса Пильняка "Писательский бог" или у Шервуда Андерсона в "Повести о человеке" рисуется образ писателя - человека, готового бесконечно жертвовать временем, силами, отказываться от личной выгоды во имя творчества. В качестве "священной жертвы" он приносит Аполлону не только себя, но и чувства самых близких ему людей. Причем, если он задумывается о моральной стороне проблемы, старается остаться порядочным человеком, соблюдает профессиональную и человеческую этику - настоящей, интересной книги в итоге не получается. Находите ли вы нечто соответствующее действительности в таком собирательном портрете писателя?

- Если ты увлечен тем, что пишешь, то внутренняя сосредоточенность возникает сама собой. И тогда ты неизбежно начинаешь жертвовать чем-то внешним по отношению к тому, что, возможно, тебе следует делать. Но я люблю проводить время с друзьями, люблю путешествия, люблю ничего не делать, люблю хорошее застолье... Я укрепил эту любовь после недавней поездки в Грузию, где застолье доведено до уровня настоящего искусства, и очень благодарен моим новым друзьям, Давиду и Георгию, которые меня с этим видом искусства познакомили. Я не вижу смысла полностью жертвовать тем, что люблю, ради написания текстов. Потому что всему свое время - надо чередовать периоды сосредоточенности и периоды путешествий, застолий и встреч.

Вместе с тем, если ты уже находишься как бы внутри создаваемого текста, то все внешние ситуации ты воспринимаешь сквозь его призму. События и люди тебе начинают "подсказывать" новые повороты текста; в словах друзей, в случайно услышанных фразах, в кинофильмах или на спектаклях ты улавливаешь нечто близкое тому, что сейчас пишешь, и все увиденное-услышанное начинает влиять на текст, принимать участие в его создании... А значит, в определенном смысле ты никогда не прекращаешь работать над текстом, но это - вдвойне радостная работа, потому что сопровождается приятным общением и употреблением хорошего вина (смеется).

Я вообще не очень дисциплинированный человек, вернее, совсем не дисциплинированный. Я не могу представить, что захлопнул перед кем-то дверь, или отказался от какой-то давно желаемой мной встречи ради того, чтобы срочно написать какую-то сцену или главу. Я, скорее, перенесу работу на глубокую ночь, чем откажусь от того, что для самооправдания можно назвать "косвенной работой" или "накоплением творческого материала". (смеется). В этой связи мне вспоминается поразивший меня эпизод в воспоминаниях о Солженицыне. Кто-то - не помню, к сожалению, имени этого человека - вышел с Александром Исаевичем из гостей, предложил пройтись вместе до метро и поговорить. Но тот ответил, что собирался обдумать новый эпизод в романе, и данный отрезок пути он посвятит выполнению этой задачи. Попрощался и пошел к метро один. Вот так, наверное, поступают настоящие писатели. Я бы, конечно, до метро дошел вместе и еще покурил бы совместно у входа. Хочу, на всякий случай, оговориться - речь, конечно, идет не о сравнении меня с выдающимся автором, я говорю только о типе писательского поведения.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

- Один из главных героев романа - отец Никодим, о котором вы упомянули - фигура колоритная и запоминающаяся. С одной стороны, он хочет власти над театром, расширения сферы своего влияния, а, с другой, он мотивирован благими намерениями примирить культуру и религию. Как Вы полагаете, возможен ли сейчас разумный, конструктивный диалог между художником и церковью?

- Сама природа Церкви противится диалогу. Задача Церкви - быть проводником вечных истин, а не устраивать дискуссии и диспуты. По большому счету, в отношениях с Церковью можно быть только восприемником, и каждый решает, хочет ли он им быть, и в какой степени. Важно, конечно, понимать и помнить, что в глубинных, основополагающих вещах, все мы, как верующие, так и атеисты, и антиклерикалы - сформированы христианской культурой, которая была сохранена Церковью. И конечно, я не могу не уважать организацию, состоящую из людей грешных (а в существование других я просто не верю), которая тысячелетиями сохраняла такую мечту.

Сейчас в нашей стране представители Церкви, вольно или невольно, делают очень многое, чтобы окончательно поссорить, условно говоря, консервативную и прогрессивную части общества. А эти течения нужны в любом обществе, их взаимодействие и борьба порождает нормальное движение вперед: не дает улететь в совсем неведомое будущее, бесповоротно оторвавшись от корней, но и не позволяет застрять в прошлом, припадая к этим корням, даже если они уже засохли.

Насколько люди, выражающие позицию Церкви, свободны в своих инициативах и высказываниях, вопрос другой, но очень часто результатом их действий становится разжигание розни в обществе. Если это - христианская цель, то российское христианство сейчас переживает эксклюзивный, невиданный исторический этап.

- Не становится ли религиозность опасным трендом в России?

- Религиозность? Зайдите в храмы не в праздничные дни, а на обычные службы. Посчитайте, сколько там прихожан. Поговорите с людьми хоть в Москве, хоть в Нальчике, даже с теми, кто считает себя православными. Большинство из них в православии видит способ сохранения традиций и основ российской культуры, но к религиозности это имеет опосредованное отношение. Но даже не в этом дело - говорить и декларировать можно что угодно. Вы ведь тоже наверняка наблюдали за людьми, за их поведением, за реакциями, видели, чем всегда, почти в ста процентах случаев, люди руководствуются, исходя из каких принципов принимают решения. По-моему, если каждый из нас суммирует свои наблюдения за согражданами, то неизбежно придет к выводу, что Россия - страна атеистическая. И чем громче у нас кричат о вере, чем с большим остервенением тут проповедуют слово Христово, тем меньше у меня веры в такую веру.

- Уже более десяти лет многие, особенно радикальные, художники, работающие в России в области современного искусства, в том числе и театрального, пытающиеся через творчество выразить свою антиклерикальную позицию, подвергаются порой жесткому общественному остракизму. Такое отношение к художникам пытаются оправдать тем, что их произведения, якобы, аморальны и вредны, особенно для подрастающего поколения. На ваш взгляд, способно ли художественное произведение поколебать фундаментальные основы нравственности в человеке? Может ли просмотренный спектакль или прочитанная книга сделать из человека негодяя? Может ли искусство быть опасным?

- Вопрос в подготовленности того или иного человека к восприятию произведения. Можно прочитать труды Руссо или Толстого и начать "опрощаться" до животного состояния, можно прочитать Ницше и приступить к грабежам и резне. Помните, как в чеховском "Дяде Ване" сказано: "Ницше, философ величайший, знаменитейший, громадного ума человек, говорит в своих сочинениях, будто фальшивые бумажки делать можно". Если так воспринимать философию и искусство, то их надо запретить практически целиком, начиная с античной драмы. Там ведь кровосмешение, детоубийство и распутство всех возможных категорий.

- Какова же созидательная сила искусства? Судя по истории 20 века, мир спасти оно не может, но в силах ли спасти человека, изменить его в лучшую сторону? Или для достижения этой цели и всей жизни мало?

- Положительное воздействие искусства не может быть прямым и быстрым. Чтобы человек пришел на спектакль скупцом и глупцом, а вышел из зала разумным и щедрым - такое, как мы все понимаем, невозможно. Одно произведение ничего изменить не способно, но постоянное воздействие искусства, его подспудное влияние - конечно, меняет мир. Мы не случайно не можем представить, каким был бы мир без искусства, это непредставимо именно потому, что оно слишком глубоко вошло в нашу жизнь, даже в жизнь тех, кто галереи не посещает, книг не читает и на концерты классической музыки не ходит.

- О театре, о его скрытой от зрительских глаз художественной "машинерии" принято говорить как о чём-то таинственном. Есть ли у театра своя тайна? Чем он так притягателен? Удалось ли автору нашумевшего романа "Театральная история", по которому был поставлен спектакль, успешному театральному критику и интеллектуалу Артуру Соломонову разгадать эту тайну?

- Когда тебя называют интеллектуалом, так и хочется сказать какую-нибудь глупость. Но у меня наверняка это уже и так получилось без особых усилий, так что на этот счет я могу быть спокоен (смеется). А что касается тайны театра - безусловно, она есть. Но на то она и тайна, что ее невозможно разгадать и определить словами.

Театр, конечно, растет из сора, даже большего, чем стихи, в этом учреждении немыслимое количество интриг и взаимной нелюбви. Но в нем же возможны невероятные взлеты человеческого, а может быть, и больше, чем человеческого, таланта. Я благодарен театру за то, что он мне дал возможность это увидеть. Тайна театра, скорее, в этом: в чрезвычайно густом смешении земного с небесным.

- Сегодня многие в России сетуют, что беды современного общества происходят не из-за отсталости развивающихся и, так называемых, догоняющих стран, а из-за деградации западной постиндустриальной цивилизации, якобы уже выморочной и упадочной, которая держится на плаву лишь благодаря ранее благоприобретенной "подушке безопасности" капиталистического либерализма. Скептики утверждают, что идеология консюмеризма погубит цивилизацию, ведь любое потребление, в конце концов, упирается в естественный тупик. Так может православие, национализм, консерватизм - те самые "духовные скрепы", к которым апеллирует власть в России, это и есть путь выхода из цивилизационного кризиса?

- Я не могу охватить взглядом такие колоссальные процессы. Могу только высказать предположение, что главная борьба сейчас разворачивается между людьми, которые хотят жить в разном времени. Кто-то пленен 19 веком, хотел бы жить там, кто-то, как, например, адепты ИГИЛ, хочет проживать в каком-нибудь седьмом веке или восьмом, кто-то хочет понять, что такое - жить в 21 веке. Кто-то думает о мире, в котором границы утратят значение, кто-то боится открытых границ, смешения культур и видит в возможном единстве угрозу для себя и культуры, к которой принадлежит.

Патриотизм, национализм, обожествление границ, обособленность стран - мир движется, как мне кажется, к упразднению этих идей. И войны - как идеологические, так и реальные - проходят и будут проходить по этой границе, это уже будут не войны между народами, поскольку в каждой стране есть представители "армий" глобализма и антиглобализма. Хотя, повторю, я не обладаю достаточным кругозором, чтобы отвечать на вопрос, "что погубит и что спасет цивилизацию".

- Принято считать, что оценка исторического события более-менее объективна тогда, когда зазор между событием и суждением о нем составляет не менее 50 лет. Как Вы считаете, чем мы ближе к знаковому событию, тем наши оценки более пристрастны и субъективны, или именно в высказываниях современников открывается суть и логика происходящего?

- Знаете, меня поразили статьи театральных критиков двадцатых годов, которые нередко писали: "Никогда еще театр не был в таком кризисе". А ведь это была, как мы сейчас считаем, великая театральная эпоха - тогда ставили спектакли Станиславский, Немирович, Вахтангов, Мейерхольд, Таиров... Так что люди, которые находятся внутри эпохи, вряд ли способны понять, какое значение она будет иметь в истории. Потом, внутри одного периода всегда вызревает другой - на развалинах Рима долгое время паслись козы, но после Средневековья наступил Ренессанс. Меня вдохновляет это движение. Мы слишком лицом к лицу с сегодняшним днем, слишком близко к сердцу принимаем его заботу и суету, и от этого он нам кажется тотальным, всеобъемлющим. А ведь все это пройдет, канут в небытие почти все герои и антигерои нашего времени, почти все идеи, которые нас вдохновляют, которые вызывают споры, покажутся дикими и непонятными... Вот вы пять лет назад могли предположить, что в нашей стране развернется то, что сейчас развернулось? Так и мы сейчас не знаем, что будет даже через пять лет. Советские люди в 1985 году, когда увидели на телеэкранах нового генсека, представить не могли, что через несколько лет распадется СССР, и мир будет выглядеть иначе. Они тогда даже предположить не могли, что смогут вообще узнать, как выглядит мир (смеется)... А в 1917 году мало кто верил, что новая власть продержится дольше нескольких месяцев. И мне нравится эта непредсказуемость, нравится чувствовать, что все это - преходящий исторический момент. Возможно, потому что я хотел бы, чтобы он поскорее прошел. Ну а то, что вместе с ним пройдет и наша жизнь - тут уж ничего не поделать (смеется).

- Должен образованный человек что-то противопоставлять патологическим процессам культурной деградации?

- Главное жить без мессианского напряжения: вот, мол, ты противопоставляешь себя патологическим процессам, просвещаешь, спасаешь, разгоняешь тьму...

Так или иначе, ты будешь делать только то, что можешь.

Как говорил Шота Руставели: "Из кувшина может вытечь только то, что было в нем". Потому, что бы каждый "кувшин" о себе не думал, как бы себя ни позиционировал, сколь великие цели бы перед собой ни ставил - все равно, вытечет из него лишь то, чем он был когда-то заполнен.

Слушайте

ФОРС-МАЖОР

ДЕТЕКТИВ

Отношения с мужем натянулись еще сильнее. Ричард, правда, стал вежливым, но Лиза понимала, когда адвокат вежлив, значит что-то варится.

декабрь 2025

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

"Россия такая страна, которая ничего не боится. Простить террористов — это дело бога, моё дело — отправить их к нему. Россия не сердиться, Россия сосредотачивается. Вышли, не имея права, — получите по башке дубиной."

декабрь 2025

ИСТОРИЯ

У Эдди было слабое место-сын, которого он обожал. Эдди скрывал свою связь с мафией. Он хотел чтобы сын был лучше, чем он сам. Эдди мечтал оставить сыну своё доброе имя и личный положительный пример. В какой-то момент Славный Эдди решил искупить все содеянное и рассказать властям об Аль Капоне.

декабрь 2025

ПРОЗА

Дед закончил войну под Берлином и вернулся домой с тремя ранениями, двумя контузиями, орденами Красного Знамени и Славы, кучей медалей и вот этим пистолетом. …Сергей взял пистолет в руку и ощутил его приятную и убийственную тяжесть: снял с предохранителя, передёрнул затвор и, отведя руку в сторону и вниз, нажал на спусковой крючок….

декабрь 2025