Загадочное слово степь (Часть 2)

Опубликовано 4 Июля 2022 в 07:27 EDT

Часть 2 (Начало: Загадочное слово степь. Часть 1)

Степи Шекспира

Большинство британских этимологических словарей сообщает о русском происхождении термина и появлении его в Англии в XVII веке. Так, The Concise Oxford Dictionary of English Etymology Edited by T. F. Hoad, 1996, пишет: «...vast plain in S.E. Europe and Siberia. XVII. — Russ. step'.»

Сообщают они и о первом его упоминании на западе в 1671 году. По-видимому, имеется в виду книга «The Present State of Russia» (Лондон, 1667, 1668, 1671), написанная С. Коллинзом, персональным врачом царя Алексея Михайловича. В оглавлении коей читаем: «CHAP. XVIII. Of the Southern parts of Syberia. The Wilderness called Step…»

А в указанной главе находим следующее: «…a Wilderness called the Step, which is six or seven hundred Versts long, most of it is Champain, it has but few Rivers, yet the ground is incredibly fruitful» (…пустоши, называемые степью и протянувшиеся на шестьсот-семьсот верст, большей частью равнины с немногочисленными реками, но невероятно плодородной почвой).

Любопытно, что вскоре степь мелькнула в дневниках Патрика Гордона, выходца из знатного шотландского рода, русского генерала и контр-адмирала, военного наставника Петра I. Но полностью его дневники не опубликованы, к тому же он лишь единожды употребляет данное слово (в форме Stepp.) – описывая движение русской армии под Чигирин летом 1677 г.

Sic – в обоих случаях термин связан с британцами! Впрочем, Фасмер пишет, что у Шекспира степь встречается раньше, чем в русских записях, еще в 1600 г., в комедии «Сон в летнюю ночь». На самом деле даже раньше, так как ныне считается, что написана комедия была в 1594-96 гг. Лясота к тому времени еще не успел вернуться из запорожской командировки и доложить Барду о новом слове…

To amorous Phillida. Why art thou here,

Come from the farthest Steppe of India?

Очевидно, что слово было известно и раньше – публика должна была знать его, чтобы понять, о чем идет речь. Есть и другие резоны, ставящие под сомнение первенство Шекспира, и все же рассмотрим эту гипотезу ради ее красоты и для того чтобы подвергнуть сомнению тезис об импорте термина из России.

Московия всегда была замкнутой державой, контакты с иностранцами в ней жестко ограничивались, а для выезда за рубеж требовалось согласие чуть ли не самого царя. Поэтому вряд ли немногочисленные русские посланцы и негоцианты занесли на запад сей термин. Лучше рассмотрим сообщения иностранцев, побывавших на Руси. Их было много: поляков, литовцев, немцев, голландцев, итальянцев, французов, венгров и пр., но мы в рамах нашей гипотезы рассмотрим английские источники XVI-XVII веков.

Первые прямые контакты Британии с Москвой установил капитан Ричард Ченслер в 1553 году (в его записках слово степь отсутствует) и К. Адамс и Р. Джонсон, его соратники. В отчетах последнего, а он неоднократно бывал в Московии и в 1558 г. совершил путешествие в Бухару, собирая данные о путях из Москвы в Китай и о народах, живущих меж этими государствами, слова степь также нет. Зато Адамс в своих заметках сообщает: «Земля в Московии ровная и состоит большею частию из степей; высоких гор там мало» (Климент Адамс «Английское путешествие к московитам», 1600).

Казалось бы, вот оно, звено цепи, ведущее к Шекспиру! Увы, перед нами цитата из первой русской публикации книги Адамса («Отечественные записки», Часть 27. № 77. 1826). Перевод. В латинском же оригинале текста читаем: «Terra esse planam ac campestrem…» То есть, земля плоская и равнинная. В английском переводе «…the country is an open plane…»

В итоге окажется, что практически во всех иностранных источниках XVI и первой половины XVII веков степь появляется лишь по прихоти переводчика. И все же продолжим поиски. Англичане с большой энергией искали пути в Персию и Китай, множество путешественников и коммивояжеров оставили письменные свидетельства о виденных странах, такие как книги Джерома Горсея, который в 1573-1591 гг. подолгу живал в России, управляя конторой английской Московской компании.

Известна картина, на которой Иван IV показывает сокровища казны Горсею. Но страну британец изучал столь усердно, что был арестован и отправлен восвояси. Впрочем, Елизавета I простила авантюриста и снова прибегла к его услугам, объясняя царю: «...Мы решились употребить службу (Горсея)... по причине знания им нравов и обычаев вашей страны…» Горсей действительно неплохо знал Россию, однако термин степь не использует.

Не употребляет его и Джильс Флетчер, под конвоем коего он был препровожден на родину и с кем щедро делился сведениями. Сочинение Флетчера «Of the Russe Common Wealth» («О Русском Государстве») вышло в Лондоне в 1591 году.

Поиск и анализ британских источников XVI в. облегчается тем, что они собраны под обложкой фундаментального сборника Ричарда Гаклюйта: «The Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nation» (1589, расширенное издание 1598-1600). В него включены и «Путешествия М. Энтони Дженкинсона» – основательные записки первого полномочного посла Англии в Московии. В 1557-1571 гг. он четырежды плавал туда, изрядно поколесил по степям, добрался до Кавказа и Крыма, Бухары и Персии и составил подробную карту «Описание России, Московии, Тартарии».

Именно этот автор интересен и важен нам. Потому что его побочной дочерью была Энн Уэйтли… Юный Шекспир любил ее, хотел жениться на ней и даже получил лицензию на брак. Эта версия основана на записи в церковной книге регистрации: «Anno Domini 1582 Novembris 27 die eiusdem mensis. Item eodem die supradicto emanavit Licentia inter Wm Shaxpere et Annam Whateley de Temple Grafton.»

Но уже на следующий день, 28 ноября Фальк Сонделс и Джон Ричардсон, друзья семьи Хатауэй из Стратфорд-он-Эйвон, внесли залог в 40 фунтов в качестве финансовой гарантии свадьбы William Shagspere and Anne Hathwey. Долг превыше любви и Шекспир женился на беременной от него Энн Хатауэй, которая была старше на восемь лет.

С тех пор не прекращаются споры, являлась ли запись ошибкой церковного клерка, существовала ли вообще Энн Уэйтли, и была ли она той самой загадочной Смуглой леди сонетов, музой Барда. Некоторые исследователи утверждают даже, что она-то и являлась истинным автором его пьес! Написано об этом много, однако информации о ней мало и даже приписываемый ей портрет, написанный итальянской художницей Софонисбой Ангисола, кое-кто считает изображением поэта Джироламо Касио кисти Джиованни Больтрафьо.

Красивая гипотеза! Дочь Энтони Дженкинсона передала возлюбленному сведения о далеких странах, собранные ее отцом, а Шекспир использовал экзотический термин в творчестве – англичан, не видевших на своем острове ничего просторнее вересковых пустошей, размах степей должен был поражать.

Увы, даже не учитывая того факта, что с термином steppe в Англии были знакомы до Шекспира (и задолго до того, как им стали пользоваться на Руси!), от гипотезы придется отказаться. По той простой причине, что у Дженкинсона в оригинале во всех случаях имеют место fields, поля. Более того, степей не найти ни у кого из британцев, посетивших Московию позже, в первой половине XVII века. Во всяком случае, нет его у авторов, чьи записи опубликованы в сборнике Джона Мильтона.

Этот крупный политический деятель и ученый, классик английской литературы и «латинский» (научный) секретарь Кромвеля фактически заведовал одно время внешнеполитическим ведомством. Имея широкий доступ к материалам, он продолжил дело Гаклюйта и в середине XVII из донесений англичан, побывавших в России, составил компендиум «История Московии», политико-дипломатическое руководство. Его труд, кроме практических данных о ценах и маршрутах, толковал также о политике и географии страны, о культуре, быте и истории русского народа. Но термина степь в нем нет.

Нет его и в немецких источниках, хотя этимологические словари утверждают, что термин попал в Британию через Германию. Предварительный анализ следов такого транзита не обнаруживает. Попутно отбросим спекулятивные версии происхождения термина, например, от староверхне- и средненемецкого stepfen, старошведского stapfen и даже старосаксонского steppian – ступать, следовать. Мы ищем пути распространения устоявшегося ландшафтного термина, а этимологию как таковую оставим профессиональным филологам и лингвистам.

Ищем, но не находим. Так, в обстоятельном «Путешествии в Московию» (1663) австрийца Августина Мейерберга он отсутствует, как и в «Полном описании России» саксонца Г.А. Шлейсингера (1687). А ведь труды сии относятся ко времени, когда слово было известно С. Коллинзу и Патрику Гордону, то есть общеизвестно, ибо степные дела уже во многом определяли политику Москвы. Да, в русском переводе книги Мейерберга (А.Н. Шемякин, 1873-74 гг.) пишется о ногайских степях, но во французском издании 1858 г. (латинский оригинал мне недоступен) читаем: Le desert Nagais – ногайская пустыня. И так далее, какого немецкого источника ни коснись.

Однако нет нужды углубляться в немецкие, польские, литовские, украинские и прочие разыскания. Поскольку, как ни удивительно, термин steppe в искомом смысле встречается в английских текстах задолго до Шекспира и первых упоминаний о нем на континенте! Так, Webster's Online Dictionary сообщает со ссылкой на Barnhart Concise Dictionary of Etymology by Robert K. Barnhart, что «Date "Steppe" was first used in popular English literature: sometime before 1379» (Термин «степь» был впервые использован в популярной английской литературе ранее 1379 г.).

Гм, слово было в ходу в Англии задолго до появления в русских и польских источниках? В популярной литературе? То есть, экзотикой не являлось? Но не из английского же термин попал в русский!? Вряд ли. А вот общий источник вполне вероятен. Кстати, произносится это слово в английском вполне по-украински: степ – и в старом Уэбстеровском словаре (American Dictionary of the English Language, 1828) так и фигурировало: Stepp.

Попутно возникает вопрос, о какой литературе идет речь? После битвы при Гастингсе в Англии царила т.н. англо-нормандская литература, возросла роль латыни (может статься, это важно для наших поисков) и лишь спустя столетие снова появляются тексты на англосаксонском (переводы с англо-французского). Новый язык, синтез англосаксонского и французского, формируется к XIV веку, но и англо-нормандский не исчезает. Он остается языком судопроизводства (до 1731 года!), университетской науки, хроник – и художественной литературы.

Кроме того, нормандский диалект служил лингва франка, языком международного общения купцов и моряков от Британии до Палестины, языком походов и государств крестоносцев. Во время Столетней войны англо-нормандский обогащается парижскими элементами, превращаясь в некий «френглиш» верхушки общества. Перестав быть родным и вытесняясь из всех сфер жизни, он сохранил важную общественную роль и даже закон 1373 года об обязательном использовании английского при ведении делопроизводства написан по-французски! Как видим, в языковом плане английская литература исключительно богата, у нее разветвленные корни и поиски могут завести нас в Нормандию и далее на Восток вместе с крестоносцами. И даже в более глубокое прошлое.

Например, резонен вопрос, не попал ли термин в Британию от авар? Они осели в Европе как раз ко времени англосаксонского переселения в Альбион и если славяне переняли от них слова хоругвь, телега и каган, то вместе с англами и саксами могли заимствовать и слово степь. Но авары контактировали лишь с южными саксами, не имевшими отношения к Британии, к тому же, скорее всего, не были иранцами, а в иных азиатских языках отсутствуют слова, с которым можно сопоставить термин.

Но не англосаксы же и норманны изобрели его? Видимо, нет. Зато есть родственные иранские термины и возможно аланское влияние. Как-никак, а с конца IV века аланы вместе с готами и вандалами проделали грандиозный Drang Nah Westen и основывали королевства в Италии, Галлии, Испании и Африке. Однако об их присутствии в Британии сведений нет.

Веское слово Рима

Зато известно о родственных ираноязычных племенах, с которыми слово могло попасть в Британию еще во II веке. Ими были воины сарматского племени языгов – Овидий писал о них из ссылки. Зимой 173/174 года, во время маркоманской войны легионы императора Марка Аврелия сошлись с ними на льду Дуная. Превосходная бронированная конница варваров в этой ситуации оказалась беспомощной, она скользила, падала, выбилась из сил и была разбита опытной римской пехотой.

По условиям мирного договора 175 года языги дали в римскую армию 8000 конницы, причем 5500 человек были отправлены в Британию. Часть их служила в Ланкашире, где у Рибчестера сохранились остатки принципии (штаб-квартиры) колонии Bremetennacum veteranorum, основанной XX Победоносным легионом еще при Веспасиане, когда Британией управлял Юлий Агрикола, и викуса, цивильного селения рядом с укреплением.

Но вряд ли против диких пиктов требовалась такая масса блестящей конницы и до нас дошли сведения лишь о 1-й сарматской але, как назывались этнические отряды кавалерии союзников Рима численностью в 500 всадников. Думаю, все помнят звон копыт сирийской алы и кавалерийский плащ Понтия Пилата с кровавым подбоем. Понтий – откуда он, умывший руки, не с берегов ли Понта, не из черноморских степей ли?..

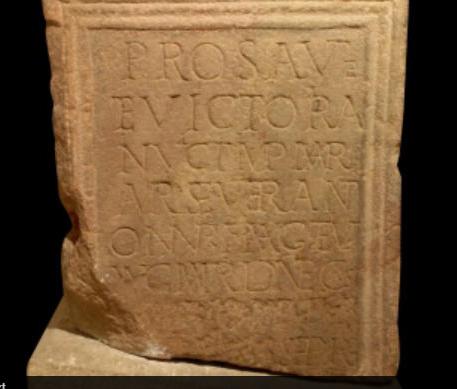

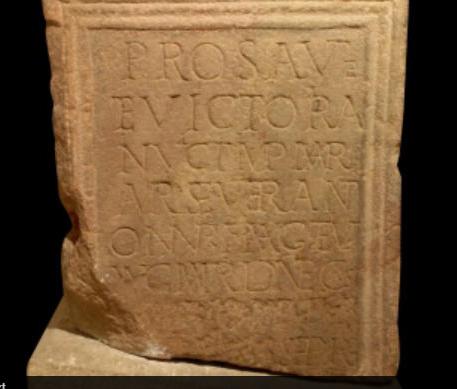

Под Рибчестером идут раскопки и на могильном камне RIB 595 сохранились грубое изображение всадника с копьем и надпись «D M … DECVRIO AL SARMATARVM» (духам ушедших (и) …декуриону сарматской алы). Видимо, этот район был важным центром подготовки кавалеристов, что косвенно подтверждает надпись могильного камня III века RIB 594. Поставил его на могиле молодой жены и сына Юлиус Максимус, singularius consularis, легат с консульским рангом! Обычно консуляры возглавляли войска целой провинции, а такими лагерями командовали префекты.

На посвятительной надписи 241 года (RIB 583) упоминаются EQ SARM BREMETENN GORDIANI – сарматские конники императора Гордиана. Подтверждает значение и специфику этого района также великолепный бронзовый парадный кавалерийский шлем для спортивных ристалищ, точнее, его точная копия, украшающая скромный Roman Museum Рибчестера (оригинал хранится в Британском музее). Этот шлем, надписи, плюс новый поселок Sarmatian Fold (Сарматская падь) – все, что осталось от ланкаширских сарматов. Но южнее, в честерском Дева в 1890 г. найден фрагмент могильной плиты конца II, начала III века с изображением драконария, младшего офицера кавалерии. Они носили draco, своеобразное знамя алы или турмы, заимствованное у кочевников, яркую матерчатую трубу с металлической головой дракона. При ветре или во время скачки она надувалась и служила ориентиром.

Изображения этого штандарта и панцирной сарматской кавалерии можно встретить на рельефах колонны Траяна, посвященной событиям войн с даками, но в самой римской армии драко появились именно во II веке, в связи с привлечением отрядов сарматских катафрактариев на службу. К слову, британская конница и сегодня называется драгунами (dragoons).

Возможно, сарматы и есть ниточка, которая связывает и объясняет все загадки, в том числе и наличие слова степь в мертвой латыни. Ниточка тянется в прошлое через осетинский язык, наследник аланского. И хотя степь по-осетински звучит незнакомо (быдыр), есть и близкие по смыслу и звучанию слова. Так, Фасмер пишет: «Бейли считает степь родственным осет. «Плоский, ровный». Ему возражают, что этимология Бейли, возводящая это слово к иран. Tap- плоский, должна быть отвергнута по той причине, что осет. Плоский, приземистый, низкий; низина, плоскость, происходит от тюрк. Tapan ~ taban подошва; плоское место. Но иранский корень у античных ираноязычных аланов и сарматов все же вероятнее тюркского.

Да, ниточка тонкая. Не так уж много их было, блестящих, с головы до ног закованных в броню сарматских всадников, чтобы оказать влияние на язык, и 1-я Сарматская ала уже к середине III века теряет свое название, становится обычной номерной частью. Воины-сарматы, поставленные Риму по договору с Марком Аврелием, к этому времени давно погибли в боях, поумирали от старости, ну а те, кому удалось обзавестись семьей, романизировались (исследователи отмечают поразительную способность алан к ассимиляции и вряд ли близкие им языги в этом отличались). Их дети и внуки уже плохо знали родной язык, он обычно перенимается от матери. Так, даже от более поздних (середина V века) и более многочисленных и людных поселений алан на севере Франции осталось лишь несколько топонимов.

Впрочем, список высоких должностей Notitia Dignitatum (xl.54; 4th/5th C.) упоминает Cuneus Sarmatarum, Bremetenraco – Сарматский кунеус (кавалерийская часть в армии поздней империи) Бреметенакума – в IV веке. Возможно, он состоял из потомков сарматов, посланных в Британию при Марке Аврелии.

Как бы то ни было, а сопоставление английских и осетинских слов заставляет задуматься: arm – арм, door – дуар, egg – аиг.

Вот и гадай, то ли это английское влияние на осетинский, что было бы странно, то ли сарматское на английский, что еще загадочнее, то ли совпадение побегов общих индоевропейских корней. Но почему тогда они не проявили себя в других индоевропейских языках?

Так исследование в английском направлении неожиданно возвращает нас к самой, пожалуй, убедительной, хотя также слабо подтвержденной иранской этимологии слова, заставляя обратить внимание на Северное Причерноморье. То есть, туда, куда и следует по логике вещей, в наши степи, где, судя по всему, и должен был появиться этот термин. Недаром О.Н. Трубачев констатировал: «…лингвистическая концепция индоевропейского Северного Причерноморья находится в современном сравнительно-историческом языкознании всецело под знаком своеобразного «паниранизма». В.И. Абаевым был выдвинут тезис: «Все, что не объяснено из иранского, в большинстве вообще не поддается объяснению»». («Indoarica в Северном Причерноморье», М. Наука. 1999). Имеется в виду книга Абаева «Осетинский язык и фольклор».

Казацкая гипотеза

В связи аланами вернемся к казакам. С аланами связано столь многое, что существует даже гипотеза, довольно стройная, о решающем их влиянии на генезис не только казацтва, но и Руси как таковой, на формирование русского государства! Мол, именно они и были теми самыми русами-росами, которые дали имя новой державе.

Не всех их смела волна гуннского нашествия, не все рыцари степей ушли на запад с готами. Часть удержалась между Северским Донцом и средним Доном, создав вместе с болгарами мощную Салтово-маяцкую культуру (СМК), гораздо более развитую, чем соседи-славяне, и оказавшую на них большое влияние. Проблема аланской гипотезы в том, что между разгромом СМК венграми в начале IX века и первыми сведениями о русской государственности (призвание Рюрика и поход Олега на Царьград) имеется сорокалетняя непреодолимая лакуна.

Но и после этого разгрома вплоть до татаро-монгольского погрома аланы (асы, ясы русских летописей, осы в грузинском языке – все весьма созвучны языгам) оказывали значительное влияние на Русь. Летописи XII - первой трети XIII веков постоянно упоминают о ясах. Так, Троицкая летопись сообщает, что в 1116 г. князь Ярополк Владимирович «ходи на Половьчскую землю, к реце зовомей Дон, и ту взя полон мног, и 3 городы взя Половечскые: Галич, Чешюев и Сугров, и приведе с собою ясы, и жену полони Ясыню» (Лаврентьевский список). В Ипатьевском списке города иные: «В се же лето посла Володимер сына своего Ярополка, а Давыд сына своего Всеволода, на Дон, и взяша три грады: Сугров, Шарукан, Балин. Тогда же Ярополк приведе себе жену, красну вельми, Ясского князя дщерь полонив».

Андрей Боголюбский был женат на ясской княжне или булгарке (ясы еще со времен СМК жили в этническом симбиозе с булгарами). В те времена ясы-булгары занимали видное место в окружении великих князей Владимирских и Всеволод Большое Гнездо, брат Андрея, также был женат на ясыне. От этого брака родился Ярослав, отец Александра Невского. О еще одной ясыне пишет Киевская летопись: «В лето 6690 (1182 г.) Святослав Всеволодович ожени два сына, за Глеба поя Рюриковну, а Мьстислава Ясыню из Володимеря Суждальскаго, Всеволжю свесть; бысть же брак велик».

Даже после того, как монголы вымели из степей прежних хозяев, влияние алан не прекратилось. Поэтому не удивительно, что они участвовали в генезисе казаков. Недаром в Московии казаков вплоть до конца XVIII века называли черкасами, то есть экзонимом, который ранее относился к торкам и берендеям, черным клобукам русских летописей. Воскресенская летопись XVI века, описывая события 1152 г., упоминает черных клобуков, поясняя «еже зовутся Черкасы». Карамзин писал: «Торки и Берендеи назывались Черкасами: Козаки – также…» Черкасами называли также касогов-адыгов, а Ясские и Черкасские горы упомянуты в повести XIV века о смерти Михаила Тверского. «Черказы» были в войске Мамая во время Куликовской битвы.

При татарах в XIII-XIV веках шла массовая миграция черкасов в среднее Поднепровье, получившее в итоге наименование Черкасии. В.Н. Татищев в «Истории Российской» указывает, что курский баскак Ахмат вызвал часть черкасов с горы Бештау и Пятигорья: «Оные прежде из кабардинских черкес в 14-м веке в княжестве Курском, под властью татар собравши множество сброда, слободы населили и воровством промышляли, и из-за многих на них жалоб татарским губернатором на Днепр переведены, и град Черкасы построили. Потом, усмотрев польское беспутное правление, всю Малую Русь в казаков превратили, гетмана или отомана избрав, все черкесами поименовались. При царе Иоанне IV-м, на Дон с князем Вешневецким перейдя, град Черкасский построили…»

Так что связь украинских казаков и черкасов несомненна. Даже в конце XVIII века российское правительство отличало черкасов от остального населения Малороссии и в указе императрицы Екатерины II от 8 декабря 1765 г. сказано: «Буде ж кто из помещиков, захватя в свое владение из порозжих Государевых земель, поселили на тех землях разных наций людей, яко то Малороссиян и Черкас и другого звания, которых в вечность за собою укреплять запрещено, а они за ними остаться и ныне пожелают, то и на оных Малороссиян и Черкас отмерить же земли на число душ предписанную…» (Полное собрание законов Российской империи, Первое собрание, том XVII под № 12.519, п. 14).

И Лев Гумилёв считал, что казачество возникло путём слияния касогов и бродников после монголо-татарского нашествия. Бродники были смешанным народом тюрко-славянского происхождения, из булгар, славян и возможно степных огузов. С касогами Русь знакома давно – известно сообщение летописи Никона и «Слова о полку Игореве» о том, как, Мстислав Тмутараканский, брат Ярослава Мудрого, победил касогов, убив в единоборстве их предводителя: «… иже зареза Редедю пред пълкы касожъскими».

Следует также заметить, что часть выбитых из степей алан снова, как и восемьсот лет назад, двинулась в Европу. Около 1239 г. венгерский король Бела IV разрешил куманам и аланам (венгры, как и русские, называли их ясами) поселиться в Центральной Венгрии, в Ясшаге, административным центром которого впоследствии стал г. Ясберень. А в 1323 г. король Карл Роберт разрешил ясам сражаться под своими знаменами. Источники середины XVI века говорят, что в этот период они еще сохраняли свой язык, но в 1693 г. перешли на венгерский. Ясам были предоставлены привилегии, которыми они пользовались вплоть до 1848 года, автономия же Ясшага была отменена лишь в 1876 году! Также в Венгрии известны семь местностей под названием Eszlar (Oszlar), которое связывают с Aslar, то есть названием алан as и тюркским показателем множественности lar.

В этой связи напомним еще раз, что в «Книге Большому чертежу», составленной в 1627 году в Разрядном приказе и содержащей данные о территории Русского государства, названы протоки Терека Подстепная Быстрая и Подстепной проток. Некоторые исследователи считают, что это свидетельствует о бытовании термина в речи терских, донских и запорожских казаков уже в XV столетии. И что его появление хронологически и территориально связано с возникновением казачества.

Степь да степь кругом

Напоследок коснемся еще одного аспекта степного феномена. Прав ли П. Семенов-Тян-Шанский в своем понимании степей? Он писал: «Что же, в конце концов, разумеет русский человек под названием степи? По-видимому, обширные равнины, богатые травянистой растительностью и не тронутые еще культурой». Гм. Но ведь именно в причерноморских степях расцвела европейская неолитическая революция. Именно отсюда согласно последним генетическим исследованиям расселились во все стороны индоевропейцы, неся миру меч и язык, а тем самым культуру. Пассионарный всплеск был столь силен, что даже до Ирландии 4300 лет тому докатилась волна миграции из причерноморско-каспийских степей. Оказалось, что степной вклад в геном жителей бронзового века Ирландии составил 32%!

Это генофонд скотоводческих кочевых племен, ассоциированных прямо или опосредованно с ямной археологической культурой. Можно посмеиваться над Гумилевым, но археологи связывают с этой миграцией развитие металлургии и появление в Европе индоевропейских языков. А генетики подтверждают их тезисы.

И напоследок вернемся к Сиду Кампеадору. Почетное прозвище Кампеадор обычно переводят как Воитель, но вполне возможен иной вариант. Дело в том, что латинское campus обозначало и место сражения (отсюда слово кампания – поход, массовое мероприятие), и поле, открытое пространство. В словарях можно встретить такие выражения: песчано-глинистая равнина – planities arenoso-stepposa; степная равнина – planities stepposa; плоская травяная равнина – campus planus herbosus. К примеру, итальянец Александр Гваньини, всю жизнь проведший на польской службе, свои книги писал на латыни и в «Описании Московии» (Краков, 1578 г.) степные татары пишутся как tartarorumque campestrium.

Получается, что Кампеадор был повелителем поля, степей. Степняк, иными словами. Как и я.

Слушайте

ИСТОРИЯ

У Эдди было слабое место-сын, которого он обожал. Эдди скрывал свою связь с мафией. Он хотел чтобы сын был лучше, чем он сам. Эдди мечтал оставить сыну своё доброе имя и личный положительный пример. В какой-то момент Славный Эдди решил искупить все содеянное и рассказать властям об Аль Капоне.

декабрь 2025

ПРОЗА

Дед закончил войну под Берлином и вернулся домой с тремя ранениями, двумя контузиями, орденами Красного Знамени и Славы, кучей медалей и вот этим пистолетом. …Сергей взял пистолет в руку и ощутил его приятную и убийственную тяжесть: снял с предохранителя, передёрнул затвор и, отведя руку в сторону и вниз, нажал на спусковой крючок….

декабрь 2025

ЮМОР И САТИРА

ФОРС-МАЖОР

РЕПЛИКА

«Там живут несчастные»… Слов из песни не выкинешь.

ноябрь 2025