Критическая перенаселённость нашей планеты

Проблема эта не только развивающихся стран, но и всего человечества; времени для её решения - совсем немного

Опубликовано 25 Ноября 2016 в 07:16 EST

____________________

В фотоокне

Игорь Рейф.

Когда-то, лет сорок тому назад - так сказать, в преддеверии "экологической эры" - на подмостках советских театров шла популярная в ту пору пьеса М. Ибрагимбекова "Мезозойская история", посвящённая жизни и труду бакинских нефтяников. Главный её герой - учёный-геолог, одержимый идеей извлечения нефти из глубинных мезозойских пластов, приходит в кабинет к давнему своему приятелю, всесильному начальнику треста бакинской нефтедобычи в надежде выбить у него средства на очередной разведочный взрыв.

Когда-то, лет сорок тому назад - так сказать, в преддеверии "экологической эры" - на подмостках советских театров шла популярная в ту пору пьеса М. Ибрагимбекова "Мезозойская история", посвящённая жизни и труду бакинских нефтяников. Главный её герой - учёный-геолог, одержимый идеей извлечения нефти из глубинных мезозойских пластов, приходит в кабинет к давнему своему приятелю, всесильному начальнику треста бакинской нефтедобычи в надежде выбить у него средства на очередной разведочный взрыв.

Осторожный и в меру трезвый хозяин кабинета, слабо верящий в посулы своего навязчивого просителя, пытается напомнить ему о плачевных последствиях предыдущего взрыва - о тоннах всплывшей вверх брюхом рыбы. И тогда учёный пускает в ход свой самый неотразимый аргумент: "Рыба размножается, а нефть нет".

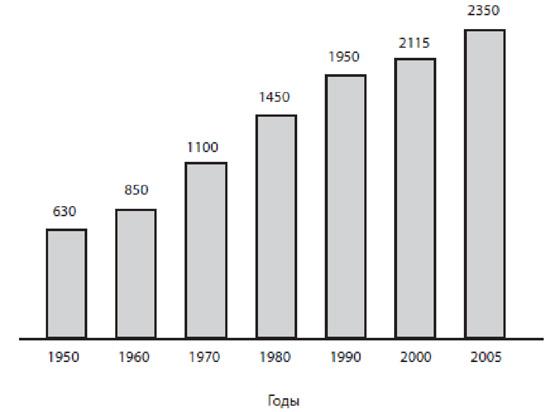

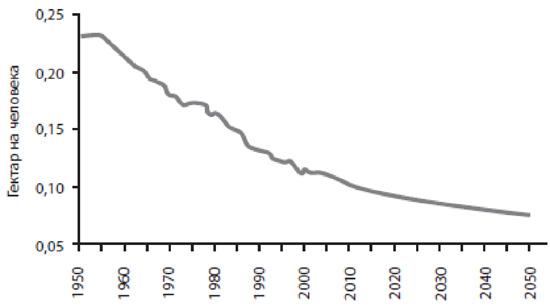

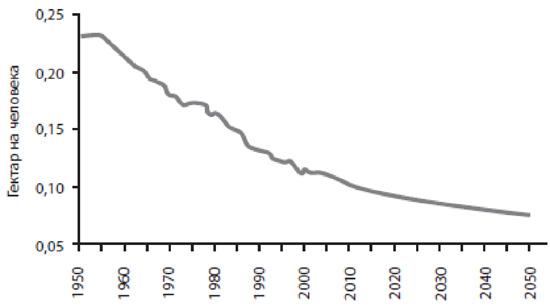

Так вот, пользуясь словами героя пьесы, "рыба тоже уже не размножается", во всяком случае, не поспевает за темпами роста населения. Из диаграммы хорошо видно, как с середины 1980-х гг. начинает тормозиться мировой рост валового сбора зерна, до этого, благодаря "зелёной революции", опережавший прирост населения планеты. А это означает падение количества зерна, приходящегося на душу населения. И действительно, в десятилетие 1985-1995 гг. душевой сбор снижался примерно на 1% в год, сократившись с 390 кг до 330 кг к началу 2000-х гг. И хотя в дальнейшем темпы роста валового сбора зерна несколько возросли, но больше уже не достигали, а, тем более, не обгоняли темпов роста населения (даже на фоне их постепенного снижения), как это было в 1960-70-е гг. в разгар "зелёной революции", ресурс которой, видимо, подошел к своему исчерпанию.

Рис. 2-5. Мировое производство зерновых культур, млн т.

Но ещё важнее, пожалуй, то, что близок к своему исчерпанию ресурс сельскохозяйственных земель, а также пресной воды, расходуемой на орошение. Собственно, рост первых существенно замедлился уже во второй трети ХХ в., когда он поддерживался в основном за счёт расширения орошаемых плантаций и введения в оборот менее ценных земель, так называемых неудобий, площадей, высвобождаемых после вырубки тропического леса, и т.д.

Так, в период 1950-81 гг. общая площадь земли, возделываемой под зерновые культуры, выросла в мире с 587 млн га до 732 млн. га, т.е. на 25%. Однако в расчёте на душу населения она сократилась за тот же период на 30% (с 0,23 до 0,16 га). И хотя в 1990-е гг. общая площадь возделываемых земель была на 15-20% выше, чем в середине века, но рост населения (более чем вдвое) обесценил эту прибавку. В результате площадь пашни в мире на душу населения сократилась против 1950 г. ровно вдвое (0,12 га). А если заглянуть на несколько десятилетий вперед, то, согласно прогнозу, к 2050 г. на душу населения в мире будет приходиться около 0,08 га земли (в некоторых странах даже меньше - 0,06-0,07 га), что соответствует небольшому приусадебному участку.

Рис. 2-6. Земли, используемые для производства зерна (в гектарах на душу населения) за 1950-2000 гг. и прогноз до 2050 г.

Таким образом, прокормить растущее население при уменьшении площади земель на душу населения удаётся только благодаря росту урожайности. Так, если в 1960 г. с одного гектара собирали в среднем 2 т риса, то в 1995 г. - 3,6 т. Кукурузные (маисовые) поля в США давали в 1967 г. урожай 5 т с гектара, а в 1997 г. - более 8 т. (а лучшие хозяйства в самые удачные годы снимали и по 20 тонн).

Что же касается орошаемого земледелия, то оно действительно продемонстрировало в ХХ в. замечательные результаты, во многом решив продовольственную проблему - ведь на 17% орошаемых земель на рубеже двух столетий собиралось 40% мирового урожая [Вишневский, 2008]. Однако дальнейший успех этой его миссии упирается в дефицит пресной воды. Сейчас в мире используется примерно 55% её наличного годового запаса, из которых 70% расходуется на орошение, 20% - на нужды промышленности и 10% на бытовые нужды. При этом конкуренция за воду между отраслями экономики год от года нарастает. И если, например, 1 тыс. т воды может быть израсходована на выращивание 1 т пшеницы стоимостью 200 долларов или на прирост промышленной продукции стоимостью 14 000 долл., то по рыночным "правилам" приоритет однозначно отдаётся промышленности. Естественно, что при таком соотношении цен сельское хозяйство может существовать только за счёт государственного регулирования.

И этот конфликт со временем будет, по-видимому, лишь обостряться, а страны, живущие в условиях абсолютного дефицита воды, не смогут поддерживать душевое производство продовольствия на орошаемых землях на уровне 1990 г. и обеспечивать водой свои бытовые и промышленные потребности. Они будут вынуждены импортировать продовольствие во всё б?льших объёмах, хотя для бедных стран эта задача может оказаться непосильной. А чтобы прокормить почти 8 млрд людей, которые будут жить на планете в 2025 г., мир, по оценкам ФАО, должен будет удвоить объёмы производства продовольствия.

Теоретически эта задача, быть может, и разрешима. На Земле есть немало стран - США, Канада, Аргентина, Австралия, некоторые из государств Евросоюза и, несомненно, Россия, - потенциально способных не только удовлетворять свой внутренний спрос, но и производить значительные количества продовольствия на экспорт. С другой стороны, есть группа стран, таких как Япония, Сингапур, нефтедобывающие государства Ближнего Востока, которые, не располагая земельными и водными ресурсами, достаточно богаты, чтобы закупать продовольствие в нужном им объёме. Но две трети мирового населения, или около 3,8 млрд человек (по данным на 2016 г.), живут в странах, где одновременно не хватает и продовольствия и средств, чтобы его импортировать. И именно в таких странах население растёт особенно быстро.

***

Что случается с растительными или животными видами, численность которых достигает критического для экосистемы уровня, угрожая сложившемуся экологическому равновесию? Ответ очевиден: популяционное торможение или катастрофический коллапс, приводящий видовую численность в соответствие с ресурсами окружающей среды, а порой и чреватый гибелью всей экосистемы.

Биологам известны две популяционных стратегии, присущие большинству организмов. Одна из них, r-стратегия, типична, например, для мелких млекопитающих. Она характеризуется резкими колебаниями численности популяции, которая в процессе своего роста истощает трофические ресурсы, приводя к обвальному сокращению общего числа особей по типу "популяционный взрыв - коллапс - стабилизация". Подрывая, таким образом, основы своего существования, популяция как бы вновь и вновь проходит сквозь "бутылочное горлышко". Примерами видов, следующих такой стратегии, могут служить многие грызуны (белки, лемминги и т.п.). Эта популяционная стратегия может быть оценена как высокоэнтропийная, поскольку связана с большим процентом выбраковки и гибели организмов и омертвением живого вещества в популяции (выходом мортмассы).

В противовес ей К-стратегия, характерная прежде всего для крупных млекопитающих, сводится к поддержанию стабильной плотности и численности популяции за счёт низкой плодовитости и низкой смертности при большей продолжительности жизни отдельной особи, что связано с более высокой её защищённостью [Северцов, 1992]. Вот как описывает К-стратегию применительно к тундровым волкам канадский натуралист Фарли Моуэт:

"До получения способности размножаться большинство молодняка остается при родителях, но даже достигнув брачного возраста, многие не могут обзавестись семьей из-за недостатка свободных участков. Это значит - не хватает охотничьих угодий, позволяющих обеспечить каждую волчицу всем необходимым для выращивания потомства. Поэтому рождаемость регулируется путем воздержания. В поисках подходящего участка тундры многие взрослые волки на долгие годы обрекают себя на безбрачие".

А к какой же категории отнести в этом плане человека? И восприимчива ли его биологическая природа к разного рода сигнальным факторам? Во-первых, как предупреждает В.Р. Дольник, подобные генетические механизмы действуют прежде всего на популяционном уровне, а на уровне особей почти не просматриваются. И, следовательно, как бы ни преломлялись они в сознании отдельных людей, адекватное их отражение можно обнаружить только на материале массового, "статистического" поведения достаточно больших социальных групп.

Тот же автор проводит параллели между реакцией на сигнальные факторы у животных и особенностями поведения человека в условиях перенаселённости. Это, например, рост агрессивности животных в периоды внешнего неблагополучия или высокой скученности и нетерпимое отношение к "пришлым", к "чужим" в соответствующих ситуациях у человека. Это снижение плодовитости и прекращение заботы о потомстве в переуплотненных естественных популяциях и распад института семьи у многих современных народов. Это исключение всё большего числа индивидов из репродуктивного процесса. Это, наконец, так называемые коллапсирующие скопления, в которых животные утрачивают интерес к борьбе за территорию и сбиваются в плотные, порою кочующие группы, где почти прекращается процесс размножения. Известную аналогию им Дольник усматривает в урбанизации, в скоплениях людей в гигантских мегаполисах, действующих наподобие демографических "чёрных дыр", ощутимо снижающих рождаемость уже во втором поколении.

Далеко не все, впрочем, признают корректность подобных сравнений, указывая, что за тысячелетия социального существования человек мог утратить соответствующие генетические программы. Но факт остается фактом: торможение демографического роста действительно началось. Процесс пошёл, как пишет зав. кафедрой социологии семьи МГУ проф. А.И. Антонов. Включились такие механизмы разрушения системы социальных норм высокой рождаемости, как практика поздних браков, более рациональное отношение к сексуальной жизни, "контрацептивная революция", отмена запретов на прерывание беременности, на добрачные связи и разводы, устраняющие сцепленность репродуктивного и сексуального поведения, и т.д.

Однако правда и то, что переход к популяционной К-стратегии наблюдается пока у сравнительно благополучных народов или даже таких, для которых резкое падение численности (как, например, для России) может иметь самые негативные последствия, но совсем не там, где свирепствует стихия демографического взрыва. И если нынешняя тенденция останется в силе, то остановки роста населения Земли следует ждать лишь во второй половине XXI столетия, когда на планете, по прогнозам демографов, будет проживать около 10 млрд людей.

Впрочем, об этой перспективе не хочется и думать, поскольку такого антропогенного пресса биосфера может просто не выдержать. Да и сам человек наверняка столкнется тогда с безраздельным диктатом ультимативных факторов смертности, эффективный контроль над которыми считается важнейшим гуманистическим завоеванием Нового времени.

И все же, пока есть пример развитых стран, практически безболезненно осуществивших демографический переход от схемы "высокая смертность - высокая рождаемость" к схеме "низкая смертность - низкая рождаемость", остается и луч надежды. В сущности, эта величайшая социальная инновация, которой человечество обязано западной цивилизации с её социальными, экономическими и научно-медицинскими механизмами снижения смертности, является таким же неотъемлемым элементом глобализации, как и высокие технологии, современные формы образования или Интернет.

Но, "охотно следуя западному опыту борьбы со смертностью, - как отмечает российский демограф проф. А.Г. Вишневский, - развивающиеся общества, на свою беду, не могут столь же быстро воспринять новые механизмы социального ограничения рождаемости. Нет сомнения, что это - только задержка в неизбежном историческом движении, что иного пути нет и что, пережив губительный для себя период отторжения "западных" форм демографического поведения, они, в конце концов, последуют - и уже следуют - именно по проторенному Западом пути".

Впрочем, и слепое копирование этого пути тоже не гарантия решения проблемы. Это, кстати, понимал ещё полвека назад "отец индийской нации" Махатма Ганди, когда на вопрос журналистов, достигнет ли его страна после провозглашения независимости такого же благосостояния, как Великобритания, ответил, что на пути к этому благосостоянию последняя ограбила половину мира, и сколько же тогда потребуется ограбить планет, чтобы Индии могла сравняться со своей бывшей метрополией?

В самом деле, прежде чем перейти к новой популяционной стратегии, развитые страны успели сначала на 9/10 разрушить собственные экосистемы, создав в северном полушарии мощный центр дестабилизации окружающей среды, а затем приложили руку к истреблению природных резервуаров за тысячи километров от собственной территории, превратив остальной мир в свой ресурсный источник. Так что далеко не во всём западный путь может служить примером для подражания. И чтобы ответить на экологический вызов, развивающимся странам нужно, по-видимому, искать свой собственный путь, в чем-то похожий, но в чем-то и отличный от того, что был пройден в свое время развитыми странами. Увы, в вопросе этом пока еще очень много неясного. Очевидно лишь, что проблема эта касается отнюдь не только развивающихся стран, но и всего человечества в целом. И для её решения отпущено совсем немного времени.

Слушайте

ФОРС-МАЖОР

ДЕТЕКТИВ

Отношения с мужем натянулись еще сильнее. Ричард, правда, стал вежливым, но Лиза понимала, когда адвокат вежлив, значит что-то варится.

декабрь 2025

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

"Россия такая страна, которая ничего не боится. Простить террористов — это дело бога, моё дело — отправить их к нему. Россия не сердиться, Россия сосредотачивается. Вышли, не имея права, — получите по башке дубиной."

декабрь 2025

ИСТОРИЯ

У Эдди было слабое место-сын, которого он обожал. Эдди скрывал свою связь с мафией. Он хотел чтобы сын был лучше, чем он сам. Эдди мечтал оставить сыну своё доброе имя и личный положительный пример. В какой-то момент Славный Эдди решил искупить все содеянное и рассказать властям об Аль Капоне.

декабрь 2025

ПРОЗА

Дед закончил войну под Берлином и вернулся домой с тремя ранениями, двумя контузиями, орденами Красного Знамени и Славы, кучей медалей и вот этим пистолетом. …Сергей взял пистолет в руку и ощутил его приятную и убийственную тяжесть: снял с предохранителя, передёрнул затвор и, отведя руку в сторону и вниз, нажал на спусковой крючок….

декабрь 2025