СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ,

или Печаль его светла...

Опубликовано 3 Октября 2012 в 06:11 EDT

___________________

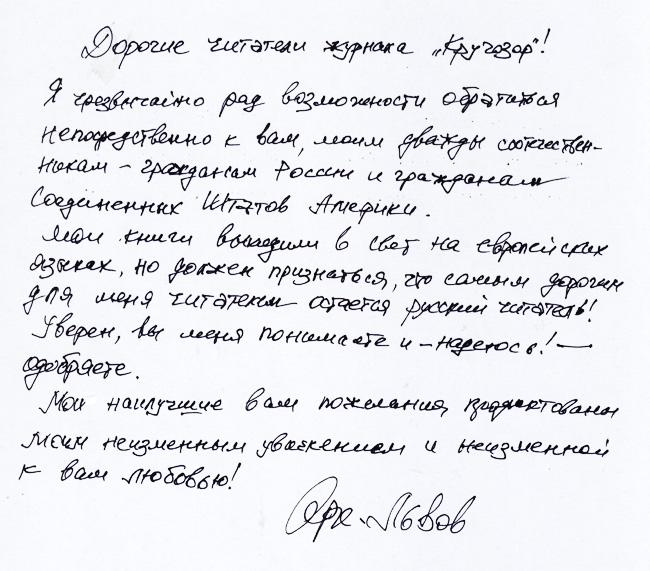

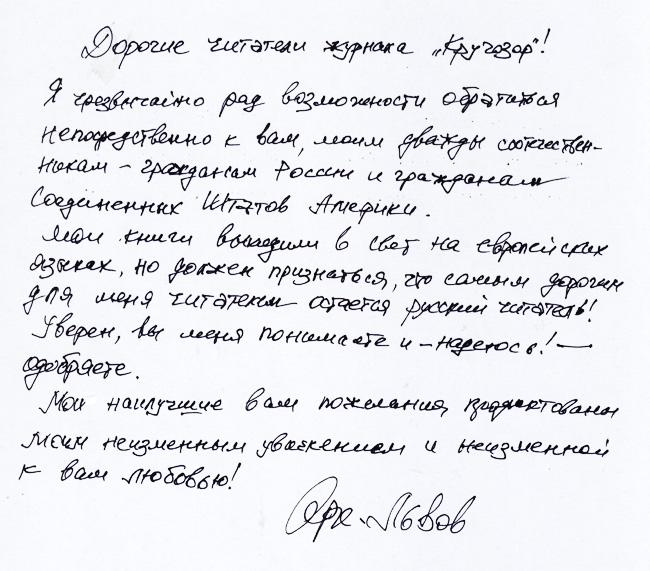

В фотоокне

гость "Кругозора" - писатель Аркадий Львов.

О нашем госте

Аркадий Львов-Бинштейн - известный писатель, который приобрел литературное имя на Украине, в Одессе, но сейчас живет в Америке, куда был изгнан советской политической охранкой в 1976 году. Понять, почему Львов вызвал столь сильное негодование власть имущих сегодня, на фоне неотступной демократизации жизни, свойственной даже постсоветскому пространству, - прямо скажем, трудно. Показать, как и почему это происходило, мы попытались в очерке, который предлагается сегодня вашему вниманию.

Аркадий Львов-Бинштейн - известный писатель, который приобрел литературное имя на Украине, в Одессе, но сейчас живет в Америке, куда был изгнан советской политической охранкой в 1976 году. Понять, почему Львов вызвал столь сильное негодование власть имущих сегодня, на фоне неотступной демократизации жизни, свойственной даже постсоветскому пространству, - прямо скажем, трудно. Показать, как и почему это происходило, мы попытались в очерке, который предлагается сегодня вашему вниманию.

Однако нельзя не заметить, что идеологические противники Львова, который, на самом деле, никогда не вступал в политические дискуссии, ограничиваясь в крайнем случае, историческими штудиями, многое в эволюции его мировоззрения предугадали. Тогда еще не был опубликован роман "Двор", две первые книги которого были написаны в Одессе и томились в столе прозаика; сам он еще не мог предположить, что спустя несколько лет будет активно работать на радиостанции "Свобода", электризуя эфир своей блестящей публицистикой, объединяющей в себе признаки культурологии, историзма и высокой художественности, а они уже видели в нем идеологического врага.

Но он, Аркадий Львов, лишь следовал правде жизни. Вскоре после его отъезда из Одессы за океан это поняли многие серьезные критики и встретили его появление на мировом литературном небосклоне с немалым энтузиазмом.

Интернациональный, бушующий нешуточными страстями "Двор", увидевший свет далеко от Авчинниковского переулка, с которым был в буквальном смысле слова генетически связанным, в значительной степени заселяли евреи, что соответствовало реальности и придавало повествованию библейскую значительность. Недаром К.Симонов, опекавший писателя из Москвы, квалифицировал "Двор" как точный психологический срез всего советского общества в его противоречивом, драматическом развитии. Третья книга "Двора" была выпущена московским издательством "Захаров" сравнительно недавно, и тираж тут же разошелся по рукам.

Сейчас Львов собирает материал для четвертого, заключительного тома тетралогии, где и оборвет сюжет кануном распада СССР, вслед за чем началась другая эпоха, с которой писатель знаком, к своему счастью, лишь номинально, и в которой само понятие "Двора" странным образом утратило всякое значение.

Аркадий Львов - читателям "Кругозора"

- Я, друзья, немолод и не могу даже предположить, сколько мне еще отпущено небом дней, месяцев или лет. Кроме того, после трагической смерти жены я фактически существую в двух измерениях. Постоянно ощущаю ее присутствие рядом. Иногда чувствую, как она берет меня за руку и увлекает за собой. И, знаете, я с трудом удерживаюсь от того, чтобы не последовать ее безмолвному призыву. Однако пока с собой справляюсь и остаюсь здесь. Может быть, еще и потому, что мне нужно закончить "Двор", одно из главных дел моей жизни. Вполне возможно, что я еще напишу десяток-другой рассказов; сделаю что-то на радио, телвидении. Это как получится. Но "Двор" -- мой долг, который я должен отдать, выражаясь цветисто, обществу.

Сейчас я снова в Одессе, моем родном, любимом городе, куда стараюсь приезжать ежегодно. Раньше с женой, Диной; сегодня хожу по улицам сам. Мне одиноко, неуютно. Но у меня есть здесь старые друзья, которые иногда помогают одолеть тоску. Кроме того, я бываю во многих домах, у бывших советских и партийных работников, которые, кто охотно, кто не очень, вспоминают о том, что происходило в годы, составляющие хронологическую основу последней книги романа. Без этих драгоценных свидетельств; деталей, оставшихся в их памяти, я бы со своей задачей, вероятно, не справился.

Одесса очень изменилась. Особенно в последние два года. Только что была на подъеме, начинала напоминать нормальную европейскую столицу, а тут пошла на спад. Оказывается, по-прежнему, все дело в личности. Прежний мэр, Эдуард Гурвиц, был против воли горожан забаллотирован. На его место пришел чуждый городу человек. Однако я все равно тянусь сюда. Возможно, удастся снять здесь на несколько месяцев недорогое жилье. Тогда роман я закончу там, где начал.

Хочу пожелать всего доброго читателям "Кругозора". Я всегда готов отдать на ваш суд, все, что еще успею сделать. Дай вам Бог счастья!

1.

Он совсем не изменился за эти годы. Ну, может быть, чуточку. Еле заметно ссутулился и слегка загребает ногами, но лишь в те минуты, когда не на виду, когда не нужно держать осанку, что случается в его жизни крайне редко. Он, как двадцать и тридцать лет назад, просто не способен оставаться наедине с собой. Ему постоянно нужны слушатели и чем их больше, тем он моложе.

Просто непонятно, когда этот человек пишет; когда успевает симпровизировать сотни страниц сложнейшего, энергичного, густо замешанного текста, которые, ежели кому-нибудь хватило бы ума все, им написанное, издать, составили бы, вдобавок к его шеститомнику, еще с десяток книжек, невероятно любопытных, способных своим сквозным интеллектуальным сюжетом взять в плен, откуда невозможно сбежать, всякого готового к душевному труду читателя.

О, тут было бы над чем поразмышлять серьезным историку, психологу, литературоведу, да и собратьям-прозаикам, весьма ревниво относящимся к чужим писаниям! Но, увы, этими неизданными письменами -- бессчетными тетрадками оборвавшихся на полуслове эссе, бегло исписанными листочками начатых и брошенных до поры до времени очерков; сценариями радийных и телепрограмм, которые раз-другой сотрясли эфир, да сгинули без следа, -- битком набиты ящики и шкафы в американском доме писателя. Точно так же до вынужденной его эмиграции была завалена рукописями, которым не судилось увидеть свет в СССР, одесская квартирка Бинштейнов, в доме Котляревского, в самом начале Авчинниковского переулка.

Тогда Аркадий Львов (урожденный, как вы, надеюсь, поняли, Бинштейн) числился в списках зловредных сионистов, и, с точки зрения бдительных органов, пекущихся о сохранении чистоты умонастроений в обществе, даже предводительствовал в этом вредном, подлежащем искоренению племени. Соответственно, о том, чтобы активно публиковаться или, того больше, вступить в ударное одесское подразделение союза советских писателей, и речи быть не могло. Когда он в 1986-ом покидал страну, таможенник, исполненный классовой ненависти к еврею, клеветнику и вероотступнику, с наслаждением вывернул на истоптанный пол содержимое громадного чемодана, специально приобретенного для перевозки архива. Плотно спрессованная для экономии места стопа бумаги, исписанные вручную и машинописные листочки веером разлетелась по всему присутствию. Негодяй ничуть не смутился, когда другой дежурный по границе сказал ему тихо: "Что же ты делаешь, а? Это же мозги человеческие!" Тот отмахнулся и, злорадно ухмыляясь, наблюдал за тем, как Аркадий Бинштейн, скрывающийся под трусливым псевдонимом "Львов", потный и красный от натуги и унижения, корячился на четвереньках, лихорадочно подбирая плоды своего многолетнего писательского послушания.

Спустя годы, когда мир уже необратимо изменился, Аркадий Львов, впервые собравшийся навестить Одессу с американским паспортом в кармане, незримую черту, которая однажды неодолимой преградой пролегла между ним и его родным домом, пересекал с теми же тревогой и стесненным сердцем, почти не веря в то, что, все-таки, этого дождался. Позже он приезжал на родину почти ежегодно, наверное, раз тридцать. Но всякий раз самым мучительным для него было соприкосновение с таможней, пусть даже не похожей теперь на прежнюю, состоявшую, казалось, из одних мутантов.

2.

Все это было в той, давней жизни, о которой Львов не может, да и не хочет забыть. Оттого-то снова и снова возвращается к ней в своих интервью, которые в этом смысле схожи между собою, как близнецы. Он не в силах справиться с терпкой неотвязностью одесского прошлого, сделавшего его тем, что он есть; прошлого, генетическое родство с которым проступает в каждом из его произведений - от первых, прохваченных солнцем и солью сборников коротких рассказов до замечательных опытов в области ненаучной фантастики; от переведенного на несколько европейских языков фундаментального романа "Двор" до парадоксального, мало похожего на традиционное литературоведение сборника психологических штудий об истоках мировосприятия великих поэтов ушедшей эпохи; от блестящего, детективного исследования фривольной поэмы "Лука Мудищев", с целью установления ее авторства, до нервической, противоречивой, злой и, одновременно, полной тайного восхищения апологии Иосифа Бродского под драчливым названием "Александрийский многочлен". Диапазон, не так ли!?

Экзюпери произнес однажды (не претендую на точность цитирования), что, не летай он, а трудись, скажем, в шахте, все равно сумел бы извлечь из ее глубин назидательный урок человечеству; нашел бы, как пробиться к сердцам людей, отучившихся видеть и слышать своих ближних; отвечать за тех, кого приручили. Это, пожалуй, сказано и об Аркадии Львове, который, не воспаряя в бесплотные эмпиреи, но в собственном дворе, можно сказать, у себя под носом, нашел, разглядел - яркие, наособицу, характеры; поучительные примеры, типические ситуации, юмористические и трагедийные события; живые, неблекнущие от времени цвета, чтобы дать полифоническую, многоликую картину нашего дерганного житья-бытья, с давних, суровых и в некотором роде романтических довоенных лет до обманчивой хрущевской оттепели, в параметрах полноценной, достойной включения в школьные учебники, классической эпопеи.

3.

Когда я познакомился с ним, о "Дворе" среди одесситов ходили только слухи, которые он сам же и распространял, ибо не мог молчать о своих литературных затеях. Львова всегда изводило нестерпимое желание "наговорить" для начала любой из сюжетов, которые десятками распирали его бедную голову, потому что, пребывая в зашифрованном, ему самому не вполне доступном виде, они просились наружу; донимали, будто кашель астматика; лишали покоя, сил, сна. Но как только ему становилось относительно ясным, о чем он будет на сей раз писать; с той минуты, когда смутное предощущение вещи принимало форму более или менее отчетливо проступающей сквозь туман истории; появлялась в воображении тоненькая ниточка карпризной фабулы, он замолкал и лишь многозначительными намеками давал понять, что дело сдвинулось с мертвой точки. Однако, одержимый другими идеями, продолжал говорить, говорить, говорить. И слушать его было безумно интересно.

Как сейчас, вижу Аркадия Львова той, давней поры спускающимся из своего, пролегающего на некотором возвышении переулка вниз, на Пушкинскую, где в двух громадных, монументальных зданиях столпились редакции основных городских газет; а затем, после шумного посещения некоторых из них, свободно и неторопливо шествующим по усаженной роскошными платанами улице в сторону Николаевского бульвара и назад, туда и обратно, туда и обратно, -- в окружении бестолково роящейся, гомонливой группки людей. Их сегодня могли бы назвать поклонниками, рыбками-лоцманами писателя, как-нибудь еще, а тогда они считались, хоть сами, быть может, не сочинили еще ни полстрочки, собратьями по перу, единомышленниками и друзьями. И никому из них в голову не приходило, что на письменном столе Львова дозревает роман, который поднимет его на недосягаемую для большинства из живущих прозаиков высоту.

На середине дороги к бульвару размещалось и ненавидимое Львовым издательство "Маяк", где к нему, будто предвидя последующие перипетии его неспокойной судьбы, относились с редкой настороженностью, почти как к идейному врагу. Тем более, что он таскал туда вещи, где отсутствовал привычный, общественно активный социальный герой, и, стало быть, топтался на обочине столбовой дороги литературы страны советов. Если кто-нибудь помнит, что это тогда означало, поймет, сколько воли и мужества понадобилось Володе Зинченко, субтильному, негромкому, страдающему какой-то неизлечимой болезнью, из-за которой верхнее веко на одном из его глаз раздулось и заслонило мир, стать любимым одесским литредактором Львова, настолько близким ему по духу, что не упомянуть здесь о нем невозможно.

А в квартале от издательства, в буфете интуристовской гостиницы "Красная" (бывший "Бристоль"), что в двух шагах от музея Западного и восточного искусства с его многолюдными передвижными выставками, подавали отличный кофе и неплохой коньячок, в связи с чем там постоянно толклись, перемывали всем, кого знали, кости; делились гениальными планами и остро завидовали чужим, многочисленные литераторы и художники, хорошие и плохие, которыми в те годы Одесса была битком набита. Потом большинство из них поразъезжалось, кто куда. Львов, как уже было сказано, подался в Нью-Йорк.

4.

Впрочем, до этого пока далеко. Вот он величественно, приостанавливаясь через каждый десяток шагов, дефилирует по улице и громко, со своей рыжеголовой высоты, рассуждает о вечном. (Кстати его, увенчанного светлой, волнистой шевелюрой, сплошь и рядом почему-то воспринимали рыжим. И это -- одно из множества заблуждений, которые сопровождали его всегда и повсюду). Рядом движется на кривоватых ногах невысокий, крепко сколоченный чрезвычайно уверенный в себе и совсем неглупый редактор популярной "молодежки". Переживая приступ редкой для себя откровенности, спутник Львова делится с ним недавно обретенным тайным знанием. "Я понял, -- говорит он со значением, -- как нужно в наше скверное время себя вести, чтоб уцелеть при любых обстоятельствах. Вспомни, Аркаша, Дизраэли! Ты обязан всегда сохранять невозмутимость. На твоем лице не должно быть и следа мысли, которая тебя сейчас тревожит…" "Это хорошо, -- прерывает его Львов высоким, слегка в нос голосом и, не меняя частоты тона, продолжает, -- но мысль нетрудно спрятать, если она одна. А что же делать, когда их много?!" Они продолжают, как ни в чем не бывало, двигаться в том же направлении, и даже оживленно беседуют, но уже ясно, как божий день, что Львова в этой газете публиковать в ближайшее время не будут.

Его вообще не любили и не хотели печатать в глухой одесской провинции нигде. Отчего? Слишком резко он реагировал на местных графоманов; "доставал" их на всех углах едкими устными фельетонами, со снайперской точностью пародируя не только манеру, но даже голоса жертв своей убийственной иронии. Слишком задиристым, до безрассудства, до самоотречения, был этот высоченный, голубоглазый еврей, безудержно самонадеянный, чересчур, до неприличия, образованный и не желавший скрывать этого за вежливой, компромиссной улыбочкой; слишком, с точки зрения добропорядочных редакторов и большинства коллег по писательскому цеху, нахального, чтобы их не донимало нестерпимое желание при любом удобном случае ставить выскочку на место. А поводов хватало -- он постоянно лез в чужие дела.

Сами судите. Корябаешь себе что-то, зарабатывая на пропитание, и корябай, ради Бога! Но кто велел тебе на презентации исторического романа "Хаджибей", замечательной, правильной книги уважаемого литератора Трусова поднимать грандиозный скандал, доказывая с антипатриотическим упорством, что Суворов никакого отношения к основанию Одессы не имел и на Карантинном молу лопатой никогда не орудовал. Кто заставил тебя, принижая роль русского полководца, подавлявшего, по твоему мнению, именно в указанный в романе час, восстание Костюшко, преувеличивать роль пришлых французишек, и без которых мы бы прекрасно справились с поставленной ея величеством задачкой?

В общем, с того дня, когда Львов выступил против обслуживающего власть придворного борзописца; вслед за связанным с этой колизией вызовом в КГБ, где происшедшее сочли необходимым трактовать как попытку антисоветской провокации, за Львовым прочно закрепился статус главы сионистского подполья с центром в Варшаве. Тогда же была выдвинута идея -- памятник Ришелье снести, а на его месте установить фигуру фельмаршала с лопатой наперевес.

Следствие по делу Аркадия Львова закончилось захлебнулось в связи с отсутствием состава преступления (к этому мы еще вернемся), и одесского Дюка удалось, соответственно, защитить. Правда, не с помощью Катаева или Утесова, как о том ходили пересуды, но благодаря поддержке Константина Симонова, который, благоволя ко Львову, сперва посоветовал тому искать поддержки в научных кругах, а затем поспособствовал и появлению письма, изничтожавшего фальсификаторов истории, в газете "Неделя", приложении к "Известиям". Наградой для Львова стала микроскопическая, набранная мельчайшим шрифтом информация, в одном из органов местной партийной печати - областном "Знамени коммунизма": "В комитете по геодезии и картографии Союза ССР. Памятник Ришелье охраняется законом".

Таким образом, обиды знаменитому французу в Одессе не нанесли. Однако фигура Суворова, опирающегося на лопату, стараниями одного из одесситов, которому очень хотелось заслужить упоминания о себе в биографии любимого города, в конце концов, была вылеплена, отлита в художественном бетоне и до сих пор стоит в начале Дерибасовской, спиной к Деволановскому (от французов здесь никуда не деться) спуску. Он невелик в размерах, этот одесский Суворов, ростом с хорошо упитанного школьника, и к нему водят туристов, которым это пункт маршрута особенно любезен тем, что в непосредственной близости от изваяния, в маленьком уличном ресторанчике подают замечательные пироги со шпинатом. Но это так, к слову…

5.

Раз уж имя Симонова было произнесено, нельзя не вспомнить и об апокрифе, долгое время обсуждавшимся завистливой писательской Одессой. Дескать, первая книжка Львова "Крах патента", выпущенная местным издательством (тем самым, ненавидимым), появилась на свет тоже благодаря стараниям влиятельного московского покровителя, Героя социалистического труда, Лауреата Ленинской, множества Сталинских премий и прочая, и прочая, и прочая. Вроде бы, кто-то из ассимилировавшихся в столице одесситов представил молодого писателя Константину Михайловичу. Тот же просмотрел, якобы, львовскую рукопись, сделал незначительные правки и начертал на титульном листе короткую фразу - "Читал и правил Симонов". Когда Львов, рассыпаясь в благодарностях, что, честно говоря, мало на него, никогда ни перед кем не лебезившего, похоже, сказал Симонову: "Спасибо, сейчас перепечатаю и - в издательство", тот посмотрел на него, как на сумасшедшего, и отрезал: "Ничего не трогайте, так и сдавайте, с моими правками!" Тут-то Львов и смекнул, что к чему. А в издательстве взяли на карул!

На самом же деле к "Краху патента" Симонов никакого отношения не имел. Львов начал таскать свои рукописи в издательство в 1954-м году. А первую книгу сподобился увидеть напечатнной лишь в 1966-ом. Для настырного еврея постоянно не хватало бумаги. И "Крах патента" он продавливал в издательстве сам. Точно так же, его личными хлопотами, появилась на свет маленькая книжка психологичекой (самое точное определение жанра сборника) фантастики, изданная не кем-нибудь, а самой "Молодой гвардией" и до сих пор являющаяся предметом особой гордости Львова. А вот третий сборник, вышедший в издательстве "Советский писатель" под названием "Большое солнце Одессы", был действительно поддержан Симоновым. Но тому предшествовал приступ жесточайшей депрессии, поразившей Львова, плохо, в сравнении с широтой и качеством его дарования, востребованного издателями; безуспешно пытающегося пробиться к всесоюзной аудитории (в те годы о книжном рынке и слыхом не слыхивали); приступ, подтолкнувший его как-то раз чуть ли не к суициду, что часто случалось в Москве с провинциалами, питавшимися уличными пирожками в районе Белорусского вокзала.

Вот тут-то и начинается сказочка, которую, если бы дело происходило зимой, можно было бы, с полным правом назвать рождественской. Львов, бесцельно блуждая в указанном выше районе, каким-то, самому ему неведомым образом очутился возле редакции всесильной газеты ЦК КПСС. Черт знает, что подтолкнуло его к очевидно безрассудному шагу, но он, несмотря на позднее время - а стукнуло уже, извините, 24.00 -- поднялся по ступенькам к одной из парадных дверей "Правды", цитадели партийной журналистики, и решительно отворил ее.

Дальнейшее вам покажется, скорее всего, очередной легендой о Львове. И все же, что было, то было. Спасительные чудеса в жизни Аркадия Львова, иногда, как ни странно, случались, и он за это безмерно благодарен небу. Вот и в ту ночь охрана не прогнала его взашей, что было бы вполне логичным, а вызвонила дежурного редактора одного из отделов газеты, в которой не знали сна. Им оказался, опять-таки, на счастье, не второстепенный клерк, а Юрий Борисович Лукин, литературный критик, сценарист; редактор книг М. Шолохова, А. Фадеева, А. Макаренко, В. Катаева, что дает, наверное, достаточно отчетливое представление о его личностном уровне и возможностях. О том, что подвигло Лукина на жест доброй воли, остается только догадываться. Возможно, сработала безошибочная интуиция. Как бы то ни было, он пригласил нелепого ночного посетителя в свой кабинет, где и произошел важный разговор, в результате которого для маленького рассказа Аркадия Львова - "Гудки" -- нашлось место в заглавной газете страны.

С одной стороны, это легко объяснить, ибо сюжет касался факта смерти Ленина, вернее, неувядающей памяти о его уходе. Не забывайте, год-то стоял на дворе 1967-ой! С другой же, если бы шесть страничек львовского опуса сводились только к этому, вряд ли мудрый Лукин заинтересовался бы ночным визитером. Но это была настоящая, свежая, нежная проза. Она основывалась на тончайшем понимании мировосприятия мальчугана, который, кто таков Ленин, скорее всего, точно не знал, но был охвачен необъяснимой грустью. Эта проза была приморожена, как руки мечтательного мальчугана, январской стужей, которая в приморском городе, с его пропитанной влагой атмосферой, совершенно невыносима; от нее тянуло тонким, тревожным духом мандариновых корок, усеивавших Одессу, куда оранжевые россыпи везли зимою пароходы из волшебной Грузии; ее возвышало органное звучание траурных гудков, сотрясавших тело мальчугана восторгом, смешанным со слезами; в нее лейтмотивом вплетался знакомый ему низкий звук гудка соседней фабрики, придававший звуковой партитуре окружающего упорядоченность и внутреннюю гармонию. Слов таких мальчишка, конечно, не знал. И объяснить, что с ним происходит, не смог бы. Он просто замерз, и ему хотелось плакать. И он очень жалел, не отдавая себе отчета в том, за что и почему, человека, ушедшего от нас тринадцать лет назад.

С этого рассказа, а затем восьмисотстраничной рукописи, откуда были впоследствие отобраны всего лишь четырнадцать небольших рассказов, и началось знакомство Львова с Константином Симоновым, которому рассказал о талантливом одессите Борис Лукин. Симонов и рекомендовал Львова "Совпису".

6.

"Большое солнце Одессы" сыграло в жизни молодого прозаика чрезвычайно важную роль. Его начали воспринимать как наиболее органичного продолжателя традиций южно-русской литературной школы. Впрочем, спрашивать Львова о том, что это за школа и существовала ли она вообще, абсолютно бессмысленно. Вероятнее всего, ему это и самому неизвестно. По крайней мере, на уровне завершенных дефиниций. Да, Бабель! Безусловно, Багрицкий! А дальше - дальше сам черт ногу сломит. Ясно одно -- у тех, кто начинал в Одессе, в чьих творческих биографиях сделанное здесь, на территории южного форпоста Российской империи, не растворилось бесследно; проявляет себя время от времени певучим интонационным строем, внезапным всплеском чистых красок, высоким уровнем исповедальности, на редкость привлекательной космполитичностью; уютной, бытовой веротерпимостью, -- у этих литераторов все перечисленное (а список наш далеко не исчерпан) выступает набором видовых признаков, которые и делают их, при всех индивидуальных отличиях, родственными душами.

Но самым важным для себя и упомянутой "литературной школы", ежели она, все-таки, не эфемерна (об этом и сейчас то и дело затеваются оживленные споры), Львов полагает особое ощущение общности, близкого родства со всем на свете; "средиземноморскую ментальность", если свести загадочную материю к сжатой формуле; постоянное ощущение распахнутости вселенной, начинающейся здесь, на расстоянии вытянутой руки, и длящейся бесконечно за морским горизонтом, на который часами, до слез, до радужных кругов в глазах, пялился с крыши своего дома, стараясь узреть Константинополь, каждый настоящий одесский пацан. И Львов тоже. Со своей крыши в Авчинниковском переулке.

О чем только с упоением ни рассказывал, ни рассуждал он в пространных, экзотических воспоминаниях об Одессе своего детства. О Старом базаре, где над книжным развалом священнодействовал пожилой перс, нахваливавший умного, не по годам, читателя-шестилетку; о торговцах сладостями с тележками на шарикоподшипниках, гортанно выкрикивающих заговорщицкую фразу: "Хочешь быть молодец, покупай леденец!"; о пригородной Понятовке, где жила его тетка, и одна сторона улицы была уставлена добротными немецкими домами, а другая, там коротали свой век евреи, -- домишками пожиже; о своей родовой линии из Регенсбурга, откуда вышли его предки, для которых был современником сходивший с ума на "саранче" Пушкин (они по приглашению Екатерины Второй перекочевали в Причерноморье вместе с немецкими ремесленниками и торговцами); о том, каким здоровяком был его дед Соломон Югер, выходец из Австро-Венгрии, протянувший в оптимистическом состоянии духа под сотню лет; о другом патриархе своего древнего семейства -- Аароне Моисее Бенцеви Герш Львове, который был даяном, религиозным судьей, тяготеющим к занятиям литературой (быть может, этим объясняется не только псевдоним, но и дарования нашего героя?); о поразительно согласном сосуществовании в Одессе, по меньшей мере, четырех наречий - русского, украинского, еврейского, французского; о национальном составе здешних мест, который лучше, чем в любой переписи, отражался в экзотических названиях улиц - Греческая, Арнаутская, Еврейская, Болгарская… Но какой бы темы ни касались его многослойные словесные пассажи, они всегда служили доказательству факта, цитирую Львова, "многомерности и общности мира, открывающегося в сторону Черного моря; его национальной дифференциации и, вместе с тем, слияния в единое целое".

Каким образом сей тезис трансформировался в творчестве писателя в глубокое постижение психологии людей этого мира, замкнутых условиями жизни в границах обычного одесского двора; где нашел он нужные, скупые и точные выразительные средства, чтобы живописать дни и ночи Ионы Дегтяря ("в каждом дворе должен быть маленький Сталин" -- А.Львов), мадам Малой, Дины Варгафтик, Степы Хомицкого, Ефима Граника, Оли Чеперухи, доктора Ланда, других обитателей, вроде бы, ничтожного сколка вселенной, как подобия Ноева ковчега, в нескольких словах не объяснить. Симонов, тот размах замысла Львова почувствовал сразу и колебаниям писателя, который все не мог решить, как назвать роман ("Мой двор", "Наш Двор"), положил конец, по свидетельству последнего, восклицанием: "Просто "Двор" -- огромный, как сама Империя!" Здесь поле непаханное для критики, которая обязательно за этот труд возьмется, как только будет завершена последняя, четвертая книга тетралогии, две из которых наши читатели увидели лишь много лет спустя, а третью, вышешую в Москве, и вовсе недавно. И вот, что любопытно. "Двор" свой Львов рассмотрел, наверняка, с той же крыши дома, откуда мальчишкой безнадежно пытался углядеть в морском мареве минареты далекого Константинополя. Такой вот забавный парадокс.

7.

Главная книга всей жизни Арадия Львова, была не только начата, но уже частично написана; уже проступали контуры всего эпоса, который требовал многолетней кропотливой работы, когда перед писателем со всей определенностью встал вопрос: как быть дальше? Конечно, одной из основных причин пристального к нему внимания со стороны КГБ была, я думаю, не его проза. О готовых главах романа, сущестовавшего лишь в рукописном варианте, там, вероятнее всего, не знали, а если о чем-то и догадывались, то, должно быть, предполагалли, что рукопись по содержанию своему мало отличается от уже известных рассказов Львова. А в них, кроме упрямого нежелания следовать стрежневым курсом советской литературы, что само по себе, разумеется, плохо, особых угроз, узаконенному порядку вещей не наблюдалось. И тома "Двора" в из завершенном виде, и другие книги, которые могли бы чекистов возбудить, появились на свет куда позже. Бесила их "неприличная" гражданская позиция Львова, его непрестанные столкновения с перелицовщиками реального прошлого в угоду советскому мифу; зубодробительные поединки (в разнообразных собраниях и центральной прессе) с лояльными власти писаками, которые, пренебрегая достоверными источниками сведений о былом, руководствовались в своих квазиисторических "творениях" банальными и прямолинейными партийными установками. Пример тому - уже упоминавшаяся ранее дискуссия по поводу бездарного романа "Хаджибей".

Слушки о связях Львова с неким сионистким центром в Польше под красноречивым названием "Клуб Бабеля", как вам уже известно, не подтвердились. Здесь профессиональные стукачи, руководители одесского отделения союза писателей СССР Усыченко и Трусов с Лясковским, будь земля им всем, неразумным, пухом, дали по глупости маху. Они слышали, что Львов встречался в Варшаве с тамошними литераторами в писательском клубе, который располагался на улице Бабилон, ну и, сочиняя донос, попали пальцем в небо. Им следовало бы знать, что насторожившее их иностранное словцо переводится как "Вавилон", и, значит, к Бабелю и сионизму отношения не имеет. В общем, плохо обученные грамоте ребята попали пальцем в небо. Так и возникло виртуальное сионистское подполье.

Над всем этим можно было бы посмеяться, да и забыть, но вокруг Львова постепенно сгущались тучи. Еще летом 1970 года начальник Одесского КГБ генерал-майор Куварзин, когда закрывал его дело как совершенно бесперспективное, тем не менее, демонстрируя высшую степень возможного в его положении дружелюбия, предупредил: "Смотрите, как бы вам тут не застрять!". Затем, весной 1973-го, председатель Президиума Верховного Совета УССР Грушецкий, обратившись, на первый взгляд, ни с того, ни с сего к давно забытому казусу, раздраженно и во всеуслышание произнес: "А небезызвестный Аркадий Львов, как горохом об стенку, продолжает свое!" Расшифровки не последовало. Но все равно это был недобрый знак. По-видимому, злейшие друзья писателя не унимались. С рекомендациями К. Симонова, В. Катаева и Б. Полевого он был принят в Москве в союз писателей СССР, но одесская организация того же союза в своих рядах его видеть все равно не пожелала. Печатать Львова перестали окончательно. А к 1976 году все его книги изъяли из библиотек. Добивать людей у нас умели отменно. Так неугодных выдавливали из страны.

Тут нельзя не вспомнить, что для Львова пристальное отношение органов к его персоне было не впервой. Его уже исключали из университета. Выгнали с третьего курса - то ли за ревизию учения товарища Сталина о народе-герое, ибо заносчивому студяге пришло в голову оспаривать этот тезис, опираясь на слова Анатоля Франса, утверждавшего, что народы героями не бывают, ибо это -- стезя конкретных людей; то ли за уважительные высказывания в адрес прекрасного университетского педагога Артура Генриховича Гаталова-Готлиба, бывшего гласного Ялтинской городской думы и директора гимназии, где некогда набирались ума великие князья. "Гебня" квалифицировала старого наставника молодежи как "сторонника "реакции", из "карьеристских побуждений и хитрости" ставшего на сторону советской власти", и с мнением Львова согласна не была. Хорошо еще, что дерзкого вольнодумца тогда не упекли на нары, как поступили в 1951 году с группой студентов юрфака. Словом, поступил Львов в университет в 1943 году, а одесский диплом - после исключения пришлось тайком поучиться в Черновцах - получил лишь в 1951-ом. В общем, к тому, что с ним происходило позже, он был неплохо подготовленным, хотя не дай Боже никому из добрых людей такой закалки.

8.

Вряд ли стоит сейчас перебирать все, что пришлось пережить быстро совершенствующему свое мастерство писателю в течение нескольких лет. Он довольно успешно учительствовал на Западной Украине, но в Одессе, куда вернулся в начале пятидесятых, все пошло наперекосяк. Человеку сомнительных взглядов на историческую науку излагать ее тонкости детям, с их хрупкой, незащищенной психикой, строго-настрого запретили. Допущен Львов был лишь к преподаванию столярного дела, с которым, все знали, он, одно время обучавшийся и в политехникуме, был накоротке. Странно, но, шаркая рубанком; показывая мальчишкам, как сделать простенький табурет или столик, он, подобно Кола Брюньону, воспарял в философские эмпиреи, что помогало ему справляться со все нарастающим отчаянием. Удалось не спятить и благодаря многочасовым заплывам, на которые Львов отваживался с какой-то античной уверенностью в том, что выгребет, уцелеет назло усталости в одеревенелых мышцах и наговорам всяких сволочей. В последние годы перед эмиграцией он все больше времени проводил в Москве, где видел участие и заботу о себе, но к лету все того же, глухого, безнадежного 1976-го пришел к мысли, что, как это ни драматично выглядит, здесь, дома, ему больше нечего делать.

Эмиграция есть эмиграция. У каждого -- своя и, одновременно, для всех одинаковая. Аркадий Львов пережил на обычном для всех "отъезжантов" пути (Австрия-Италия-США) то же, что остальные. Правда, ему снова повезло. И даже трижды. Во-первых, его сразу приметила и поддержала Ирина Александровна Альберти-Иловайская, один из руководителей Толстовского фонда, - поселила в комфортной квартире, часто публиковала в "Русской мысли" и неплохо платила. Во-вторых, месяца не прошло, как он начал печататься в "Новом русском слове", у высоко его ценившего, совершенно замечательного редактора Якова Моисеевича Цвибаха, всем известного под псевдонимом Андрей Седых. В-третьих, переезд в Америку ознаменовала важнейшая для Аркадия Львова встреча с его кумиром, фантастом из фантастов Айзеком Азимовым, которому молодой иммигрант, всеми правдами и неправдами прознавший телефон великого писателя, позвонил, и был приглашен на всеамериканскую конференцию литераторов, сочиняющих книги о будущем человечества. Львов был одним из трех с половиной сотен приглашенных. В это избранное общество его ввел, тепло и заботливо, сам Азимов. Не посчастливилось ему только в самом начале американской жизни, с мафиози Евсеем Агроном, который, заинтересовашись несуразным и талантливым молодым человеком, как-то раз посулил ему спонсорскую, как сейчас говорят, помощь в 40 тысяч долларов в год. Но совершить доброго поступка не успел - вскоре его пристрелили.

Все, если не считать смерти спонсора, шло, казалось бы, вполне терпимо, хотя через полгода, когда иссякли первые, адресованные приезжим эмоции, пришлось заняться своей персоной самостоятельно. Года два материальное положение Львова было весьма затруднительным. Как вспоминает он сам, если предстояло пройти по городу не более двадцати кварталов, то, конечно же, о метро следовало забыть. Тем не менее, Львова это не угнетало. Он торопился. Ему не терпелось как можно скорее стать на ноги. И он знал, что это обязательно вот-вот произойдет. Ведь оказался он в Нью-Йорке 21 октября, а уже 30 ноября начал работать на радиостанции "Свобода", в русской и украинской редакциях вместе, так как прекрасно знал оба языка. Затем наступил черед английского, которым Львов овладел настолько, что почувствовал себя среди американцев, если и не вполне своим, то уж точно не глухонемым.

За долгие годы сотрудничества с радиостанцией он, ведя два интереснейших, глубоких проекта; пахал, как каторжник на галерах; выпустил 8 тысяч программ, составивших 20 тысяч страниц убористого текста. История религий, современные проблемы, общественные движения, литература, искусство - Львова занимало абсолютно все, что могло заинтересовать быстро растущую аудиторию. Высокий, резкий его тембр запоминался надолго. Передач ждали. А когда пришло время, и он начал читать на радио свой "Двор" (к этому часу вторая книга романа была дописана); читать так, как умеет делать только он, неповторимо интонируя, раскладывая многосложную партитуру на разные голоса; принимаясь вдруг петь, ибо одесский дворовой фольклор тех лет немыслим без песенок, в том числе скабрезных; пускаясь, когда подмывает, впляс (естественно, в воображении зачарованных слушателей). Короче говоря, Львов и на весьма богатой неординарными личностями "Свободе" был особым, непревзойденным явлением.

При этом, не забывайте, помимо работы на радио и реализации ряда новых литературных затей, ему предстояло дописать и окончательно отредактировать все тот же "Двор", часть которого он вывез в микрофильмах, спрятанных в деревянных спинках сапожных щеток, а другую доставил в Америку иным путем Владимир Войнович. Приходилось трудиться сутками напролет. Но Аркадий Львов на то никому не жаловался. Наконец был опубликован его знаковый роман. Его издали с помощью Виктора Некрасова в 1979 году, в Париже, на французском языке. На русском же "Двор" увидел свет только через два года, в Мюнхене. И Львов был счастлив. Справедливости ради отметим -- он не был в Америке одинок. В судьбе его принимали участие и тот же Айзек Азимов, и хороший прозаик Джоэль Кармайкл; немалого стоила и помощь Джима Биллингтона, директора международного Вильсоновского центра, где наш земляк получил место благодаря парижскому изданию. Последний позднее стал директором библиотеки Конгресса, где Львов работал много и плодотворно. Именно Джим произнес фразу, которую тот запомнил крепко-накрепко, как напутствие. "Аркадий! -- сказал он. -- Одесса это не город, Одесса - страна".

9.

О том, что делал, как жил Аркадий Львов в Нью-Йорке, если не пренебрегать важными подробностями, можно было бы написать целую повесть. Там он однажды разбогател, купил здоровенный дом, а потом разорился и перекочевал на съемную квартиру. Американцами стали его весьма успешные и талантливые сыновья, которым, слава Богу, не пришлось ради достижения своих жизненных целей (они тоже гуманитарии) годами биться головами об стенку, как выпало их отцу. Здесь он в третий раз женился. И, в конце концов, счастливо. Здесь пережил страшное горе, потерял любимую жену.

Когда-нибудь, вероятно, будут выпущены серьезные критические труды о его творчестве, ибо написал он чрезвычайно много, работал в самых разных жанрах; всегда сильно, свежо, оригинально, и продолжает, несмотря на преклонный возраст, писать. После выхода в Москве, в издательстве "Захаров", третьего тома "Двора", взялся за последний, четвертый, материалы для которого снова собирает в Одессе…

Тут самое время упомянуть об одной, чрезвычайно характерной для Львова подробности. На вопрос, что дает ему силы трудиться, что держит его до сих пор на плаву, он еще недавно загадочно отвечал: "Реб Шмуль". И не шутил. На его письменном столе долго жила собачонка жены, маленький, волосатый йоркширский терьер. Никто не помнил, каким именем кобелек был наречен при рождении, но обращались к нему весьма уважительно, в полном соответствии с независимым характером этого пса, именно так -- реб Шмуль. Кобель, величиной с теплые домашние тапочки, ни на чьи заигрывания не отзывался. Серьезно относился только ко Львову, который, находя в исполненном надмирного покоя облике пса черты древнеэфиопского долготерпения, а в психике его нечто человеческое, сулящее полное и редкое среди двуногих прямоходящих умение понимать и прощать, звал его нежно Эфиёбиком, выгуливал, кормил собственноручно отваренной курятиной и полагал несправедливой выходкой судьбы тот факт, что пес этот не умел говорить. Теперь Эфиёбика рядом с ним больше нет. Не стало жены, и ее дети забрали пса, очень усложнив этим существование Львова.

Слишком самонадеянной была бы попытка в одном очерке рссказать о нем все. Но, хоть и пора закругляться, об одном из выдающихся творений Львова просто нельзя промолчать. Речь идет об уже вскользь упомянутых здесь психологических портретах выдающихся его предшественников - "Желтое и черное", "Утоление печалью" и "Родословная", равных, мне кажется, по значению близящейся к завершению тетралогии. Готов утверждать, при гигантском разнообразии работ, исследующих творчество и личности О. Мандельштама, Б. Пастернака, И.Бабеля, Э.Багрицкого, В.Катаева, И.Уткина, В. Инбер, М. Светлова, И.Эренбурга и других, чьих имен перечислять здесь не буду, то, что извлек из их литературного наследия Аркадий Львов, абсолютно уникально. Если бы этих небольших книжек на свет не появилось, мы знали бы о поразительных мастерах отчественной литературы неизмеримо меньше. Да что там, мы не заметили бы в них, быть может, самого важного; не поняли бы, отчего их стихи и проза так пронзительны, так будоражат душу; не увидели бы как, каким путем шли гении-интуитивисты в поисках "глины, из которой слеплены люди". Дерзко, не страшась нападок юдофобов, Львов проник в самую суть внутренних противоречий, которыми терзались эти люди. Безжалостно, но, вместе с тем, сочувственно; проникаясь глубокой, сострадательной печалью, он продемонстрировал, как в их судьбах высокое, генетически обсуловленное поэтическое предназначение оскорбительно грубо коррелировалось социальными обстоятельствами существования; наглой, агрессивной идеологией, противопоказанной для художника, губительной для искусства. Он помог нам разглядеть признаки их философского, "талмудического" мировосприятия, благодаря которому и появились на свет бесспорные для всех шедевры поэтического (не исключая прозы) творчества.

А удалось все это сделать Львову оттого, что он и сам таков. В этом блестящем космополите, пишущем на русском языке всегда, с самых ранних, безотчетных лет, было живо и сохраняется до сих пор ощущение сущностного, я бы сказал, "билейского" родства со своим богоизбранным народом. Феномен "еврейства" как наднационального, не сводящегося к языковой принадлежности, свойства выступает в его понимании ферментом одаренности. Осознание этого, почти автоматически проявляющегося качества своих литературных озарений, как огня опасались - и небезосновательно -- те великие предтечи Львова, портреты которых он любовно, широко и щедро написал, и, тем не менее, остались в лучших своих вещах гениальными евреями, сочиняющими по-русски. Это отчетливо проступало и у Львова, во всем - от радийной публицистики до исторических очерков; от первых лирических рассказов до масштабного "Двора", от размышлений об истоках тчорчества Кафки до занозистого, полемического эссе о Бродском. Но не буду повторяться. Лучше вслушайтесь в это: "Осенним вечером в центре Одессы, на Троицкой улице, я стоял один у ворот нашего дома, высоко в небе мерцали звезды, у меня возникло странное ощущение: мне не семь, не восемь, мне две или три тысячи лет, вокруг простираются пески, передо мною море, длинной чередой идут люди, на восток, солнце бьет им в глаза, и среди этих людей я, изможденный, голодный, как все они, иду домой, и дом мой на берегу реки…" Нужны ли тут комментарии?

10.

В последнее время Аркадию Львову стало безумно тяжело жить. Повторю почему. Умерла Дина Левина, его последняя жена, которая провела с ним рядом добрых два десятка лет. Она была для него всем - обожаемой женщиной, литературным секретарем, менеджером, записной книжкой, надежным костылем, советчиком, телохранителем и снова женщиной, равных которой нет. Десятки раз они приезжали в родную ему Одессу и, поскольку в последние годы трудились на нью-йоркском русском телевидении, вели бесконечную летопись его города - в репортажах, интервью, очерках. Их знали все, хотя не все любили, не отказывая себе в догадках о тайных причинах служения этой пары Одессе и допуская, что возможны некие притязания писателя на жилплощадь в хорошем городском районе, желательно затопленном зеленью и недалеко от моря. Быть может, они смотрели в корень. Но из этого ровно ничего не следует. Скажу больше - если бы этот человек поселился где-нибудь на Французском бульваре или Пушкинской, в Одессе одним восхититедльным мифом стало бы больше.

Когда эти двое навещали город, их можно было встретить где угодно и всегда в одной конфигурации. Впереди, медленно с внезапными остановками, выдающими глубокую задумчивость; слегка шаркая большими ступнями, упрятанными в прочные, приличествующие серьезному путешественнику башмаки, перемещался наш писатель. Позади него, шагах в трех-четырех, не больше, двигалась она, так же неторопливо и сосредоточенно, не выпуская, однако, своего Аркадия из виду ни на секунду. Впечатление было такое, будто его спутница намеренно отстает, дабы он чувствовал себя совершенно независимым, но, одновременно, не настолько, чтобы оказалась разорванной какая-то неформальная, энергетическая связь между ними; проводник, по которому одинаково быстро передаются сигналы и довольства, и неблагополучия. Время от времени она считала необходимым скорректировать его маршрут или темп движения. Тогда все так же медленно, но неудержимо набирала скорость и подавала соответствующую реплику. Иногда он принимал поправку безропотно. Чаще же останавливался с показным недоумением, разворачивался всем своим большим туловом навстречу жене и высоким, с преобладанием альвиолярных звуков голосом задавал один и тот же вопрос, напирая на шутливое имя, которым предпочитал окликать ее на людях. "Авдотья! - восклицал он полувопросительно, полудемонстративно, произнося "т" и мягкий знак слитно, как мягкое "Ц", -- Что ты себе позволяешь?!" А дальше следовала легкая перепалка для зрителей, в которой он изображал из себя большого раздраженного ребенка, а она -- покладистую, но, тем не менее, несгибаемую матрону, которая, конечно, лучше знает, что нужнее для ее старого, гениального мальчика.

На деле же они нежно любили друг друга и один без другого обходиться вообще не могли. И вот Авдотья умерла. Ее в считанные месяцы сожрала саркома. Последние двадцать дней он вообще не отходил от жены. Не ел толком, почти не пил и целовал ей ноги, единственное, что совершенно в ее облике не изменилось - ноги, которыми она так гордилась и которые он так любил гладить, когда они оба были еще достаточно молодыми для любовных затей. Все прочее изменилось до неузнаваемости. Наблюдая за тем, как тает и постепенно совсем исчезает ее полная, пуховая грудь; как уходит из лица мягкость, которую заменяет жесткое следование строению костей черепа; как длинные, шелковые пальцы, за которыми она всегда любовно ухаживала, превращаются в узловатые когти, вызывая в воображении сюжеты Босха, -- видя все это, он не обращался к горним силам, как можно было бы предположить, в надежде на потустороннее существование, на встречу за пределами земного, а все чаще и чаще, обмирая, ненавидя и жалея ее и себя, называл создателя палачом, ибо она не заслужила столь страшной казни.

Однажды пришла ее дочь и начала лопотать что-то несуразное. "Мама! - причитала она, обращаясь к тому невероятному существу, в которое обратилась миловидная пожилая женщина, где прежним были только ноги, да иногда просверкивающий в щелях смеженных век больной, горячий, гноящийся взгляд. - Мама я устрою тебе очень красивые похороны, тебе понравится, вот увидишь. А потом я тебя кремирую и буду возить за собой повсюду. Ты всегда будешь с нами, где я - там ты…"

Он готов был убить гладкую дуру. Она вызвала у него такой прилив ненависти, что он встал и, запнувшись за ножку кровати, вышел вон из палаты и не возвращался, пока она не убралась восвояси. Потом Авдотья умерла, и он долго, пока его не выгнали, сидел над нею в морге и никак не мог взять в толк, отчего так тяжело холодны ее члены. Дину, конечно же, по настоянию мужа, похоронили, как водится у людей, - положили в землю.

А дальше началась мука мученическая, которая длилась неделю за неделей. Ночами он нашаривал рядом с собою ее плечо, ее руку, хотя прекрасно понимал, что это бессмысленно, что она ушла навсегда. Пространственная субстанция вокруг него странным образом сгустилась. Теперь он ощущал пустоту как нечто физически осязаемое. Порою ему сдавалось, что это покойница заполняет пустоту и косвенным образом дает ему, забывшему время, когда он рассекал ее один, понять, что присутствует в том же измерении и пробудет здесь до тех пор, пока выматывающая душу тоска его не отпустит.

Он разучился, хотя понимал, что это на время, писать. Ему приходил на ум Довлатов, который однажды сказал, что буквы вызывают у него отвращение. Он все чаще повторял про себя, уже не пугаясь еретичности своих мыслей, слово "палач". Он принял как данность утверждение, что господь каждого человека в отдельности вообще не видит. Единственное, что могло на короткое время нейтрализовать его боль, был тот самый йоркширский Терьер Шмуль, его любимый, наделенный человеческими взглядом и совестью Эфиёбик, который, один среди всех, чувствовал всю глубину его страданий. Однако, как вам известно, кобелька у Львова забрали. Насовсем. Теперь никто не помогает ему горевать. Он каждый день бывает на кладбище. И лишь когда появляется необходимость навестить Одессу, вынужден мириться с тем, что Дина ненадолго остается одна.

11.

Здесь, в городе, где он написал свои самые первые строчки, Львов без конца, до изнеможения, встречается с самыми разными, уже очень старыми людьми, выспрашивает о событиях, которые лягут в фабулу последней книги "Двора", без всякой надежды услышать что-нибудь такое, чего он еще не знает. Возможно, сознательно тянет время, не усаживается прочно за письменный стол, ибо кажется ему, что, как только допишет последнюю фразу, поставит в рукописи финальную точку, жизнь его оборвется. Это фантазии. Но, согласитесь, далеко не беспочвенные. Все мы под Богом ходим.

Бывает, он ночует у меня, в доме на Молдаванке, куда добирается в гости из центра, чтобы посидеть на кухоньке, в уютном тепле, похлебать простого семейного супчика с куриным крылышком и лапшичкой; потрепаться ни о чем с людьми, которые знали и любили Дину, а то и песен с устатку попеть. Делает он это, обладая безошибочным слухом, виртуозно и поднимает в такие минуты такие фольклорные пласты, о наличии которых мы и не подозревали. Часов в двенадцать, а то и позже уходит спать. Гасит свет. В темноте сильнее ощущается присутствие Дины. Львов подолгу сидит в кресле, в стороне от разобранной кровати, и грезит наяву. Он давно уже живет разом в нескольких измерениях и временах, предпочитая не противиться этой вполне продуктивной для писателя иллюзии. За окном начинает сереть, когда он, наконец, укладывается, чтобы с часок вздремнуть. Дина уходит, растворяется в предутренних сумерках. Ну, а в шесть он опять на ногах.

Иногда вечерами Львов уходит бродить по городу. К старости он слегка спал с тела, и теперь его неизменный серый пиджак чуть вздернут сзади и собирается на плоской, как раньше, спине двумя расходящимися в стороны грустными складками. Высокая фигура медленно уплывает в перспективу улицы. И я знаю, он будет неторопливо двигаться по Новосельского до Кирхи; потом свернет на Толстого, выберется к Собору, пересечет площадь, затем продолжит свой путь по Греческой. И каждый, кто встретится ему, невзирая на поздний час, на дороге, мужчина ли, женщина (а женщины его любят и чувствуют все так же истово, как в ранней молодости), -- любой из прохожих может стать для него другом и собеседником. Особенно же, если у ног случайного встречного шествует лучший друг человека.

Львова всегда любили собаки. Значительно больше, чем люди. И он отвечал им горячей взаимностью. Стоило попасться ему дороге какому-нибудь псу, зрелой особи или совсем молодому щенку, начинался сентиментальный спектакль, который, однако, для главных его участников становился глубоким драматическим переживанием. Аркадий замирал напротив животины, впадая постепенно в подобие транса, с тем отличием, что при этом продолжал общение с внешним миром, бровями, улыбкой, особыми, воркующими интонациями голоса давая понять хозяйке или хозяину приглянувшегося ему хвостатого чудовища: я ничего прекраснее в жизни не видел! Те, естественно, теплели душой и утрачивали бдительность. Степень натяжения поводка уменьшалась, и пес делал шаг-другой навстречу Львову. Тот, слегка надломившись в пояснице, протягивал вперед руки, и собачья морда, мохнатая или гладко подстриженная, укладывалась на его ладони, не переставая при этом ворочаться с боку набок, будто пристраиваясь поудобнее. Затем пес замирал в восторженном оцепенении, Аркадий же, урча от удовольствия, продолжал нежно поглаживать пальцами слюнявую и зубастую, на миг-другой утратившую статус оружия пасть; чувствуя, что именно сейчас переживает момент истины, что это чрезвычайно важное душевное состояние в совершенной степени примиряет его с действительностью. Происходило это и с бродячими псами. Однажды гигантское животина, покрытая одеялом свалявшейся черной шерсти, должно быть, производное от дворняги и ньюфаундленда, подошла к Аркадию на улице и властно, не допуская с его стороны каких-либо маневров, попыток уклониться, уткнулась ему в самый низ живота тяжелой мордой и долго стояла, шумно и жарко дыша и время от времени воздевая наверх выпуклые, в красных прожилках глаза, чтобы поймать ответный взгляд существа, внушившего ей мгновенно и неожиданно приступ страстной любви и нежности. Потом пес медленно отвалился в сторону, зевнул и двинулся своей дорогой. Так это было. И сдается Львову до сих пор очень важным.

А еще ему не верится, что позади такая длинная и запутанная жизнь. В десять лет он написал о советской конституции: "Товарищ Сталин, великий закон/ На радость людям создал ваш гений./ За это вам земной поклон / И наших, и грядущих поколений". В одиннадцать навалял рассказ страниц на сорок в духе Уэллса и записался во Дворце пионеров в кружок начинающих авторов. В двадцать семь попробовал напечатать первую книжку, потом двенадцать лет пробивался к читателям - уже в пору действия новой конституции. Стал, в конце концов, если помните, воинствующим сионистом и большим писателем. А еще - провидцем. Как в своей фантастике. 16 апреля 1987 года он и его сослуживцы на радио "Свобода" подписали многозначительный контракт. "Настоящим подтверждаем, что в ходе пари Аркадий Львов заверил собравшихся о нижеследующем: его роман "Двор" будет опубликован в СССР до апреля 1992 года, писатель Александр Солженицын вернется на родину в январе 1994 года, а Сергей Довлатов - до января 1993 года. Свидетели - Борис Парамонов, Петр Вайль, Александр Генис". Он, как в воду глядел. "Двор" был издан "Худлитом" именно в 1992-ом. Вернулся в указанный срок в Россию и Солженицын. Правда, не вышло у Довлатова, который каких-то двух лет не дожил до напророченного ему возвращения домой. Что тут поделаешь - судьба!

Есть в изустных воспоминаниях Львова один забавный диалог - разговор с биндюжником Шлоймо Баренгаузом, который утверждал, что его лошади умеют говорить на идиш. "У тебя утром был кусок хлеба?" (это Шлоймо) - "Был". - "Наверное, с маслом?" -- "Нет, с повидлом". - "Так еще лучше. У тебя сладкая жизнь". Это было задолго до фильма Феллини. Теперь к диалогу с биндюжником Львов добавляет: "Ощущение Одессы придает мне силы". Дай-то Бог! А что, может, стоило бы озаглавить очерк именно так - "Сладкая жизнь Аркадия Львова". Тем более, что и в этом названии сохранилось бы немного свойственной ему южной иронии и много светлой печали. Но не буду уже ничего менять.

Аркадий Львов в Одессе

Слушайте

ФОРС-МАЖОР

ДЕТЕКТИВ

Отношения с мужем натянулись еще сильнее. Ричард, правда, стал вежливым, но Лиза понимала, когда адвокат вежлив, значит что-то варится.

декабрь 2025

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

"Россия такая страна, которая ничего не боится. Простить террористов — это дело бога, моё дело — отправить их к нему. Россия не сердиться, Россия сосредотачивается. Вышли, не имея права, — получите по башке дубиной."

декабрь 2025

ИСТОРИЯ

У Эдди было слабое место-сын, которого он обожал. Эдди скрывал свою связь с мафией. Он хотел чтобы сын был лучше, чем он сам. Эдди мечтал оставить сыну своё доброе имя и личный положительный пример. В какой-то момент Славный Эдди решил искупить все содеянное и рассказать властям об Аль Капоне.

декабрь 2025

ПРОЗА

Дед закончил войну под Берлином и вернулся домой с тремя ранениями, двумя контузиями, орденами Красного Знамени и Славы, кучей медалей и вот этим пистолетом. …Сергей взял пистолет в руку и ощутил его приятную и убийственную тяжесть: снял с предохранителя, передёрнул затвор и, отведя руку в сторону и вниз, нажал на спусковой крючок….

декабрь 2025