Наши меньшие братья по оружию

Опубликовано 16 Июля 2025 в 07:27 EDT

Говорят, что когда люди отказались от помощи животных в пользу машин и технологий, то они утратили часть своей души. Звучит это красиво, но, увы, верно лишь отчасти. Ведь не каждый, кто владеет животным или работает с ним, испытывает к нему какие-то чувства. Этого нет даже сейчас, а уж в былые времена любовь к животным вообще могла восприниматься как чудачество. И когда вышли первые законы о гуманном обращении с животными (Великобритания 1824-й год, США 1866-й, Германия 1934-й), то они вызвали в обществе, мягко говоря, такое же непонимание, как и первые законы о борьбе с курением. Ведь животных часто просто использовали, эксплуатировали, ставя прагматизм и целесообразность выше любви и милосердия. Особенно нелегко им приходилось на войне, где люди не жалеют и себе подобных. Однако у медали есть две стороны, и в то же время именно на войне появилось иное, душевное отношение к животным, которое можно назвать ментальной связью между человеком и конем, или человеком и собакой. Это было больше, чем привязанность или жалость, намного больше! Укрощенная смирная лошадь хороша в обозе, а выдрессированная собака в качестве охранника или ищейки. Но в бою часто возникали критические ситуации, когда человек мог полагаться не на покорного раба, а на инициативного боевого товарища, порою совершающего невозможное. А еще солдат нуждался в понимающем с одного взгляда товарище – а кто может это лучше, чем собака, кошка, конь? Задолго до появления военных психологов их функции в какой-то мере выполняли четвероногие любимцы. Скажем больше, в жестокой армейской атмосфере, где доброта по отношению к людям может быть превратно истолкована, общение с животными нередко было и остается единственным способом не оскотиниться. И если в техническом плане животных в армии давно уже заменили механизмы и электроника, то в психологическом никакой «мозгоправ» не заменит добродушно тычущийся в вас мокрый нос и радостно виляющий хвост.

Великая конная армия

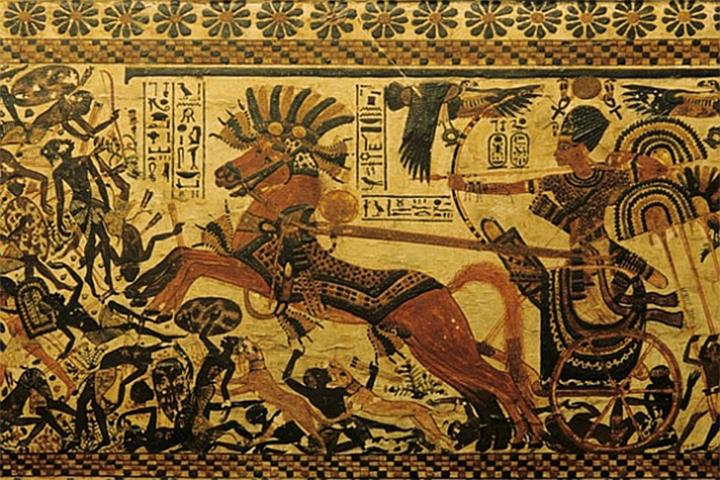

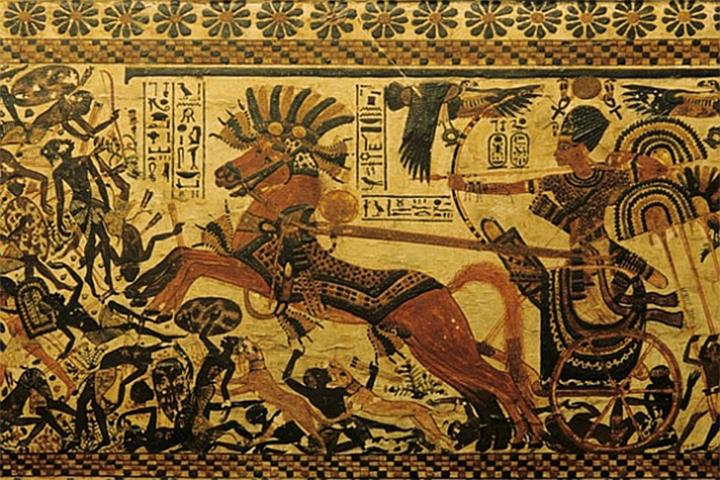

Человечество ведет войны с незапамятных времен, но именно лошадь позволила сделать их масштабными. Если взять «пешие» государства эпохи медного века и ранней бронзы, такие как Египет периода Древнего царства и Шумер, то они росли медленно, веками, не спеша завоевывая окрестные земли. Большие походы были возможны разве что на речных и морских судах. Конечно, уже тогда в повозки запрягали быков и осликов, но скорость передвижения таких армий была очень медленной. Всё изменилось с мобилизации на войну лошадей. Первыми в историю на колесницах ворвались хетты, у которых новый вид боевого транспорта переняли египтяне и другие народы. Затем лошадь оседлали, появилась кавалерия и конная разведка, скорость и дальность доставки донесений возросли в разы. С того времени карта мира стала стремительно меняться, особенно во время нашествий воинственных кочевников. Без лошади не было бы Великого переселения народов и завоеваний Аттилы, не возникла бы арабская цивилизация, монголы не дошли бы на запад дальше Иссык-Куля, не было бы крестовых походов. Служба в кавалерии резко выделяла воинов: сословие римской аристократии долго называлось «всадниками», а вся история европейского средневекового дворянства это история конных рыцарей. С появлением огнестрельного оружия роль лошади в армии не уменьшилась, а возросла: она возила пушки, а драгуны (конные стрелки) были весьма эффективным родом войск до середины 20-го века.

Но и с появлением в армии автомобилей, тягачей и бронетехники, лошади еще верно служили несколько десятилетий. Ведь хотя Вторую мировую называли «войной моторов», число участвовавших в ней лошадей в разы превышает общее число использовавшихся машин – миллионы против сотен тысяч. Сегодня в это трудно верится, потому что в кино нам показывают, что солдаты тех времен передвигались на грузовиках и бронетранспортерах, а лошади разве что тянули легкую «сорокопятку» или были транспортом партизан. Но это не так! Взять, например, армию гитлеровской Германии, которую многие ошибочно считают самой моторизированной и технически продвинутой для своего времени. На самом деле немецкая экономика не могла обеспечить её достаточным количеством надлежащей техники. И не от хорошей жизни в 1939-41 гг. в Вермахт были собраны трофейные танки и мобилизованы гражданские автомобили со всей Европы, что создавало головную боль для полевых ремонтных мастерских. Но и этого было недостаточно, поэтому в СССР немецкая армия вторглась на 300 тысячах повозках (в каждой 2-4 лошади) и конных орудийных упряжках (от 1 до 8 лошадей). Больше всего конной тяги было в пехотных дивизиях, где в каждой служили от 2,5 до 6,3 тысяч лошадей (при 250 грузовиках). И это не только огромные обозы, артиллерийский полк, отдельные противотанковые батареи, саперные и медицинские подразделения, но и разведка. Типичный разведывательный батальон пехотной дивизии Вермахта имел в своем составе 9 автомобилей, два мотоцикла и более двухсот верховых лошадей. То есть немецкие дозоры передвигались в основном верхом, хотя в кино они ездят только на мотоциклах! Для содержания этого огромного конного «парка» в дивизии, помимо солдат-возниц, имелась специальная ветеринарная рота, занимавшаяся лечением и подковкой животных, обеспечением их пропитания. Кроме того, в Вермахте и СС существовали отдельные кавалерийские полки, бригады и целые дивизии. Именно в кавалерийских частях служили 110 тысяч советских коллаборационистов. В основном на конях передвигались полицаи, антипартизанские и карательные отряды – грузовики просто не смогли бы проехать по размытым проселкам или горным тропам, к тому гудящие и тарахтящие автомобили за километры выдавали приближение таких групп, сводя на нет эффект внезапности.

Число лошадей в немецкой армии росло всю войну: 573 тысячи в сентябре 1939-го, 771 тысяча в мае 1940-го, более миллиона летом 1941-го и 1,380 миллиона к лету 1943-го. Всего же на службу Рейху были мобилизованы более трех миллионов лошадей, более половины из которых погибли. Для сравнения, возьмем данные по автомобилям: от 95 тысяч к началу Второй мировой до 750 тысяч к концу 1944 года. По числу лошадей немецкой армии лишь немногим уступала французская, имевшая в строю на сентябрь 1939-го без малого 520 тысяч лошадей.

В Красной армии на 22 июня 1941 года служили 526 тысяч лошадей. Это при том, что автомобилей и тягачей в ней было 272 тысячи (из них 105 тысяч ЗИС-5 и 151 тысяча «полуторок» ГАЗ-АА), то есть тогда она была даже более моторизированной, чем ее противник. Однако колоссальные потери первых месяцев войны изменили это соотношение, и уже осенью 1941-го конная тяга в Красной армии играла главную роль (1,324 миллиона лошадей против 190 тысяч автомобилей). С 1942 по 1945 годы штатная численность лошадей в Красной армии составляла около 2 миллионов. Было 76 одних только отдельных гужевых батальонов, доставлявших боеприпасы и продукты от ближайших железнодорожных станций к воевавшим на фронте полкам и дивизиям. В Красной армии насчитывалось сто тысяч кавалеристов (конных стрелков), принимавших участие во многих известных сражениях, от битвы за Москву до штурма Берлина. Вот вам и «война моторов»!

И все же лошадей в армии катастрофически не хватало, а на фронтах, расположенных в холодных или очень жарких климатических зонах, они служили на пределе выносливости. Поэтому на войну призывали других копытных грузчиков и солдат. Так, на Северном и Карельском фронтах повозки, сани и орудия возили северные олени (только в 14-й армии их было около пяти тысяч). На их счету более 10 тысяч вывезенных раненых, тысячи тонн грузов. Затем были созданы особые олене-лыжные батальоны, в которых олени тянули по снегу не только нарты с грузом, но и солдат-лыжников. Таким образом, удавалось ходить в разведывательные рейды, внезапно и быстро атаковать позиции противника. Единственным недостатком оленей было их нежелание кушать что-нибудь кроме ягеля – а приставленные к ним красноармейцы пытались, первое время, кормить их сеном и даже хлебом. Но ведь ягель не запасешь, как сено! Вот и приходилось давать оленям долгие перерывы на обед, отпуская их кормиться, особенно зимой, когда ягель нужно искать под снегом.

На Ленинградском фронте, а также в партизанских отрядах можно было увидеть такую экзотику, как ручные лоси. Их преимуществом перед лошадьми была более высокая проходимость (лоси не вязли в болотах) и совершенная неприхотливость в еде. А еще лось может нестись через заросли со скоростью 50 км/час, что до сих пор недоступно никакой технике! Причем, это была не импровизация! Использование одомашненных лосей в армии еще в 1932 году предложил замдиректора по науке Московского зоопарка профессор Петр Мантейфель. Его трудами даже был создан специальный питомник домашних лосей, в котором до войны успели выдрессировать полторы сотни лосей. Именно их и развезли в начале войны по разным кавалерийским частым, а потом некоторые из них попали к партизанам. Ну а дальше слухи и народное творчество создало байки о тысячах боевых лосях «сохатой армии Сталина», которые были откровенным преувеличением. Ведь одно дело – использовать одомашненного и обученного лося из питомника, и совсем другое – пытаться нагрузить поклажей дикого лесного зверя. С тем же успехом можно было оседлать медведя!

А вот среди жарких песков лошадей заменяли верблюды. Горбатые «тягачи» служили под Сталинградом, верблюды возили людей и грузы в немецкой, итальянской и британской армии в Африке. Ну а в горной местности людям верой и правдой служили терпеливые ослики, которые нередко были единственным возможным видом транспорта. Груженые мешками и ящиками, перевозившие на себе минометы и пулеметы, они взбирались узкими тропами Кавказа и Карпат, воевали на Балканах и севере Италии. А еще невысокие ослики были идеальным траншейным транспортом, который оценили еще во время Первой мировой. При этом ослики были невероятно умны: во время обстрелов они ложились на дно окопов, а некоторые даже научились передвигаться ползком! Они были одними из немногих животных, понимающих всю опасность войны, и все же храбро несших свою трудную военную службу…

Конечно, лошадей в армии старались беречь. Не всегда потому, что их любили и жалели. Но даже для самого бездушного возницы лошадь была ценным казенным имуществом, за которое он отвечал. Того, кто не справлялся со своими обязанностями и зазря загубил животину, могли отправить на передовую в пехоту, даже в штрафбат. Но самым большим наказанием были последствия потери коня. Кавалерист превращался в бесполезного бойца, бегом нагоняющего своих товарищей. Артиллерийский расчет без упряжки не мог быстро сменить позицию и становился легкой мишенью для противника. Без лошади нельзя было эвакуировать раненых, доставить в окопы боеприпасы, обед. До появления техники лошадь была совершенно незаменима и в мирной жизни, и на войне, и была практически единственным животным, которое если не любили, то уж точно уважали. Нередко боевой конь ценился дороже солдата! Хотя, к сожалению, лишь до тех пор, пока лошадь можно было эксплуатировать. Поэтому с давних времен использовались различные методы защиты боевых и обозных лошадей. Например, с конца 19 века драгун, для ведения внезапного стрелкового боя, тренировали спешиться, положить коня на бок, залечь за него самому и вести огонь. В годы Первой мировой для лошадей выпускали различные модели противогазов, а с появлением иприта даже одевали в костюмы химзащиты. Также в ходе войн 20-го века для лошадей, служивших на передовой, сооружали специальные укрытия: это могли быть как открытые капониры, так и лошадиные блиндажи-конюшни. Кстати, вот вам и еще одна причина, по которой использование осликов в окопах было выгоднее – ведь для них были нужны укрытия меньшего размера. Вообще, не смотря на ошибочный имидж недалекого но упрямого животного, ослики на военной службе быстро заводили себе друзей среди людей, и их очень любили. Вот, кстати, известная фотография 1958 года: солдат 13-й бригады французского Иностранного легиона несет на себе осленка. Конечно, версия о том, что он переносит его через минное поле, оказалась просто красивой сказкой. Но и правда тоже вызывает самые добрые эмоции: во время рейда солдаты наткнулись на брошенного ослабевшего осленка, и не оставили его, а донесли до своей базы и выходили, где он и прослужил несколько лет.

Казалось бы, что в 21-м веке лошадь, наконец, освободили от военной службы, но это не так! Во многих армиях мира (США, Россия, Британия, Китай) еще сохраняются отдельные кавалерийские и конные транспортные подразделения, и не только как дань традиции. Один из последних известных примеров участия лошадей в войне – штурм афганского города Мазари-Шариф (2001), в котором участвовали конные морские пехотинцы США. Вместе с последующими рейдами против талибов, использование конного спецназа оказалось столь успешным, что с 2010 года Корпус морской пехоты ввел курс подготовки, на котором учат использованию лошадей как транспортного средства, уходу за ними, а также стрельбе с коня и тактике боя американских рейнджеров и индейцев 19 века – не устаревшей и сегодня.

Не ушли в отставку и военные гужевые ослики. Так, судя из новостей, в ходе украино-российской войны их используют обе стороны. Известно, что как минимум один ослик по прозвищу Хаймарс служил в украинской 113-й бригаде Территориальной обороны, а еще несколько официально числятся в российской 8-й армии. Похоже, что современные квадроциклы и дроны пока что не могут полноценно заменить ушастых грузчиков войны.

Четвероногие бойцы и спасатели

Собака была первым животным, призванным человеком на службу. Вначале она лишь помогала своим хозяевам на охоте, потом охраняла их имущество и стада – чем собаки успешно занимаются и по сей день. Но военная карьера собак началась уже с первыми межплеменными столкновениями. Они чуяли приближение чужаков, а в стычках не оставались в стороне, защищая своих хозяев. Постепенно из собак-охранников выделились настоящие боевые псы. Первые упоминания о них относятся к египетскому Новому Царству (13 век до н.э.), затем они появились в Месопотамии. Основатель Персидской империи Кир Великий создал в армии отряды боевых псов, защищенных в специальные доспехи. Его сын Камбис II вторгся с ними в Египет (где столкнулся с боевыми псами египтян), при Дарии I они приняли участие в Марафонской битве, а при Ксерксе пытались прорвать строй спартанцев у Фермопил. Греки достойно оценили противника, и решили тренировать для сражений собственных собак, ранее служивших лишь охранниками и следопытами. Но пастушьи собаки оказались слабоватыми для схваток, поэтому греки стали разводить трофейных персидских догов (так появилась порода молосских догов). Боевые псы воевали в рядах армий царя Пира и Ганнибала, а у древних германцев они ценились вдвое дороже кавалерийского коня! В битве в Тевтобургском лесу, где были уничтожены три легиона Квинтилия Вара, римских солдат опрокидывали огромные волкодавы в кожаных доспехах и ошейниках с длинными острыми шипами. Однако самих римлян идея взять на вооружение боевых псов почему-то не заинтересовала, хотя у них была возможность создать самую грозную в истории собачью армию. Отметим, что точно так же римляне долго игнорировали создание собственной тяжелой кавалерии – даже когда проиграли ряд сражения парфянским катафрактариям.

Как обучить собаку, чтобы она атаковала только солдат противника, различала своих и чужих? Например, сторожевой пес гавкал на всех, кроме хозяина и небольшого числа его близких, точно так же собака охраняющая какое-то имущество может покусать любого постороннего. Но в сражении недопустимо, чтобы боевые псы набросились на своих же солдат. Принцип тренировки тут был такой же, какой позже использовали для обучения собак-охранников в тюрьмах и концлагерях. Боевую собаку тоже учили отличать противника по внешнему виду, а также по запаху обмундирования и доспехов. Помните фильм «Белый пес» (1982) о собаке, которую прежний хозяин выдрессировал нападать на чернокожих? Ну и конечно же, главную роль играли команды хозяина, который указывал псу цель и отдавал команду атаковать. Учитывая, что боевые собаки весили под 100 кг, были отлично физически развиты, да еще и защищены металлической или кожаной броней, с торчащими шипами и лезвиями, шансы отбиться от летящего на таран «теленка» были очень малы даже у воина в полном снаряжении и во всеоружии. Более того, боевые собаки успешно атаковали даже кавалерию противника. Не в лоб, конечно, но сбоку разогнавшийся пес в прыжке мог запросто выбить всадника из седла. И даже бронированной тяжелой кавалерии было трудно отбиться от собак, хватающих за ноги коней: длинное копье тут было бесполезным, а мечом из седла достать собаку, которая вдвое ниже человека, да еще защищена доспехами, очень непросто.

В Средние Века боевые собаки использовались в войсках итальянских и французских феодалов, они сопровождали в набегах викингов. В 15 веке хроники упоминали об участии боевых псов, закованных в доспехи, в битвах при Муртене и Валансэ, причем были эпизодцы, когда бургундские боевые псы контратаковали швейцарских, а испанские французских. Стоит отметить, что испанская пехота использовала боевых собак вплоть до 17 века, и особенно их ценили конкистадоры. Десяток-другой огромных псов в кольчугах, ощетинившихся шипами, пугали индейцев еще больше, чем кавалеристы на лошадях – а привезти собак через Атлантику в тесных каравеллах была куда проще. Что могли противопоставить им ацтеки – разве что крошечных чихуахуа (течичи)! Хотя не стоит недооценивать собак маленьких пород, ведь они тоже несли военную службу, но только в качестве чутких охранников. Именно так небольшие песики, будучи востребованными, смогли пережить жестокие века, и уже затем стать домашними декоративными породами.

Один из последних известных случаев использования собак в качестве атакующих солдат стал бой у Легедзино (31 июля 1941 года) в Черкасской области (УССР). Туда с началом войны были переведены несколько пограничных частей, в том числе Львовская школа служебного собаководства (более ста собак). Но события развивались стремительно, в хаосе первых месяцев войны безопасного тыла уже не было нигде, и тот день к Легедзино прорвались батальоны моторизованной бригады «Адольф Гитлер» (первая и самая элитная часть СС). Завязалось целое сражение, немаленькое даже по меркам Великой Отечественной. И в ходе отражения одной из атак немецкой пехоты, пограничники спустили на них всех своих собак. Конечно, пограничные овчарки не были настоящими убийцами, как их средневековые собратья, их обучали лишь задерживать нарушителей, максимум кусая их за руки и ноги. И все же они настолько стремительно и храбро бросились в контратаку, что отборные эсэсовцы дрогнули и побежали. В 2003 году на месте боя был поставлен памятник погибшим пограничникам и собакам. Интересно, сохранился ли он сегодня, учитывая существующую в современной Украине тенденцию сносит «символы тоталитаризма», включая памятники воинам Великой Отечественной?

И все же, к началу нового времени в европейских армиях стали отказываться от боевых собак – видимо, роль в этом сыграло развитие огнестрельного оружия. Однако четвероногие охранники, разведчики и вестовые стали еще более востребованными. И если ранее это были просто собственные собаки каких-то солдат и офицеров или прижившиеся «ротные псы», то с 18 века собак официально берут на службу и создают специальные подразделения, открываются школы их дрессировки. Так, в России в 1765 году приказом генерала Румянцева в штат гарнизонов крепостей были введены овчарки. Наполеоновская армия отправлялась в походы в сопровождении множества пуделей (изначально пастушья и сторожевая порода). Известно, что в сражении под Аустерлицем (1807) французский пудель Мусташ спас от австрийцев полковое знамя, за что был представлен к награде и получил солдатский чин (с солдатским пайком). Именно французская армия способствовала распространению и популяризации пуделей по всей Европе, от Испании до Москвы (вместе с французами в русском плену оказались и сотни их собак).

Главный шаг к появлению профессионального служебного собаководства сделала Германия. Начиналось всё как личная инициатива: в 1891 году художник Жан Бунгарц, увлекавшийся созданием открыток с животными, высказал гуманную идею о собаке-санитаре. По его замыслу, она бы самостоятельно разыскивала на поле боя раненых, передавала им перевязочные материалы и воду, а потом помогала бы им добраться до своих или же приводила помощь, а еще успокаивала раненого своим присутствием. Несколькими месяцами позже он издал книгу «Военная собака и ее дрессировка», излагающую основные критерии санитарной и патрульной собак, а также собаки-связиста. Бунгарц продумал всё до мелочей, включая снаряжение служебных собак, их породы и окраску (а также обязательную кастрацию кобелей), основные методы дрессировки, даже их кормление (специальный паек) и условия содержания (обязательно сухая подстилка). Сначала к идеям Бунгарца отнеслись иронически, но после того как ими заинтересовались в Бельгии, немецкое командование тут же открыло собственные школы служебного собаководства, которые к началу 20 века стали самыми передовыми и многочисленными в мире, задавая тон всем остальным. Интересно, что сам Бунгарц настаивал на привлечении в армию собак пород пинчеров, однако военные решили, что с возложенными задачами лучше справится порода немецких овчарок, которую как раз тогда официально выделили (1899) и стали популяризировать. Поэтому уже к началу Первой мировой основной породой служебных собак в армии Германии стала немецкая овчарка. Вскоре прославившаяся на весь мир и ставшая символом служебного собаководства. Заметим, что эта слава была тогда доброй: в годы войны немецкие овчарки зарекомендовали себя как самые выносливые, умные и послушные, именно поэтому их потом «взяли на вооружение» во многих странах Европы и в СССР. И лишь потом, с появлением ГУЛАГа и гитлеровских концлагерей, привлеченные туда на службы в качестве охранников немецкие овчарки стали ассоциироваться с тюрьмой и геноцидом. Печальная ирония в том, что немецкую овчарку выбрали на роль охранника не только из-за ее популярности, многочисленности (питомники массово разводили собак для армии и погранслужбы) и дисциплинированности, но и из-за относительно не кровожадного характера. Да, случалось, что некоторых немецких овчарок тренировали разрывать заключенных насмерть, но это было редкое исключение, в основном же собака-охранник лишь ранит и обездвиживает. А вот породы мастиффов, догов и других потомков древних боевых собак на роль охранников не годились именно потому, что они обычно загрызали свою жертву насмерть. Как говорили дрессировщики, если такие собаки вкусят кровь, то команды «фу» они не слышат, пока не закончат свое дело. Характер породы это не пустое изречение, раньше заводчики собак использовали метод жесткой евгеники, и собак не соответствующих требуемым критериям не просто отсеивали, а ликвидировали, дабы «не загрязняли породу». По этой причине, к примеру, французы делали упор на привлечение к службе санитарами сильных, добродушных и покладистых сенбернаров. Еще один интересный факт: к 1914 году больше всего санитарных собак было в русской армии, поскольку она уже имела полезный опыт их использования во время Русско-японской войны 1904-05 гг.

В ходе Первой мировой организованное и массовое использование подготовленных служебных собак продемонстрировало их востребованность, а подчас и незаменимость. Но, конечно, больше всего собак, за всю историю, участвовали во Второй мировой. Только в Красной армии и только по штату служили 68 тысяч собак. Немцы, конечно, вновь подтвердили свою репутацию лидера служебного собаководства, задействовав на фронте и в тылу более 200 тысяч собак! Причем, их все равно не хватало, так что в Германии объявили «добровольную мобилизацию» домашних собак всех крупных пород.

Собачий контингент армии США был столь же пестрым, как и национальный состав. Специализированных центров подготовки собак перед войной было мало, однако американцы известны как нация собачников – поэтому на войну многие отправлялись вместе со своим преданным псом, которого они сами и обучали. Только официально в армии США служили более 20 тысяч собак, но помимо штатных разведчиков, связистов и санитаров было несчетное множество животных-талисманов: собаки командиров и тыловой обслуги, любимцы пехотных рот и танкистов, собаки летчиков и моряков.

Задачи, выполняемые собаками, значительно усложнились, и требовали не только специальной подготовки, но и оборудования. Например, собака-связист, прокладывающая телефонную линию, носила на себе специальный жилет с укрепленной на нем катушкой провода. Ей было нужно быстро пробежать опасный простреливаемый участок, не сбиваясь с курса, не обращая внимание на свистящие пули и рвущиеся снаряды.

А вот во время Первой мировой и на первом этапе Второй мировой, до массового распространения переносных раций, существовала специализация собаки, переносящей клетки с почтовыми голубями, так сказать собака-голубятник! С появлением воздушно-десантных войск свои парашюты получили и приписанные к этим подразделениям четвероногие разведчики.

Причем, в разведку собак отбирали особенно тщательно! Самое главное, они не должны были лаять, чтобы не выдать собственную разведгруппу. Унюхав или услышав противника, пес-разведчик замирал в особой стойке. Он должен был различать такую опасность, как мины. Он не должен был подбирать с земле никакой еды – ведь противник был в курсе таких собак, и вырабатывал методы борьбы с ними (это же касалось и охранных собак, которых могли отравить заключенные). Ну и, конечно же, совершенно незаменимыми и по сей день стали собаки-саперы. Ведь если электронный миноискатель реагирует только на металл, а поиск мин с помощью щупа чрезвычайно рискован, то собака могла по запаху обнаружить любую тщательно замаскированную мину, даже в деревянном или пластиковом корпусе. За время Второй мировой собаками-саперами были обнаружены более 4 миллионов мин – от маленьких противопехотных, которыми щедро «засевали» поля, до спрятанных в фундаментах мощных фугасов.

История предательства

Главная трагедия животных, призванных людьми на войну, заключалась в том, что они не догадывались об огромном риске своей службы. Всецело доверяя хозяину, они добросовестно и преданно тянули с ним лямку, даже когда вокруг разверзался настоящий ад. А ведь бывало, что люди сознательно отправляли их на верную смерть, без всякого шанса остаться в живых. Речь идет о т.н. животных-камикадзе. Эта идея пришла человеку в голову еще много веков назад. Например, как вы помните, княгиня Ольга сожгла древний Коростень, отправив в него голубей с привязанными фитилями. О том, что вместе с домами сгорели и сами несчастные птицы, «Повесть временных лет», конечно, не упоминает – тогда никому не было дело до каких-то там голубей! А в 15-17 веках никто не жалел стада быков, которых направляли на ощетинившиеся пиками ряды противника, привязывая к их хвостам горящую паклю. И дело было не в том, что бегущий напролом бык являлся каким-то чудо-оружием, нет. Просто он заменял собою тяжелого кавалериста. Заменял в двух случаях: когда этого кавалериста не было вообще (например, у запорожских казаков, представленных только легкой кавалерией), или когда его шансы остаться живым после атаки приближались к нулю.

Потом огнестрельное оружие усовершенствовалось, тактика боя изменилась, и на какое-то время о животных-камикадзе позабыли. Вспомнили о них перед Второй мировой, когда в армиях ряда стран, учитывая опыт предыдущей мировой бойни, искали новые способы поразить противника. И вот в 1930-м году некий курсант Ульяновской школы служебного собаководства по фамилии Шошин подал идею использовать собак против танков. Поскольку, понятное дело, собака не может метать гранаты, Шонин предложил привязывать к ней мину с контактным взрывателем. Что творилось в голове и душе этого курсанта, мы не знаем, но видимо с собаками он общего языка так и не нашел, потому что вряд ли вменяемый человек, выбравший для себя призвание собаковода, предложил бы отправлять своих питомцев на убой. К сожалению, идея Шошина была одобрена, поскольку жалость в тогдашнем СССР расценивалась как нерациональное буржуазное чувство. К тому же предложенные методы отбора и дрессировки предполагали использовать в качестве смертников «бракованных» собак, списанных с курсов подготовки пограничных и армейских собак из-за недостаточной прилежности, а также пойманных на улице дворняжек и «мобилизованных» гражданских собак (отнятых у хозяев). Подготовка этих собак-истребителей танков была примитивной и жестокой: собак периодически морили голодом, а потом давали им еду, которую клали под днище танка. Привыкнув к этому, уже на фронте несчастное голодное животное бежало к танку противника с единственным желанием покушать – и цеплялось за броню рюкзачком со взрывчаткой. Что тут сказать? Это подло! Обманывать животное - все равно, что обманывать ребенка. Разница только в том, что животное не заплачет от обиды, тем более погибшее.

Конечно, впоследствии историки пытались героизировать собак-камикадзе, рассказывая об их большом вкладе в победу над врагом – но почему-то кажется, что таким образом они старались лишь оправдать эту чудовищную практику. Что до ее эффективности, то вот вам факты: из 8,5 тысяч собак-камикадзе, подготовленных в течение 1941-43 гг., лишь 300 смогли подбить или хотя бы повредить вражеский танк. Большинство остальных просто погибли, причем некоторые от рук своих же инструкторов. Ведь если в ходе боя собака не поражала цель, а возвращалась обратно, ее строго-настрого предписывалось застрелить, чтобы она не взорвала своих (снимать с нее рюкзачок со взрывчаткой и взведенным взрывателем было уже нельзя). Для этого в составе отряда собак-истребителей танков входил специальный снайпер. В одном из донесений за октябрь 1941 года сообщается, что из девяти выпущенных в атаку на танки собак ни одна не достигла цели, собаки стали прятаться в воронках, в ходе чего три из них взорвались, а потом остальные пытались вернуться в свои окопы – и красноармейцам пришлось от них отстреливаться. Какой уж тут героизм! В армии эту затею вообще воспринимали весьма негативно: одни искренне жалели собак и чуть ли не дрались с их инструкторами, другие считали, что собака с миной на спине приносит больше проблем своим, чем противнику.

С осени 1943 года использование собак-истребителей танков прекратилось. Оставшихся бедолаг, к счастью, не ликвидировали, поскольку собака без мины не представляла угрозы, а стали переучивать. Самые смекалистые из них освоили новую профессию диверсантов, которая хоть и была сопряжена с высоким риском, но все же оставляла шансы выжить. Задачей собаки-диверсанта было донести на себе рюкзачок с миной до объекта (железная дорога, самолет, склад), сбросить его, дернуть за чеку и постараться унести ноги до того, как произойдет взрыв. Ну а остальных определили в санитары, разведчики и охранники, саперы. Одной из них была немецкая овчарка Дина, чья военная служба поистине достойна киносценария. С началом войны она прошла курсы собак-истребителей, однако умную собаку пожалели и отправили переучиваться на диверсанта. В 1943-м Дина участвовала в «рельсовой войне» в Белоруссии, где подорвала вражеский эшелон. Затем ее переучили на сапера, и до конца войны Дина специализировалась на обнаружении оставленных немцами самых опасных мин-сюрпризов и мин-ловушек. За неоспоримые высокие заслуги собаки, ее инструктора наградили орденом Красного Знамени. Ну а для самой Дины главной наградой была любовь хозяина (точнее, хозяйки).

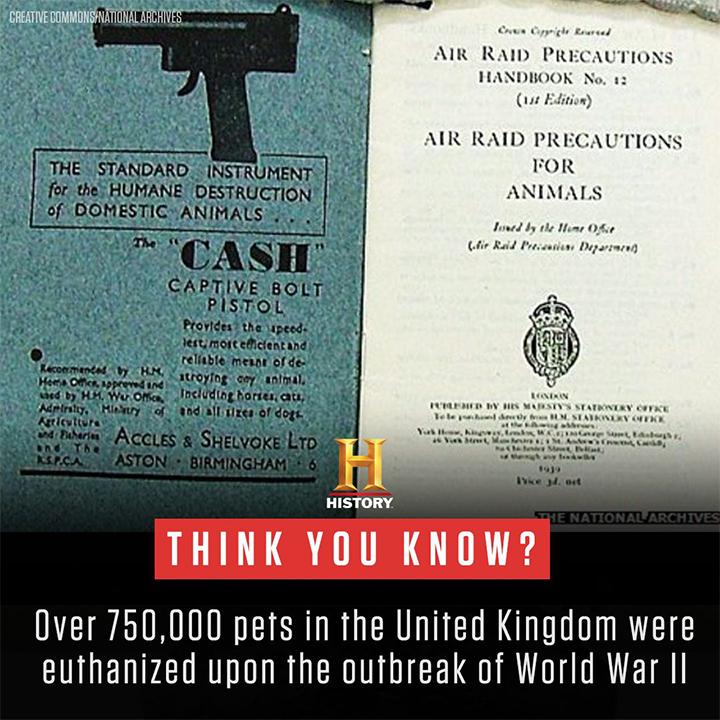

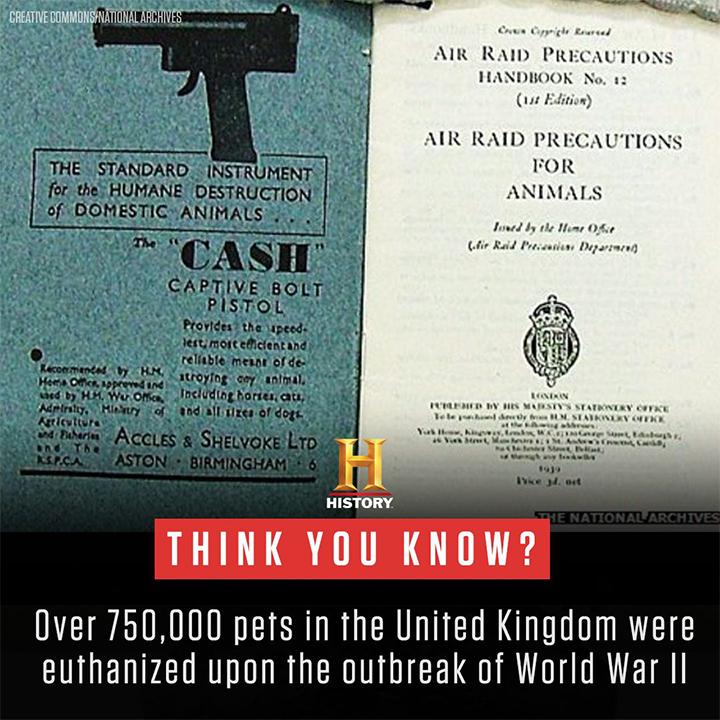

Но если в СССР собаки-истребители гибли хотя бы в бою с врагом их хозяев, то в Великобритании сотни тысяч владельцев собак и кошек решили просто избавиться от них, как от обузы и лишних ртов. Началось все еще летом 1939-го, когда Вторая мировая еще не началась, но британское правительство уже начало готовиться к воздушным налетам противника. На волне этой подготовки был создан Национальный комитет противовоздушной обороны животных (National Raid Precautions Animals Committee - NARPAC). Задумка была благой: предотвратить появление множества бездомных кошек и собак, владельцы которых, спасаясь от бомбардировок, бросили бы своих домашних питомцев на улице. Ведь такое уже случилось во время Первой мировой, после налетов немецких дирижаблей. Однако исполнение задумки вылилось в чудовищную трагедию. В первые дни войны NARPAC распространил в больших городах брошюры для владельцев домашних животных с советами либо отвезти их в деревню, либо… усыпить. Под якобы благим предлогом «спасти их от возможной трагедии», а так же чтобы животные не объедали своих хозяев и британскую социальную систему. К брошюре даже прилагалась реклама специального «пистолета для гуманного усыпления», простреливающего голову любимого песика или кошечки, дабы не обременять себя визитом к ветеринару.

Как, по-вашему, отреагировали на эти советы британцы? Казалось бы, что нация, известная на весь мир своей любовью к домашним кошкам, гуляющая по улицам с бульдогами и пуделями на поводках, должна была вздрогнуть от подобных советов и посильнее прижать к себе четвероногих членов своих семей. Но вместо этого она их предала. Поддавшись какой-то истерии, британцы толпами повалили к ветеринарам, у которых образовались огромные очереди, а «пистолетов гуманного усыпления» просто на всех не хватало. Только в 1939-м, еще до начала налетов Люфтваффе на города Англии, обезумевшие британцы убили около 300 тысяч своих домашних животных. Всего за годы войны в Великобритании лишь официально были «усыплены» (в основном застрелены) 750 тысяч домашних собак и кошек! Отчаянные призывы о милосердии владельцев приютов, готовых принять несчастных животных, вдруг ставших обузой для своих хозяев, были услышаны не и всеми (а ведь только лондонский приют Бэттерси спас за время войны 145 тысяч брошенных домашних животных). Впоследствии британцы просто забыли этот страшную страницу своей истории, будто ничего такого и не было. Однако в 2017-м в Чикаго вышла книга Хильды Кин «Великая бойня кошек и собак», вызвавшая целый ряд публикаций в американской прессе (британская отмолчалась). По мнение Хильды Кин, с чем нельзя не согласиться, самым ужасным в этом «домашнем холокосте» было то, что многие британцы считали, что таким образом они выполняют свой гражданский долг! «Это то, что люди должны были сделать, услышав новости: эвакуировать детей, задернуть черные шторы, убить кошку», - писала она. Как тут не вспомнить, что тогда же немцы, выдававшие своих соседей-евреев, тоже считали, что выполняли свой гражданский долг! Как видите, гражданская сознательность не всегда является благом – особенно когда у людей нет ни собственного мнения, ни души…

Голуби войны

Пешая почта скороходов бронзового века доставляла по эстафете папирусы со скоростью 10-15 км/час. Конные посыльные со срочными депешами преодолевали за час 20-30 километров (пускать коня в бешеный галоп не рекомендовалось). Почтовый голубь, не особо торопясь, летит со средней скоростью 65 км/час, при этом может преодолеть расстояние в сотни километров. До появления в 19 веке телеграфа, голубиная почта оставалась самым быстрым способом связи. Поэтому преимущества голубиной почты оценили еще в Древнем Риме, где она была организована по всей империи, позволяя быстро передавать важные новости из провинций в столицу, в том числе пересекая моря. И тогда же при римских легионах были учреждены постоянные пункты военной голубиной почты – обычно это были несколько легионеров, чьим «вооружением» являлись клетки с голубями. Но от каждого такого голубя мог зависеть исход сражения, а то и всей военной компании. Так на службу человечеству поступили самые маленькие, самые быстрые и, без преувеличения, самые отважные солдаты.

Но даже после того, как Старый и Новый свет стали опутывать телеграфные и телефонные линии, голубиная почта еще долго оставалась востребованной у военных. Потому что она была еще и самым надежным на то время, способом связи. Бегуна или всадника нетрудно перехватить, провода можно перерезать, а вот остановить маленькую быструю птицу не так-то просто. Конечно, это не значит, что служба почтовых голубей была безопасной, отнюдь! В них стреляли из луков и арбалетов, потом из ружей, затем из пулеметов. Для охоты на почтовых голубей использовали хищных птиц. Так, в конце 19 века в германской армии даже появились специальные подразделения охотников за голубями, на службе которых находились ястребы. Поэтому во время войны до адресанта не долетал каждый третий, а то и каждый второй голубь. Но поскольку важные депеши дублировались и отправлялись несколькими птицами, то в итоге хотя бы одна из них доставлялась по назначению.

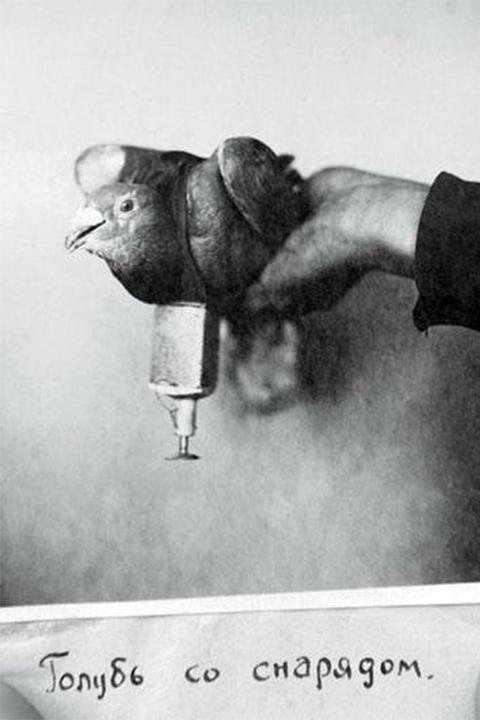

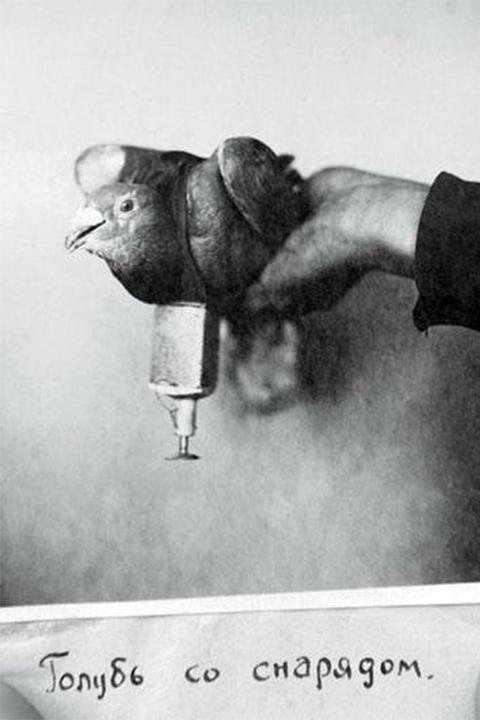

В 1912 году голуби освоили новую военную профессию – воздушного разведчика. Немецкий изобретатель Юлиус Нойброннер создал для них миниатюрную автоматическую фотокамеру, которая крепилась к груди птицы. Превосходная цейсовская оптика и специальная микропленка (использовавшаяся также в шпионских фотоаппаратах) позволяли делать два-три десятка снимков местности, над которой пролетал голубь. Потом снимки распечатывали – и вот вам данные аэроразведки местности, укреплений и крепостей, целых городов! Но большого применения голуби-разведчики не имели. Во-первых, использование голубей сопряжено с главной трудностью: сначала птицу со своей станции (гнезда) необходимо переправить тому, кто затем выпустит ее обратно с почтой или фотокамерой. В условиях обычной, прямой связи, голубиная почта работает исправно. А если нужно отправить послание из тыла противника? Ведь переправить туда голубей через линию фронта очень сложно (для этого, в частности, и использовали собак). Поэтому в воздушной разведке голубей вскоре заменили аэропланы.

Зато для быстрой доставки депеш от подразделений, от разведгрупп, а также экипажей аэропланов и бронемашин, голубей массово использовали в течение всей Первой мировой. Потому что хотя тогда уже появились первые военные радиостанции, они весили несколько сот килограмм (не считая генератора) и перевозились в специальном грузовом прицепе. Радиостанции были при штабах армий, корпусов, дивизий, но уже на уровне полков и ниже единственным средством быстрой связи были только голуби. И их число возрастало: в армиях Антанты и ее союзников служили 400 тысяч почтовых голубей, а в армиях Тройственного союза 180 тысяч. Однако в ходе Второй мировой, несмотря на появление компактных радиостанций и оснащение ими военной техники и разведывательных групп, потребность в почтовых голубях еще более возросла. Только армиями стран гитлеровской коалиции на военную службу было привлечено 980 тысяч голубей - впрочем, такие цифры обусловлены большими потерями пернатых почтальонов. В кино вы никогда не увидите немецких солдат с голубиными клетками за спиной или в коляске мотоцикла, но в реальности голубиная почта в немецкой армии была массовой, начиная с уровня пехотной роты и артиллерийской батареи, и вплоть до генерального штаба. В армии США почтовый голубь входил в состав разведгрупп, отрядов десантников, экипажей стратегической авиации. Они служили на советских кораблях подлодках в качестве запасного средства связи на случай поломки радиостанции.

А еще голуби стали настоящим символом разведки (или шпионажа, это с какой стороны посмотреть). Об этом уже все давно позабыли, потому что, опять же, в кино отважные разведчики (или коварные шпионы) передавали сведения только по рации. На самом деле число переданных голубиной почтой важных разведывательных сообщений исчислялось тысячами! При всей кажущейся архаичности, голубиная почта обладала очень важным достоинством: она была признана самой незаметной для противника, и оставалась таковой вплоть до появления в конце 20 века массового интернета. Ведь работа любой чужой рации сразу засекалась (эфир прослушивался), и даже без ее точной пеленгации сразу становилось понятно, что в данной районе работает вражеский шпион – именно так часто и узнавали об их существовании. Голубя же можно было выпустить практически незаметно, но даже увидев его, редко кто мог бы разглядеть прикрепленный к нему крошечный контейнер с донесением. Именно поэтому в ряде воюющих стран (например, СССР) все частные голубятни брались под контроль, а то и просто конфисковались. Но ведь оставались еще вездесущие городские сизые голуби, а почтовые были от них почти неотличимы - поскольку именно таких птиц, а не выделяющихся породистых белых «франтов», брали на службу. Конечно, чтобы отправить сообщение, нужно было еще заполучить голубя, который бы потом вернулся в свое гнездо, и вот тут разведчики шли на различные ухищрения. Во время отступлений своей армии они оставляли «закладки» почтовых голубей у своих связных (в закрытых голубятнях или просто в клетке, подвешенной в сарае или на чердаке), или же находили способы переправить голубя через линию фронта. Для этого птицу помещали в специальный маленький контейнер (клетку, коробку с отверстиями), которые затем тщательно прятали в своих вещах, в каком-то грузе или даже под юбкой женщины. Согласитесь, это тоже захватывающий сюжет для шпионского детектива! Но, увы, сценаристы и режиссеры предпочитают снимать кино о том, как пугливо озирающиеся небритые типы тащат в заплечном мешке рацию.

Об эффективности голубиной военной почти говорят такие факты: в Советском Союзе от нее отказались в 1945-м, в армии США она работала до 1957-го, а в армии Швейцарии до 1996-го!

Голуби были вторыми, после собак, животными на службе людей, получивших заслуженные почести. Однако их тоже хотели предать, сделав их них невольных камикадзе. В 30-е годы в РККА в питомнике «Красная звезда» начали подготовку голубей-диверсантов, которых приучили садиться на самолеты, бочки с горючим, авиабомбы. Во время войны голубей должны были как-то доставить на вражескую территорию (или оставить на оккупированной), а затем выпустить возле аэродромов противника. Сама диверсия осуществлялась с помощью миниатюрных термических гранат с нажимным взрывателем, прикрепляемым к грудке голубя. Разумеется, что несчастная птица при этом погибала сама. Широкого применения эта затея не получила, но есть упоминания нескольких немецких летчиков о таких «атаках» голубей-камикадзе.

Кстати, это очень напоминает недавнюю атаку украинских дронов на российские аэродромы! Разница только в том, что вместо голубей были использованы небольшие дроны типа Mavic и Autel (которыми еще нужно управлять). Действительно, подчас новое – это хорошо забытое старое!

Почести для героев

«Миллионы животных погибли на службе своей стране. У них не было выбора, но они преданно служили своим хозяевам даже в самые трудные времена», - сказал вице-президента британского благотворительного фонда «Животные на войне» во время открытия одноименного мемориала в Лондоне (2004 год). Это очень интересный, можно даже сказать уникальный памятник, посвященный всем животным, служившим в армиях Великобритании: от слонов, лошадей и верблюдов до собак и голубей. Благодарность людей, осознавших подвиг младших братьев по оружию.

Что мотивирует на войне человека? Гражданский долг, какие-то идеи, личная месть, жажда приключений, стремление к славе или деньгам. Животным все это не нужно. Им бесполезно рассказывать о патриотизме и они равнодушны к наградам. И служат они не своей стране – тут вице-президент фонда несколько ошибся – а своим хозяевам. Плохим и хорошим, не задаваясь вопросом, на правой ли стороне они сражаются. Желая в награду лишь внимание, ласку и, конечно же, что-то вкусненькое. При этом животные никогда не предают. Они могут сделать что-то не так, в какой-то экстремальной ситуации могут испугаться и убежать, но не предать своего хозяина, даже самого плохого.

Поэтому памятники животным героям и участникам войн, а их поставлено много, больше всего нужнее людям – чтобы знали и помнили, и о подвигах животных на войне, и об их трагедии. Как, например, памятникам собакам-истребителям танков в Волгограде. Пусть их вклад в победу был небольшим, но человечество очень сильно морально задолжало этим обреченным на смерть псам, и почтить их – меньшее из того, что можно было сделать.

«Санитар шотландская овчарка в защитном белом халате (дело было зимой), найдя раненого, ложилась рядом. У нее на спине была корзиночка с едой и водкой, потом она брала в зубы кожаную блямбу, подвешенную к ошейнику, и спешила к санитару, показывала, что кого-то отыскала, вела хозяина к раненому», - вспоминал Илья Эренбург. За время войны санитарные собаки нашли и помогли эвакуировать с поля боя в госпитали 680 тысяч раненых бойцов, многим из которых они буквально спасли жизнь. И отрадно, что люди этого не забыли.

Большинство из таких памятников посвящены именно собакам – наверное потому, что люди считают их самыми душевно близкими к себе живыми существами. К сожалению, лошадям, которых в армии всегда служило на порядок больше, чем собак, памятники ставили очень редко. А вот на втором месте оказались голуби. Причем, первый памятник им поставили еще после Франко-германской войны 1870-71 гг., за неоценимую помощь в доставке почты из осажденного Парижа. А после Первой мировой такие памятники появились в Бельгии и Британии.

Нужно отметить, что тогда многих людей до глубины души поразило, как маленькие хрупкие птицы пробирались сквозь обстрелы и ядовитые газы, уворачивались от ястребов-охотников, летели с донесениями в лютые морозы и под проливными дождями. Столь же высоко были оценены их заслуги и в ходе Второй Мировой. Так, медалью Марии Дикин (основательница британского Народной ветеринарной амбулатории PDSA), учрежденной в 1943 году для животных, отличившихся на службе в армии, были награждены 32 голубя, 18 собак, три лошади и один корабельный кот. Начиная с 2000 года эта медаль была вручена еще 14 собакам, отличившихся в поисковых операциях, спасательных рейдах и на службе в полиции.

Самыми же маленькими помощниками солдат, из удостоившихся почестей, стали крошечные светляки – их изобразили на лондонском мемориале «Животные на войне». Казалось бы, ну такой от них может быть толк? Может, и еще какой! Несколько светлячков, собранных в бутылку, заменяли солдатам обоих мировых светильники. Пусть этот свет был очень тусклым, но его хватало, чтобы прочитать депешу или написать письмо домой. Светлячок в пустом аптечном пузырьке, прикрепленном на спине, служил маячком во время ночных рейдов: так солдаты видели впереди идущего и не сбивались с пути. Возможно, на стене мемориала нашлось бы место и для мышей, однако опыты по превращению их в маленьких диверсантом, грызущих проводку вражеской техники, не увенчались успехом. Может оно и к лучшему, ведь если бы мыши вошли во вкус и продолжали бы свои диверсии и после окончания войны, то техническое развитие человечество могло бы застопориться.

Слушайте

Читайте также

ИСТОРИЯ

У Эдди было слабое место-сын, которого он обожал. Эдди скрывал свою связь с мафией. Он хотел чтобы сын был лучше, чем он сам. Эдди мечтал оставить сыну своё доброе имя и личный положительный пример. В какой-то момент Славный Эдди решил искупить все содеянное и рассказать властям об Аль Капоне.

декабрь 2025

ПРОЗА

Дед закончил войну под Берлином и вернулся домой с тремя ранениями, двумя контузиями, орденами Красного Знамени и Славы, кучей медалей и вот этим пистолетом. …Сергей взял пистолет в руку и ощутил его приятную и убийственную тяжесть: снял с предохранителя, передёрнул затвор и, отведя руку в сторону и вниз, нажал на спусковой крючок….

декабрь 2025

ФОРС-МАЖОР

ДЕТЕКТИВ

Отношения с мужем натянулись еще сильнее. Ричард, правда, стал вежливым, но Лиза понимала, когда адвокат вежлив, значит что-то варится.

декабрь 2025

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

"Россия такая страна, которая ничего не боится. Простить террористов — это дело бога, моё дело — отправить их к нему. Россия не сердиться, Россия сосредотачивается. Вышли, не имея права, — получите по башке дубиной."

декабрь 2025

ИСТОРИЯ

У Эдди было слабое место-сын, которого он обожал. Эдди скрывал свою связь с мафией. Он хотел чтобы сын был лучше, чем он сам. Эдди мечтал оставить сыну своё доброе имя и личный положительный пример. В какой-то момент Славный Эдди решил искупить все содеянное и рассказать властям об Аль Капоне.

декабрь 2025

ПРОЗА

Дед закончил войну под Берлином и вернулся домой с тремя ранениями, двумя контузиями, орденами Красного Знамени и Славы, кучей медалей и вот этим пистолетом. …Сергей взял пистолет в руку и ощутил его приятную и убийственную тяжесть: снял с предохранителя, передёрнул затвор и, отведя руку в сторону и вниз, нажал на спусковой крючок….

декабрь 2025