Неминуемый дуэт

Опубликовано 19 Февраля 2025 в 06:27 EST

Обновлено 19 Февраля 2025 в 06:43 EST

Если кто-то станет утверждать, что советские школьники практически не воспринимали американскую культуру, что их отношение к этому явлению формировалось исключительно конфронтационно, то, с точки зрения истории 1960 – 1970-х, это будет слишком упрощенная, примитивная констатация реального положения дел.

…Листая многочисленные воспоминания очевидцев тех лет, постоянно натыкаешься на созданные приблизительно в конце 1960-х в СССР клубы интернациональной дружбы (КИДы), руководили этими клубами, как правило, учителя английского языка. (В моей, русскоязычной, школе и многих других в Узбекистане того времени обязанности руководителей КИДов, занимавшихся перепиской, общением детей разных стран, исполняли и иные педагоги – например, учителя истории и обществознания. Думается, в обоих случаях была своя веская причина).

Помните, в лучшем советском фильме 1968 года «Доживем до понедельника» Станислава Ростоцкого учительница английского Наталья Горелова влюбляется в учителя истории Илью Мельникова – и оба они «сеют разумное, доброе, вечное»? Уверен, что сценарист Георгий Полонский многое зашифровал в своем тексте: например, автор совсем не зря свел представителей двух указанных школьных предметов, не сделал Горелову, в отличие от других словесников, дурой, да еще противопоставил ей ее одноклассника, циника, холодного прагматика Бориса Рудницкого. Так вот Горелова, многие другие советские гореловы-«англичанки», на наш сегодняшний взгляд, – персонажи, явно ломавшие закосневшие жизненные стереотипы тех лет.

Типичный (хороший, отличный) советский учитель-историк (историчка) – это, как правило, опрятный, слушающий программу «Время» и читающий газету «Правду», убежденный в существовании компартии США, несколько пафосный, любящий публичность человек, но с важным, с сегодняшней точки зрения, плюсом – превосходным знанием всемирной истории, умением слушать любого оппонента, требовать от школьника читать, смотреть и слушать все, «что не запрещено законом».

В свою очередь, советский учитель английского языка – это преимущественно человек с привлекательной внешностью, несколько аполитичный, сдержанный, не любящий актовые залы с портретами классиков марксизма-ленинизма, модно одетый, имеющий на все свою точку зрения, и умеющий это скрывать.

Среднеазиатские «англичане» и «англичанки» – это форменные «леди» и «джентльмены» в школах, вынужденно, по причине внутренней миграции, поменявшие российские леса и реки на оазисы пустыни; как на подбор симпатичные, часто в модном прикиде из валютной «Березки». Фактически эти господа в тогдашних условиях невольно становились миссионерами, приобщавшими советских школьников к тайнам англосаксонского, протестантского, мира.

Проследим, например, как менялось отношение к распространению образцов американской литературы в Советском Союзе. Известно, что наркомпрос в конце 1930-х решил запретить популярного «Тома Сойера» Марка Твена под благовидным предлогом – чтобы стимулировать свою собственную, советскую, детскую литературу. Но после смерти Сталина установки поменялись, появляется на свет новый, третий по счету в ХХ веке и первый постреволюционный украинский перевод этого произведения американского классика, – событие достаточно показательное для прогресса литературы, для восприятия американской культуры в советских национальных республиках. Твена, мастерски передавшего детские невзгоды и приключения, коммунистам времен Брежнева было совершенно невозможно игнорировать. «Тома Сойера» советский учитель-историк приводил в качестве примера жизни в раннем капитализме, а учитель английского – для ознакомления с литературным языком.

(Признаюсь, лучшим подарком мне в день рождения в 1978 году был тогда дефицитный, несмотря на баснословные тиражи, роскошный по полиграфии двухтомник Джека Лондона. Помню, что пытливые местные почитатели этого американского писателя легко улавливали аналогии лондоновской шедевральной «Любви к жизни» с более поздней по срокам «Повестью о настоящем человеке» Бориса Полевого, а более скрупулезные умы задавались вопросом, заводящим в тупик: почему главный герой первого рассказа мучился ради собственной свободы, а Алексей Маресьев – исключительно из патриотических соображений?)

По какой причине другой американский писатель – О`Генри – был так популярен в школах советской Средней Азии? Потому, наверное, что жители южных республик были беднее, чем представители северных, они, без преувеличения, учились у О`Генри жить в условиях советской нищеты и дефицита. Традиционная наивность узбеков, умноженная на восточную сентиментальность самых кассовых в те годы в регионе индийских мелодрам, была созвучна идее О Генри гуманизма вовне, искреннего, а не навязанного обществом (государством).

Советским гражданам, как известно, внушалось презрение к мещанству, а на деле они, постоянно пребывающие в серой обыденности, прекрасно видели коррупцию и с ненавистью наблюдали за бессовестной роскошью зажравшейся партноменклатуры. Последняя сама подпитывала нездоровые иллюзии молодежи, идеи двоечников о статусном положении в иерархическом обществе, о кооперативной квартире, «Волге» и «Жигулях» – причем все это было никак не от западного прагматизма или индивидуализма, не от американской философии с ее протестантским духом, это была банальная советская действительность.

Другой поток распространения культуры США – американское кино, оно проникало в наши саванны тремя путями: через субъектов желанных загранкомандировок, закрытые показы для партноменклатуры и, наконец, огромную сеть кинотеатров. В период детанта – разрядки международной напряженности – американские фильмы стали показывать чаще, и школьники всем классом могли пойти, например, на великолепно дублированный вестерн «Золото Маккены», шедший в прокате летом 1974 года с просмотром более 60 миллионов советских граждан. (Согласитесь, попереживать за героев американского сюжета отдыхавшим в таджикском Душанбе узбекским школьникам, слушая при этом в фильме великолепный голос Валерия Ободзинского – это ли не космополитизм и глобализм чистейшей воды в хорошем смысле слова?)

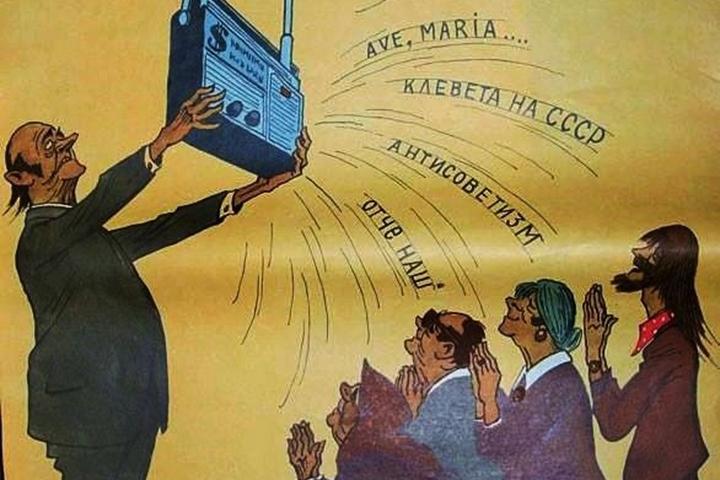

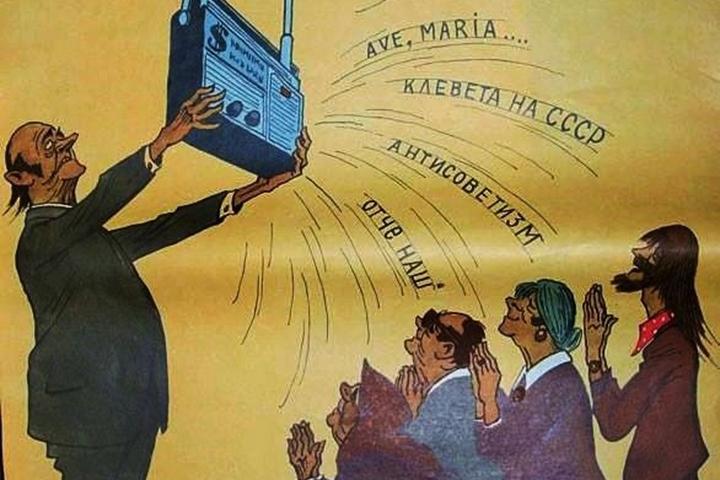

Вещавшую из США радиостанцию «Голос Америки», как известно, слушали по ночам, сквозь треск глушилок, в том числе диссидентствующие школьники (были и такие), обсуждая потом услышанное или на кухне с близкими, или с однокашниками. (Показательно, что о победах на президентских выборах Джеральда Форда, Джимми Картера, Рональда Рейгана молодые слушатели в Узбекистане узнавали прежде всего именно по «Голосу», и именно от учителей английского. Ну а то, что поразило лично автора этих строк, – это часто транслировавшаяся «Голосом» музыка кантри – задорные песни богатой американской деревенщины, которые ставили под вопрос адаптированную к современности местную народную музыку – этот настоящий колхозно-совхозный анахронизм).

В сознание граждан Средней Азии вторгались два бумажных антипода – советский журнал «Иностранная литература» и штатовский иллюстрированный журнал «Америка» (последний в Средней Азии распространялся в Алма-Ате, Ашхабаде, Душанбе, Караганде, Кустанае, Ташкенте, Фрунзе, Целинограде).

«Иностранка», скажу откровенно, в наших, узбекистанских киосках залеживалась (хотя однажды я увидел ее аж в библиотеке сельского клуба далекого от автомобильных трасс целинного хлопкового района; напомню, что в ее редколлегии были таджик Бобожон Гафуров и узбек Камиль Яшен, а при Горбачеве издание возглавлял киргиз Чингиз Айтматов). А вот журнал «Америка», по правде говоря, не был доступен в такой степени, особенно за пределами столиц, и, если попадал в провинцию, то зачитывался буквально до дыр.

Не скажу, что «Иностранка» была ориентирована исключительно на преподавателей и учителей иностранных языков – при Брежневе ее неплохо читали и студенты, и даже ученики, хотя лучше шли в массы знаменитые томики «Библиотеки “Иностранки”» (лично для меня тогда культурным шоком стали переводы в ней произведений Хемингуэя и Сэлинджера).

Когда американцы возражали, что в США, кроме Твена, Лондона, Хемингуэя, Сэлинджера, были другие, более значимые и талантливые, писатели, то возражавшим обычно советовали обратиться к «Иностранке».

Иное дело «Америка». От вашингтонско-московской редакции этого журнала требовалась большая изворотливость, чтобы проводить свою редакционную политику.

«Америка» шла нелегкими путями, по-дипломатически нащупывая вкусы советских граждан, проделывая бреши в советской пропаганде и тщательно обманывая красную цензуру. Журнал, без преувеличения, лучше других источников представлял американскую культуру и литературу, знакомя, в частности, советских граждан с русскими переводами Роберта Пенна, Сола Беллоу, ушедшей Эмили Дикинсон и многих-многих других. (Для себя я, будучи молодым, пометил абсолютно неприемлемые для советской идеологии материалы об индивидуализме и авангардизме в американском искусстве).

При Картере – больше, чем при Форде и Рейгане, – и «Голос Америки», и «Америка» обрели иную тональность, они стали более гуманитарными, с упором на правозащитную тематику.

Советские граждане если не вовсю, то спорадически переписывались и перезванивались, с гражданами «империи зла» сквозь «железный занавес», знакомились с лучшими образцами американской литературы и философии, слушали джаз и смотрели голливудское кино, читали – пусть и в купюрах – лучшие газеты Нового Света. И лучшие советские школы с их превосходными учителями сыграли в этом не последнюю роль.

Слушайте

ФОРС-МАЖОР

ДЕТЕКТИВ

Отношения с мужем натянулись еще сильнее. Ричард, правда, стал вежливым, но Лиза понимала, когда адвокат вежлив, значит что-то варится.

декабрь 2025

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

"Россия такая страна, которая ничего не боится. Простить террористов — это дело бога, моё дело — отправить их к нему. Россия не сердиться, Россия сосредотачивается. Вышли, не имея права, — получите по башке дубиной."

декабрь 2025

ИСТОРИЯ

У Эдди было слабое место-сын, которого он обожал. Эдди скрывал свою связь с мафией. Он хотел чтобы сын был лучше, чем он сам. Эдди мечтал оставить сыну своё доброе имя и личный положительный пример. В какой-то момент Славный Эдди решил искупить все содеянное и рассказать властям об Аль Капоне.

декабрь 2025

ПРОЗА

Дед закончил войну под Берлином и вернулся домой с тремя ранениями, двумя контузиями, орденами Красного Знамени и Славы, кучей медалей и вот этим пистолетом. …Сергей взял пистолет в руку и ощутил его приятную и убийственную тяжесть: снял с предохранителя, передёрнул затвор и, отведя руку в сторону и вниз, нажал на спусковой крючок….

декабрь 2025