Мои предки иноверцы

Сокровенное

Опубликовано 17 Марта 2020 в 07:49 EDT

Окончание. Начало.

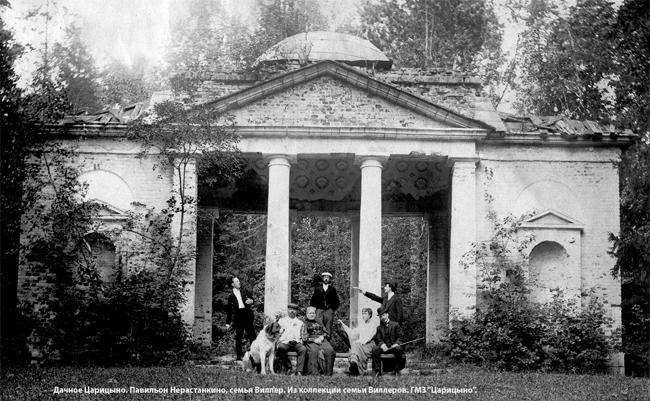

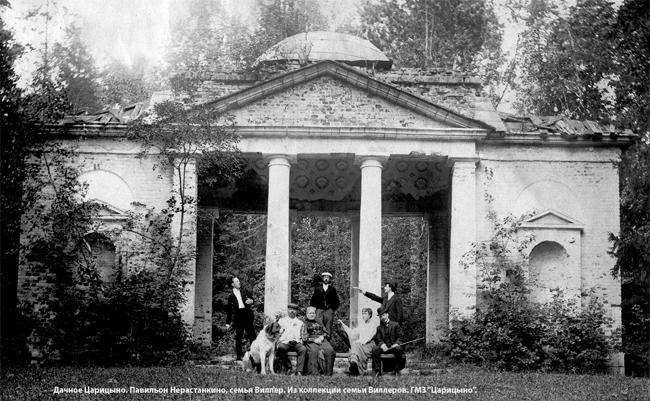

Поскольку дачный поселок Царицыно, возникший в конце позапрошлого века рядом с одноименным дворцово-парковым ансамблем, играл очень большую роль в жизни моих предков, проводивших там не просто лето, а добрую половину года, у меня был стимул, мотив и интерес узнать об этом проблемном историческом объекте как можно больше, пройтись по основным его вехам. Я не стала бы даже называть это очередным отступлением, поскольку, повторюсь, судьба Виллеров крепко-накрепко вплетена в историю Царицына дачного.

Из истории Царицына: Черная Грязь

Места те в разное время именовались по-разному. И хозяева у них были разные. Поначалу – бояре Годуновы, при Иване Грозном. По приказу Бориса Годунова (1552-1605) были построены плотины на здешних речках, образовавшие цепочку каскадных прудов, протяженностью в 5 км. Один из них, самый большой в Московской области, по сей день зовется Борисовским. (А все вместе они теперь Цареборисовские.)

После того, как были обнаружены целебные грязи и «Живоносный источник», отмеченные часовенкой в честь Богородицы, обширная безлюдная пустошь с несколькими избами получила название село Богородское. Позже его переименовали в Черную грязь, переданную в пользование Евдокие Стрешневой (1626-1645), ставшей русской царицей и родоначальницей династии Романовых.

Отец царицы, Семен Стрешнев, подошел к полученным землям по-хозяйски и занялся их благоустройством – построил боярские хоромы, погреба, амбары, мельницу, заложил фруктовые сады и огороды. В строительстве помогали ему несколько сотен белорусских пленных.

Следующий владелец князь В.Голицын, фактический глава государства русского при царевне Софье Алексеевне (1682-1689), обустраивался с княжеским размахом, много чего добавив и модернизировав на французский манер, включая ландшафтный парк. Его усадьба вполне себе могла сойти за дворец. Но после того, как Петр I отправил Голицына в ссылку, все его черногрязенское хозяйство было конфисковано и отошло к казне.

Позднее Пётр I подарил Чёрную Грязь молдавскому господарю Дмитрию Кантемиру (бежавшему от турок в Россию), который с удовольствием там обосновался и над дальнейшим расширением своего нового поместья хорошо потрудился. И Голицын, и Кантемир особенно заботились о поддержании прудов в надлежащем состоянии, возводя новые плотины и обновляя старые, украшая их водяными мельницами и искусственными островками.

Царицыно дворцовое

К концу XVIII века Екатерина II, задумав сделать Москву второй столицей, подыскивала себе живописное местечко для загородной резиденции, на манер Петергофа, и остановила свой выбор на Черной грязи, придя в восторг от прудов, ландшафтного паркового ансамбля, фруктовых садов и умиротворяющего русского раздолья. Екатерина выкупила поместье с прилегающими к нему селами у престарелого сына Кантемира. А неподобающее царственной особе название местности переименовала в Царицыно – то бишь: «принадлежащее царице». Остаток лета 1775 года она провела вместе с князем Потемкиным в голицынско-кантемировской усадьбе, организуя здесь не только празднества, но и приемы, и даже заседания Государственного совета.

Строительство царицынской резиденции Екатерина поручила придворному зодчему Василию Баженову. Свой архитектурный подход Баженов окрестил «нежной готикой», хотя по существу это была все та же, присущая российскому стилю, эклектика. Им впервые было использовано сочетание красного кирпича и белого камня (а не штукатурки).

По проекту Баженова царицынский ансамбль должен был состоять из двух дворцов (один – для императрицы, другой – для ее сына, цесаревича Павла) в окружении нескольких корпусов (хозяйственных, для придворной знати), с павильонами, ротондами и мостами. Плюс разбросанные по парку имитации древних развалин, модные в те времена.

На протяжении десяти лет (с 1775 по 1785) Баженов вкладывал в свой проект не только душу, талант и время, но и собственные средства, когда денег из казны не хватало. За все эти годы императрица ни разу в Царицыно не появилась. Чтобы реализовать свой замысел, он влез в долги, продал свое имение и дом в Москве, разорился, и вместе с женой во время строительства жил в Царицыне. Увы. Все его жертвы и рвение закончились для него личной трагедией.

Архитектор больше концентрировал внимание не на внутреннем облике своих творений, а на внешнем, украшая их белокаменными орнаментами, как праздничные торты – кремом. Императрице результаты его многолетних трудов не понравились. Внутри дворца ей было тесно, темно и неуютно, «как в гробу» – потолки низкие, окна узкие, и ни одного туалета. А посему Екатерина повелела разрушить до основания практически законченное, покрытое кровлей дворцовое здание – случай беспрецедентный в истории архитектуры.

И разобрали, на что ушло еще несколько лет. Следом пошли на снос Большой Кавалерский и Камер-юнгфарский корпуса, но это позднее.

Есть весьма любопытная версия, что гнев императрицы был вызван дошедшими до нее сведениями о тайном вступлении ее придворного архитектора в масонскую ложу и о том, что он является связующим звеном между масонами и цесаревичем Павлом, что для нее было равносильно заговору.

Считается даже, что в дворцовых постройках Царицына зодчий-масон закодировал иконографическую программу масонской символики. Из его построек до наших дней сохранилось несколько деталей ансамбля. В частности – необычайно красивый Большой мост над глубоким оврагом со стрельчатыми арками в стиле готических соборов. Зигзагообразный орнамент моста и воспроизводит, якобы, ту самую масонскую символику. Так или иначе, Баженов был отстранен от работ и навсегда попал в немилость. Перестраивать дворцовый комплекс поручили его ученику, Матвею Казакову, что больно ударило его по самолюбию.

Строительство (а это еще 10 лет – с 1786 по 1796) несколько раз прерывалось из-за государственных финансовых проблем. И окончательно остановилось на стадии внутренней отделки семнадцатикомнатного двухэтажного дворца – заказчица, Екатерина II, приказала долго жить. Ненавидевший ее наследник престола, император Павел I, все последующие работы в Царицыне отменил. Казаков успел перестроить только Большой дворец, все остальные детали комплекса остались баженовские.

С годами так и не законченный дворец, в котором никто никогда не жил, начал ветшать и разрушаться (особенно после того, как обвалилась его кровля, а потом и внутренние перекрытия). От дворца оставались практически только наружные стены. Прекрасные здания зарастали травой, и даже деревьями, умудрявшимися пристроиться на верхних поверхностях. Теперь дворцовый комплекс величали не иначе, как «руиной» или «мрачной развалиной». Хотя мрачным он вовсе не был, скорее – сказочно-открыточным.

Прогулки среди «старины глубокой» доставляли массу эстетического удовольствия. А уж для влюбленной парочки лучшего места и не сыскать. Романтика заросших диким лесом руин, безмятежные бескрайние просторы, сочная зелень трав, холмы и овраги, сверкающая гладь озер – вот что представляло из себя Царицыно тех лет.

Оживление наметилось с появлением главноначальствующего Кремлёвской экспедицией (ЭКС) Петра Валуева (1801), человека мало приятного, но отдавшего много сил возрождению Царицына. По его инициативе реконструировали и благоустроили оранжереи, приносившие неплохой доход царицынскому хозяйству, отремонтировали плотины, разбили английский парк с беседками и павильонами. И разумеется позаботился сей энтузиаст о собственном проживании. Построенная им усадьба, вошедшая в историю Царицына, как «Валуевский дом», имела на редкость выгодное расположение – на высоком пригорке над прудами с панорамным видом на дворцовые постройки и парк. Увы, «валуевский расцвет» был недолог – в 1814 году главноначальствующий умер. Но история его дома имела длинное и «веселое» продолжение. (Об этом пониже.)

Император Александр II, побывавший в Царицыне (1856), решил, что тратить деньги казны на поддержание бесполезных руин прабабки – непростительное расточительство, и наказал перевести нефункциональное поместье из дворцового ведомства в удельное. Вот этот императорский указ и решил неожиданным образом судьбу райского уголка, так долго не находившего себе применения.

Из дворцовой постройки на содержании казны Царицыно превратилось в выставленное на продажу «бесхозное хозяйство», которое отныне обязано было само себя содержать, да еще и приносить доход казне. Продавали его за 82 тысячи рублей, как «склад кирпича». А ведь ансамбль обещал быть уникальным. Каждая его деталь – произведение искусства. Чего стоят одни только баженовские Фигурные ворота и галерея-ограда с помпезной, высоко вознесенной аркой, отмечающие символическую границу между дворцом и парком, Малый дворец, Хлебный дом и Кавалерские корпуса. К счастью, желающих заняться разборкой дворцовых руин по кирпичику не нашлось.

Царицыно дачное

Тогда-то и возникла идея сдавать участки в аренду (сроком почти на сто лет) под дачное строительство, благо дачный бум стремительно набирал в Москве обороты. Стимулировала данную тенденцию открывшаяся в 1866 году станция «Царицыно» на Московско-Серпуховской ветке Южной (позднее –Московско-Курской) железной дороги – первая остановка поезда после Москвы. Всего 18-20 минут в пути, и вы на месте. В дачный сезон курсировали специальные поезда Москва-Царицыно и обратно – этакий шатл на рельсах. Позднее, в начале ХХ века, железнодорожное сообщение с Москвой в летние месяцы стало еще удобнее. Поезда «Молния» доставляли дачников и их гостей в Царицыно с интервалами в четверть часа. А утром и вечером (для тех, кто работал в Москве) интервалы сокращались до пяти минут.

Среди состоятельной московской интеллигенции стало престижным строить дачи в Царицыно. Здесь жили философ Владимир Соловьев, поэты Федор Тютчев и Алексей Плещеев, писатели Леонид Андреев, Иван Бунин и Андрей Белый, композитор Петр Чайковский, певец Леонид Собинов и многие-многие другие видные деятели культуры и искусства. Формировался свой, царицынский мирок со своим эксклюзивным обществом и своим образом жизни, настроенным на отдых, общение, развлечения и удовольствия.

Помимо домовладельцев были, как везде, и сезонные арендаторы. Двое из них – знаменитый археолог и нумизмат А.Орешников и не менее знаменитый историк-москвовед И.Забелин, директор Исторического музея, занялись вдруг в Царицыне археологическими раскопками. Они первыми заметили, что заросшая лесом земля вокруг них дыбится одинаковой, полусферной формы холмиками, и предположили, что это могут быть рукотворные курганы. Их предположение вылилось в открытие. То были могильные курганы славян-вятичей ХI–ХII веков, из которых они извлекали уникальные предметы обихода, украшения, статуэтки, что добавило новый акцент здешним местам. (К этой таинственной страничке истории Царицына я еще вернусь.)

Виллеры в Цариыно

В долгосрочную аренду отдавали все, пригодные для дачного строительства участки, и даже Кавалерские корпуса дворца. В баженовских Третьем Кавалерском и Хлебном доме (самых достроенных) открыли трактиры с номерами. Дачные поселки возникали один за другим – Старое Царицыно, Центральный, Воздушный Сад, Поповка, Покровская Сторона, Новое Царицыно, Воробьевка. Старым Царицыно стали называть дачи, построенные рядом с дворцово-парковым ансамблем, а Новым – поселок, возникший на левом берегу Царицынских прудов, на самом высоком, наиболее сухом месте, среди вековых сосен.

Один за другим открывались магазины, места бытового обслуживания, керосиновая и скобяная лавки, продовольственный магазин, столовая, буфеты, пекарня, аптека, парикмахерская, мастерские ремесленников и т.д. Появилось и своё почтово-телеграфное отделение с телефонной связью (но это уже попозже). В «Путеводителе по Царицыну» упоминается, что из Москвы «ежедневно приезжали разносчики со всевозможными товарами».

Имелась, разумеется, и своя церковь – не церковь, а целый храм, с колокольней и трапезной. Самая первая, деревянная, была построена еще боярами Стрешневыми в 1682 году над источником целебных грязей, и именовалась Храмом иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Ее кирпичный аналог, в стиле елизаветинского барокко, доживший до наших дней, был возведен в 1765 году князем Кантемиром. Стараниями царицынских дачников при церкви учредили церковно-приходское попечительство с бесплатной амбулаторией для крестьян, прислуги и рабочих.

Центром дачной жизни, ее козырем и главной достопримечательностью конечно же оставался Царицынский парк с его живописными руинами и каскадными прудами. На Нижнем Царицынском и Борисовском прудах, помимо базы Московского общества любителей рыболовства (со своими гостиничными номерами), построили купальни, лодочные и спасательные станции, солярии. Пруды содержались в идеальном порядке.

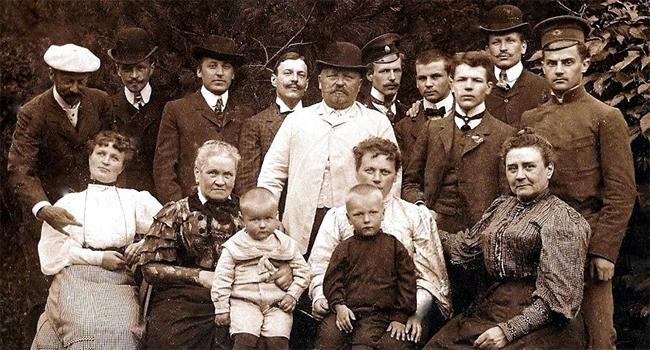

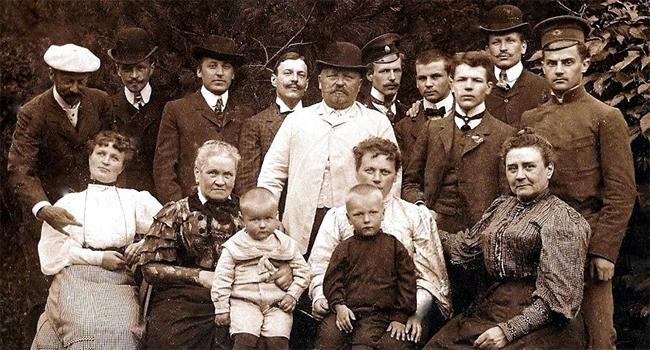

Дачники приезжали сюда на летние месяцы семьями, с полным штатом прислуги – от дворников до поваров. В альбоме моего дедушки есть фотографии, на которых запечатлен их дворник – с женой и тремя детьми. То есть прислуга тоже завозилась целыми семьями. (А может такие, как семья дворника, жили здесь круглый год.)

Мои предки в Царицыно

Прадед купил огромный участок леса в Новом Царицыно и построил на нем просторную усадьбу с тремя двухэтажными зимними домами. Один попроще – для прислуги. Один – для гостей и членов семьи. И один, так сказать, общий – богато украшенный деревянной резьбой, резными колоннами и цветными витражами на нижней веранде, с мезанином под высокой готической башенкой.

С тех пор с ранней весны и до поздней осени вся многочисленная семья Виллеров жила на даче. Дружно жила, с удовольствием. Им было о чем поговорить, что рассказать и чем поделиться друг с другом. Они любили слушать музыку. А прабабушка использовала каждую свободную минуту для рукоделия – весь дом был украшен ее кружевными или вышитыми салфеточками, модными в те времена. Обучала она рукоделию и своих невесток. Что же касается внуков, неукоснительно действовал принцип: делу время, потехе час. Каникулы – каникулами, но и для обучения музыке, искусству, иностранным языкам время находилось.

Все члены семьи собирались вместе в Большом доме за длинным обеденным столом на просторной нижней веранде, пили чай из пузатого бронзового самовара, отдыхали в тенистых уголках большого сада с фонтаном, беседками и аллеями, гуляли в лесу или вдоль живописных прудов дворцового парка, с тогда еще полуразрушенными руинами замка и необыкновенно красивыми мостами.

В этот добрый, гостеприимный дом часто наведывались родственники, в частности – две родные сестры прабабушки, и конечно гости. Чаще остальных – известная балерина Петербургского императорского театра (Мариинского) Анна Иосифовна Собещанская, ставшая другом семьи. Уже значительно позже, где-то в 20-х годах, сестры Николая Ричардовича Барто, тоже балерины, вместе с Собещанской открыли на Тверском бульваре частную балетную школу.

Дачники, как им и положено, приезжали в Царицыно отдыхать – от работы, от городской суеты. Но прадед мой не позволял себе расслабиться даже на природе. Вернее, отдыхом для него были его хобби – он любил садоводство, разводил редкие породы домашней птицы, экспериментируя с улучшением яйценосных и мясных пород кур (птицу он разводил конечно же не на дачном участке, для этого у него было что-то вроде небольшой сельской фермы).

Особой его страстью были сенбернары. Он их обожал и держал целую псарню. Занимался селекцией, совершенствуя породу, выбирал себе любимчика, и практически с ним не расставался. Мой дед, Бернард, с удовольствием разделял хобби отца, регулярно выгуливая сразу по несколько псин. Сенбернары в ту пору были редкостью, их первые экземпляры появились в России где-то в 1880-х. Свои достижения прадед лично представлял на выставках птицеводства и собаководства, получая награды и призы, как в России, так и за рубежом. Выведенные и выращенные им сенбернары часто занимали первые места...

Такой в целом была внутренняя жизнь одной большой семьи. Но была еще и многогранная жизнь «внешняя», объединявшая всех дачников и развивавшаяся по двум направлениям. Культурно-развлекательная ее составляющая концентрировалась в том самом «Доме Валуева» (о нем отдельно). А общественно-полезным трудом состоятельные активисты занимались, основав в 1908-м «Общество благоустройства дачной местности Царицыно», в котором Эрих Виллер принимал самое деятельное участие.

Просто удивительно, как этого энергичного, неутомимого человека на все хватало – руководить своим заводом, держать конторы в разных городах, участвовать в разных конкурсах, отстраивать и благоустраивать свои дома в Москве и за городом, не изменять своим хобби, общаться с семьей – с женой, детьми, внуками, да еще и заниматься общественно-полезным трудом.

Научный сотрудник Царицынского музея О.Габуева в 28-страничной статье под названием: «Семья Э.Э.Виллера и дачное Царицыно в начале ХХ века» (в журнале «Научный царицынский вестник», выпуск 9, 2008 года) пишет:

«Вступление в «Общество» не было ни обязательным, ни формальным актом. Это было свободное объединение людей, постоянно занимавшихся огромной, многообразной и трудоемкой деятельностью по благоустройству быта большого царицынского поселения, попечительскими заботами, организацией досуга всей царицынской общины. Учитывая количество постоянно возникающих проблем, затратных к тому же, в комитет выбирались наиболее деятельные и внушающие доверие люди. Годовые балансы Комитета отличались скрупулезностью подсчетов и сводились до копеек... Э.Э. Виллер деятельно участвовал в чрезвычайно интенсивной жизни Царицына и, безусловно, оставил свой след в его истории... Новые сведения о нем, его семействе и окружении, его участии в работе «Общества» расширяют наши познания о царицынском дачном укладе».

Семья Виллеров на даче

Прадед попал в первую волну становления дачного хозяйства в здешних местах, став одним из четырнадцати организаторов «Общества» (с 1908), в дальнейшем составивших актив его «Комитета». Неизменно являясь членом Комитета, прадед с большим энтузиазмом посвящал поселку все свое свободное время. Занятие было не из легких и к тому же требовало вложения личных средств. Но ему оно было в радость, доставляя моральное удовлетворение.

Жизнь царицынских дачников во многом зависела от деятельности «Общества». Благодаря энтузиазму его членов и их финансовым вложениям Царицыно действительно год от года становилось все более благоустроенным. На улицах поселков появилось уличное освещение, таксофоны, заработали система охраны, пожарные службы – в основном из самих домовладельцев. (Дома-то все были деревянные, пожары случались довольно часто, и тушили их, что называется всем миром. А инвентарь предоставляло «Общество».)

Сад Диппмана

Что же касается «Дома Валуева», то ему суждено было стать этаким центром культурной жизни Царицына дачного. Московская Удельная контора начала сдавать его в аренду – сначала мещанину Щеглову, который приспособил его под гостиницу и пристроил летний театр. Ему было позволено «нанимать музыку, устраивать спектакли, фейерверки на пруде и в саду».

От Щеглова дом на тех же условиях перешел к Орлову. «Рядом с рестораном есть летний театр, хотя небольших размеров, но по Царицыну весьма достаточный; лож нет, только один партер, т. е. стулья и скамейки, освещение – стеклянные фонарики. Оркестр, состоящий из 14 человек приезжает из Москвы. После спектакля стулья убирали, и до двух часов ночи продолжались танцы», - так описывала газета «Московский листок» в 1882 году царицынское развлекательное заведение. Да видно сглазила. Не долго музыка играла – для Орлова, бедняга преждевременно скончался.

С 1883-го и на целых три десятка лет хозяином «Валуевского дома», уже изрядно обветшавшего, стал саксонец Балтазар Диппман, германский подданный. Несмотря на то, что развлечения и при нем продолжались, дачники снисходительно величали местную достопримечательность «царицынским сарайчиком». Но саксонец не лыком был шит. Энергичный, деятельный и дотошный, через несколько лет он добился разрешения на снос старого и постройку нового «дома культуры» - с колоннами и балюстрадой. И теперь уже его заведение называлось «Садом Диппмана».

Трудно было бы найти место более удачное для «царицинского дома культуры» – он, как и Дом Валуева, возвышался на пригорке, с которого открывался великолепный вид на парк и дворцовые постройки. Находился совсем близко от станции и к тому же – на перекрестке основных дорог. Пройти мимо «Сада Диппмана», не заметить его было невозможно. Тем более, что его знал, любил и посещал каждый дачник.

Все утопало в зелени густых кустарников, вьющихся растений, цветников, под сенью вековых сосен. Вокруг фонтана столы под электрическими фонариками. Если посетителям не с кем было оставить своих детей, в усадьбе на этот случай имелась детская площадка с воспитателем-развлекателем. Позаботился Диппман и о коммуникациях: приглашенные немецкие специалисты оснастили усадьбу собственной электростанцией, канализацией, отопительной системой и водоснабжением. Его хозяйство больше было похоже на этакую коммерческую империю, включавшую в себя гостиницу и несколько дач, сдававшихся в наем.

Диппман держал на своем участке ресторан, театр, летнюю музыкальную эстраду, бильярдную, в которой играли в лото и бильярд исключительно «на интерес». Его кегельбан и теннисные корты знала вся Москва.

В обновленном театре регулярно показывали небольшие спектакли-комедии, такие как «Лолотта» Мельяка и Галеви, «Веселый месяц май» Л.Иванова, «Медведь» Чехова. Труппы артистов приезжали из Художественного, Малого, Интернационального театров. На его сцене давали концерты Шаляпин, Лемешев, Рихтер, выступали приглашенные танцоры, артисты балета и цирка (дрессировщик В.Дуров, в частности).

А для танцевальных вечеров, случалось, нанимали оркестр военной музыки 36-й артиллерийской бригады или 3-го гренадерского Перновского полка под управлением Г. Миллера. Устраивались маскарады, летние балы с иллюминацией и фейерверками. Танцевали допоздна, благо последний поезд на Москву уходил во втором часу ночи. Позднее Диппман приобрел синематограф и организовал у себя первые киносеансы. Благодаря ему культурная жизнь Царицына процветала.

В 1911-м царицынский энтузиаст умер. Ресторанную часть его «развлекательной империи» наследовала его вдова, а театрально-спортивная перешла в пользование «Общества благоустройства», пожелавшего сохранить созданные Диппманом традиции.

Прощай, печальная руина!

Но вернусь к незаконченной мною судьбе самого Царицына. Недостроенный дворцовый комплекс все больше приходил в упадок, превращаясь в «зону с неблагополучной криминальной обстановкой», с 1930-х по 90-е став излюбленным местом всех окрестных скалолазов. Поначалу любители-экстремалы освоили парковые имитации развалин и мосты, а потом, войдя во вкус, начали взбираться и по стенам Большого дворца, благо выпуклостей во всех постройках хватает и есть за что ухватиться. «Тут вся Москва лазала, – усмехается ветеран спортивного скалолазания Леонид Мач. – Сударыня-императрица недаром вложила большие деньги, получился хороший скалодром, которым пользовались многие поколения московских и вообще советских альпинистов.»

Скалолазов было так много и фотографий, запечатлевших их геройства, сохранилось такое количество, что нынешние смотрители музея подумывают даже посвятить им отдельную экспозицию.

Царицыно переименовали в поселок Ленино и сделали центром Ленинского района. Станцию метро рядом с Царицыно, открывшуюся много позже – под новый, 1984 год, поначалу тоже назвали «Ленино». В «Хлебном доме» (одной из самых интересных и самых больших построек Баженова) устроили коммуналки – туалеты во дворе, вода из колонки. Второй Кавалерский корпус был разобран на кирпич, а в достроенном под советские нужды Первом Кавалерском (за счет кирпича Второго) расположился Ленинский райисполком, со статуей Ленина перед фасадом.

Стал «Ленинским» и «Сад Диппмана», причем он не закрылся, а продолжал функционировать, как сельский театр и кинозал. Более того – деревянную усадьбу Диппмана снесли и на ее месте построили каменный Дом культуры, со временем переродившийся в Театр юного зрителя.

В 1960 году, находясь в пределах Московской кольцевой дороги, Царицыно-Ленино было включено в состав Москвы, после чего начало меняться буквально на глазах. Интенсивно разраставшаяся столица подступила к нему вплотную, обложив хрущевскими многоэтажками микрорайонов Ленино, Бирюлёво Восточное, Орехово-Борисово Южное и Орехово-Борисово Северное.

«По живому» прокладывали транспортные магистрали. В 1980 году высокая дамба автотрассы Новоцарицынского шоссе перерезала Нижний дворцовый пруд, образовав пруд Средний, что, как минимум, нарушило целостность всего ансамбля. От прежней пасторальной благости не оставалось и следа.

Но Царицыно от застроек уберегли, увеличив охранную зону вокруг дворцового комплекса и каскада прудов до 1000 гектаров. Уцелевший таким образом зеленый оазис превращался в любимое место отдыха москвичей, как скажем, Парк культуры и отдыха им. Горького, благо туда теперь можно было легко добираться на метро. Приезжали коллективами на массовки, шли колоннами с песнями под оркестр.

Периодически, в разные годы предпринимались попытки отреставрировать царицынские развалины. А потом Судьба, развернувшись совсем уж неожиданной гранью, уготовила им возрождение. В Правительстве России долго не могли решить, что с ними делать. Чья-то умная голова предложила нереализованный замысел давно почившей Екатерины реализовать. Назвали эту странную затею реконструкцией. Хотя как можно реконструировать то, чего никогда не было? В частности – внутренние покои дворца со всей его несостоявшейся начинкой и предполагаемым убранством.

Многие специалисты пытались протестовать, доказывая, что комплекс не нужно трогать, что его руины романтичны, живописны и привлекательны сами по себе, являясь истинным историческим наследием, тогда как в воссозданном виде это будет уже совсем другой объект. Победили те, кто ратовал за его воссоздание. Думается, немаловажную роль тут сыграла некая духовная ущербность столицы, не имевшей, в отличие от Петербурга, своих пышных царско-императорских хором. «А вот нате вам, теперь и у нас будут!»

Решение принято. Средства выделены – аж 14 миллиардов рублей. Архитекторы и проектировщики взялись за дело, надо отдать им должное – досконально изучив чертежи и проекты Баженова и Казакова, парковую планировку, а заодно – обычаи, вкусы и стили екатерининской эпохи. Дворцовый комплекс поднимался из руин, как птица феникс. К началу XXI века были отреставрированы все не снесенные Екатериной постройки Баженова. Полномасштабную реконструкцию Большого дворца завершили к 2007 году – ко Дню города Москвы, с торжественным открытием в присутствии президента страны.

«Прощай, печальная руина! Здравствуй, возрожденное Царицыно!» – првозгласил тогдашний мэр Москвы, Юрий Лужков, объявив Царицынский ансамбль «крупнейшим историко-культурным, музейно-выставочным, природоохранным, досугово-рекреационным и туристическим комплексом». (Язык сломать можно!) А попроще – ГМЗ (Государственным музеем-заповедником).

Перед дворцом установили скульптурную композицию – памятник двум великим русским зодчим Баженову и Казакову, отдавая им дань уважения. (На мой взгляд, не особо удачный.) Не забыли и молдавского господаря Дмитрия Кантемира – еще один бронзовый памятник (2014).

Весь ансамбль, отстроенный практически заново, являет собой сегодня творение уже не XVIII, a XXI века. Этот самый дорогостоящий объект острословы окрестили «главной архитектурной драмой последних лет», «фантазийной реставрацией», «постмодернистской пародией». Что впрочем не мешает туристам с удовольствием его посещать.

Английский пейзажный парк со всеми его украшениями восстанавливали по литературным источникам и архивным документам. Искусственные парковые руины (созданные Баженовым как дань культу руин, существовавшему в эпоху романтизма) и сами-то по себе выглядели довольно спорно. А после того, как парк привели в порядок, расчистив и посыпав гравием дорожки вокруг них, смотрятся даже нелепо. Руинам ведь положено зарастать травой, кустарником, а то и деревьями (как, собственно и было до реконструкции). А эти лоснятся от чистоты.

Гигантская работа была проделана с возрождением оранжерей, которые в свое время слыли лучшими в подмосковье и весьма доходными. Самые первые, деревянные, построил для себя еще Кантемир. Потом Баженов заменил их на каменные. В начале XIX века это уже был комплекс из пяти больших оранжерей, в которых выращивались тропические фрукты и диковенные декоративные растения.

Однако с развитием дачного строительства оранжереи и фруктовые сады перестали существовать, уступив место дачному поселку. И вот теперь оранжерейный комплекс из четырех корпусов отстроили заново по сохранившимся чертежам. А в них завезли 1800 видов субтропических и тропических растений, некогда культивировавшихся здесь. Оранжереи совершенно великолепны. По интерьерам, чистоте и ухоженности они больше похожи на залы музея, откуда, зайдя, не захочется уходить.

К баженовской планировке добавились не только новые строения, но и современная инфраструктура – кафе, рестораны, увеселительные заведения. Самый впечатляющий и самый спорный среди них светодинамический музыкальный фонтан на острове вновь образованного Среднего пруда, площадью 2400 кв м. Его почти тысяча струй способна взлетать на высоту до 15 метров.

У «Хлебного дома» появился зал-атриум со стеклянным куполом и небольшим органом. Там теперь устраиваются концерты классической музыки. И не только. Практикуется интерактивное театральное представление «Царицыно глазами старожилов», по проекту Playback House, в основу которого положены рассказы людей, живших в здешних местах до 1970 годов.

«В Царицыно изобретена машина времени, позволяющая вернуться в любую точку прошлого и навести там порядок, - иронизировал архитектурный критик Григорий Ревзин в статье «Пустое вместо», имевшей широкий резонанс. – Зачем говорить, что это музей? Назовем это дворцом Лужкова, широко открытым для публики».

Иные критики сравнивают «феерически огламуренное» Царицыно, его «тортово-кондитерскую версию» с Диснейлендом, где «все прилизано, осовремененно, все кричит».

Инженеры-специалисты превратили дворцовый комплекс в суперсовременный музей со всеми, соответствующими его новому назначению удобствами, техническими приспособлениями и придумками. (Для обслуживания инвалидов, например, внутри дворца появились лифты, эскалаторы, специальные подъемники, пандусы).

Из трех десятков ресторанов, функционирующих на обновленной территории ансамбля, один, зазывающий посетителей на корпоративы и свадебные банкеты, расположился непосредственно в Большом дворце, обещая познакомить посетителя с императорской кухней XVIII века. (Для желающих отобедать или сфотографироваться в интерьере дворцовой роскоши в туалетах той эпохи, гардеробная с костюмами напрокат по-соседству от него).

Большой Дворец снабдили приличествующей ему дворцовой начинкой, с лепниной и позолотой. А «Екатерининский зал» украсили беломраморной статуей Екатерины II, ставшей символом всего Царицына. Ее можно увидеть повсюду – от буклетов до киосков мороженого, сувенирных маек и бейсболок.

Кстати, судьба статуи заслуживает отдельного внимания. Задумана она была в 1885 году Московской городской думой – к 100-летию издания императрицей Жалованной грамоты городам Российской империи. Статую планировали установить на высоком пьедестале перед ещё не построенным зданием Думы. Исполнить ее должен был совершенно потрясающий скульптор М. М. Антокольский, умевший одухотворять мрамор до «невесомости». Но Александр III представленные им варианты отклонил. И заказ был передан другому известному российскому скульптору А. М. Опекушину (автору памятника Пушкину в Москве). Статуя была установлена не снаружи, как предполагалось, а внутри Московской городской думы, в ее Большом зале, в 1896 году.

После революции скульптуру переместили в Музей изобразительных искусств им. Пушкина, где ее неоднократно пытались уничтожить – по примеру памятников всех прочих, чуждых советской действительности, царственных особ. Спас мраморную Екатерину директор музея, скульптор-монументалист С. Д. Меркуров. Он тайно переправил ее в Армению, спрятав у своих друзей.

Статуя много лет украшала Ереванскую картинную галерею. А в 2003 году уже независимая Армения согласилась вернуть ее Московскому правительству. Отреставрированная в мастерских Третьяковской галереи, она была передана на постоянное местожительства в Музей Царицыно. Екатерина II во плоти так и не стала хозяйкой задуманного ею дворца – это сделала Екатерина мраморная.

Музей-заповедник

Началом истории Царицынского музея можно, наверное, считать 1927 год, когда в Кавалерском корпусе впервые открылся историко-художественный и краеведческий музей. Его с удовольствием посещали те, кого интересовали баженовские чертежи и находки из курганов древних вятичей.

В 1930-е, на фоне развернувшейся коллективизации, его переквалифицировали в Ленинский краеведческий музей садово-огородного района, с муляжами сельхозпродук-ции в качестве экспонатов, что естественно не пользовалось популярностью. Через несколько лет Кавалерский корпус отдали под сельский клуб с кинотеатром. Статус Государственного музея-заповедника (ГМЗ) «Царицыно» по-настоящему получило только в 1984 году. А выставочные залы заработали уже после полной реставрации всего комплекса.

В 2015 году в круглом зале Кавалерского корпуса открылась Краеведческая выставка «Невидимый слой». Ее инициатором и организатором, совместно с ГМЗ «Царицыно», выступило объединение «Выставочные залы Москвы». Экспозиция, как сообщается, посвящена «самому счастливому периоду в жизни Царицыно – дачной идиллии конца XIX, начала ХХ века».

Научные сотрудники Музея готовили эту выставку более десяти лет, собирая ее по крупицам – опрашивали жителей окрестных деревень, разыскивали потомков царицынских дачников, вели переговоры о передаче музею сохранившихся документальных и материальных свидетельств. Так одна из сотрудниц – Любовь Ерёмина, недавно издавшая книгу «Царицыно в дневниках и воспоминаниях», вышла и на меня. (С тех пор мы с ней в постоянном контакте, что позволяет мне быть в курсе всех царицынских событий).

Один из залов посвящен «семье фабриканта Э.Э. Виллера». Помимо фотоархива, закрепленного на каких-то уродливых, совсем неэстетичных крючках, в нем представлена незначительная часть обиходных вещей, хорошо знакомых мне по альбомам дедушки – посуда, изящные столовые приборы, пяльца, веер, щипцы для завивки волос, перчатки, шкатулки, зонтик, образцы прабабушкиного рукоделия, праздничный женский наряд на портняжном манекене... А посреди зала – кресло-качалка, на котором любила сидеть с рукоделием или внуками прабабушка, и накинутая на него тонкая шаль ее работы.

Вещи предоставлены потомками, в числе которых есть и фотографии из дедушкиного альбома, подписанные моей мамой, переданные мною музею, как «Архив Наталии Бернардовны Виллер». На одном из стендов почему-то сообщается, что часть «артифактов» собиралась в окрестных поселках «Воздушные сады», «Старое Царицыно», «Новое Царицыно», «Поповка»...

Впрочем, могу представить себе ситуацию. Когда в 1994-м мы с семьей, переезжая в Америку, продали дачу в Загорянке, под Москвой, (по иронии судьбы, случайному немцу-фабриканту, открывшему в Щелково колбасный цех), мы не успели вывезти свои вещи, пообещав при первой же возможности вернуться за ними. А когда я год спустя постучалась в уже чужие мне ворота и попросила вернуть мой литературный архив и фотоальбомы, жена колбасника, бывшая русская модель, с вызовом сообщила, что они делали ремонт, вещи наши им мешали, и они их раздали всем соседям поселка (мебель, посуду, одежду, ковры и т.д.)... Возможно, нечто подобное случилось и с содержимым дач прадеда после национализации.

Сама я на той Краеведческой выставке не была, но одна, видно очень прилежная и любознательная девушка, досконально осмотрев ее, разместила в интернете фотографии едва ли не каждого зала, в том числе и посвященного Виллерам. Благодаря ей я смогла ознакомиться с экспозицией в полном объеме.

Не откажу себе в удовольствии привести запись, оставленную той милой девушкой о ее впечатлениях: «В одном из залов Большого царицынского дворца выставлены предметы быта и одежды, подлинные костюмы, дарованные музею семьей Виллеров. Загадочное описание тканей, из которых изготовлена одежда, как волшебное заклинание: тафта, метанит, муаровая лента, лён, кружево, жемчуг, трунцал, серебряная нить, пайетки, сукно, саржа...».

Приятно все это читать и видеть, нет слов. Приятно сознавать, что память моих предков не канула в Лету, что кто-то ее бережно сохраняет и для кого-то она еще представляет определенный интерес. Но, не могу не сказать... Хоть я и лицо однозначно заинтересованное, хоть каждое, вновь обнаруженное упоминание о них я читаю или рассматриваю «с благоговейным придыханием», при всем моем уважении к самоотверженному труду научного коллектива музея, мне не совсем понятно, к чему такой гиперинтерес к обычным дачникам дореволюционных лет. Иной раз кажется, что во всем этом «огламуривании» – от давно почивших семей до псевдо-исторического дворцового комплекса – есть нечто нарочитое и определенный перебор.

Кстати, современные обитатели Рублевки, где наверняка сейчас происходят вещи не менее интересные, а по размаху так во сто крат более грандиозные, могут представлять для любознательных потомков ничуть не меньший познавательный интерес. И изучать их можно было бы вживую, а не по артефактам.

Часть экспозиции зала Виллеров в Музее Царицыно

Культурно-развлекательный рай

Итак, живописные руины «старины глубокой» преобразились в развлекательный парк-музей, куда с удовольствием устремляются не только москвичи, но и гости столицы. Можно без натяжки сказать, что жизнь в обновленном Царицыне не просто кипит, она бьет ключом. Посетители ходят многотысячными толпами, компаниями и семьями, иной день не протолкнуться – за год порядка полутора миллионов человек, благо добраться до музея можно на метро, на поезде, маршрутным такси или автобусом.

По просьбам горожан царицынский парк функционирует теперь круглосуточно. Ну а если массам нравится, значит цель достигнута (!?).

Сотрудники без устали придумывают для посетителей все новые и новые развлечения, чувствуется, что все они буквально живут этим. Концерты, городские праздники, представления, летние фестивали. Для детей – спектакли, утренние зарядки, мастер-классы, уроки искусства, лекции. Для взрослых своя программа – театральные постановки и концерты, переносящие их на 100 лет назад – в ту самую дачную благость. Всевозможные спортивные мероприятия – бадминтон, волейбол, баскетбол, футбол, с чемпионатом по мини-футболу на кубок музея-заповедника «Царицыно». На лодочной станции можно взять лодку или катамаран, заказать экскурсию с аудиогидом по воде или по парку на электромобиле, взять непрокат ролики, самокат, велосипед... А с наступлением вечера отправиться на танцплощадку или любоваться завораживающими хитросплетениями водяных струй музыкального фонтана.

Это в теплое время года. А что же зимой? Ёлка в 23 метра на Дворцовой площади под Новый Год, встреча которого длилась до утра; театральные представления артистов московских театров, праздничная иллюминация, яркие инсталляции, сверкающая царская карета, запряженная шестеркой лошадей, императорская корона, световые тоннели и т.д.

Для зимних развлечений лыжные трассы. Прибавился и каток (коньки и лыжи напрокат). Есть тюбинговая трасса по склону оврага. И еще... Прогулки в санях на ростовских рысаках, на нартах, запряженных хаски (сибирскими лайками) или северными оленями – рогатыми красавцами, доставленными сюда из Магаданской области. Управляют ими каюры и кинологи в национальной одежде.

Так развлекает гостей Царицыно под открытым небом. А в музейных залах и оранжереях активная культурная жизнь не прекращается круглый год. Выставочные экспозиции сменяют одна другую. Последняя - «Екатерина II. Золотой век Российской империи», разместилась в Большом дворце. Царицынский музей сегодня это русский Диснейленд для всех возрастов, в котором каждому хоть раз непременно захочется побывать.

Царицыно мистическое

В заключение стоит наверное упомянуть, что, несмотря на такое феерическое возрождение, за Царицыно прочно закрепилась слава одного из самых таинственных, самых непредсказуемых и даже «проклятых» мест Москвы. (Спецрепортаж телеканала «Москва Доверие» вот прямо так и был назван: «Проклятая земля»: Что скрывает музей-заповедник «Царицыно»).

В основе всех этих эпитетов, в первую очередь, лежит драматическая судьба незавершенного екатерининского дворца. Но не только. Здесь чаще, чем где бы то ни было в столице, случаются техногенные аварии и пожары, внезапные возгорания на территории дворца. А после неоднократных поломок, пожаров и потоков грунтовых вод в тоннеле метро на подъезде к станции Царицыно, даже работники Замоскворецкой линии метрополитена поверили в то, что вся эта зона во власти нечистой силы.

Кстати о нечистой силе. Подземные ходы под дворцовым комплексом это довольно разветвленная сеть полуразрушившихся, уходящих в неизвестном направлении тоннелей. А в них, по многочисленным свидетельствам очевидцев разных лет, включая современников, обитают странные нематериальные существа – не люди, не звери, покрытые густой черной шерстью. (Я, в данном случае, лишь пересказываю прочитанное и целый ряд имевших место телепередач.) Чтобы читатель не обвинил одну меня в несерьезности и легковерности, добавлю, что ночные сторожа телебашни Останкино жаловались на периодическое появление точно таких же существ в ее коридорах.

В 90-х годах прошлого века царицынские подземелья стали прибежищем сатанинских сект, привлеченных их мистической славой, что звучит уже куда более правдоподобно.

Для изучения аномальных явлений сюда устремлялись мистики всех мастей – от лозоискателей с рамками и волхвов современного разлива до парапсихологов и ученых. В 1993 году геологи из Российской академии наук, проведя большой цикл исследований, пришли к заключению, что практически вся территория парка «Царицыно» представляет собой геопатогенную зону.

Эзотерики утверждают, что это напрямую связано с могильниками вятичей. Археологические раскопки подтвердили – царицынский комплекс (а в свое время и всё Царицыно-дачное) разместился над ритуальным местом древних язычников – некрополем. Сколько тут захоронено умерших никто не знает. Но при внимательном рассмотрении нельзя не заметить, что парковый лес вырос поверх бесчисленного множества округлых холмиков.

Древние язычники сжигали своих покойников на ритуальных кострах и возводили над могильниками курганы, многие из которых до сих пор не вскрыты. Может, огненный шлейф истории протянулся от них через века до наших дней? А может сами могильники создают вокруг себя негативную энергетику (как любое захоронение)? Правда, всегда остается и другой вариант – что все это лишь досужие домыслы.

Современные последователи древнеславянских языческих культов уже много лет устраивают паломничество к некрополю царицынских вятичей. В потаенных уголках парка они сооружают свои капища с деревянными идолами языческих богов (Даждьбог, Лада, Велес рогатый) и совершают подле них магические и ритуальные обряды.

Одна такая религиозно-языческая секта называет себя общиной «Коляда Вятичей». А ее главный волхв Велимир в миру Николай Сперанский – художник, физик и писатель, автор многих трудов по язычеству.

Как бы там не было, думается, что витиеватая судьба Екатерининского дворца на сегодняшнем дне не закончилась. Его сюрпризы и трансформации еще могут продолжиться, причем самым неожиданным образом. Но лучше уж пусть процветает на радость москвичам!

Немецкие погромы в Москве

Однако, вернусь назад, к своим предкам. Недолго им оставалось наслаждаться прелестями царицынского подмосковья, безмятежной дачной идиллией и мирной жизнью вообще. Мир стоял на пороге грандиозных событий и потрясений. Набирала силу кровопролитная, жестокая Первая Мировая.

Противостояние с Германией неизбежно должно было вызвать всплеск не только настороженности, но и агрессии по отношению к «своим», «отечественным» немцам, изменить «уровень доверия» к ним. Поначалу была осуществлена депортация немецкого населения из 100-километровой зоны, граничащей с Австро-Венгрией и Германией. Но этим дело не кончилось.

Народ подогревала пресса. Особенно старалась гучковская газета «Голос Москвы» (орган октябристов), открыто призывавшая к борьбе с «внутренними немцами», к ликвидации немецкой торговли и предпринимательства. Одна за другой возникали националистические организации антинемецкой направленности – «Самодеятельная Россия», «Общество экономического возрождения России», «За Россию».

Чем хуже становилась ситуация на фронтах, тем яростнее разжигали эти организации антинемецкую истерию внутри страны – через печать, листовки и плакаты. Что под ружьем на тот момент находилось до трехсот тысяч этих самых «отечественных» немцев, отдававших за Российскую империю свои жизни, а те, что оставались в тылу, работали на армию и фронт, поддерживали материально страну, давно ставшую и их Родиной, в рассчет не шло.

Недовольство и страхи вылились в погромы. Начавшись в мае 1915-го в Петербурге, они перекинулись на Москву и начали распространяться по всей стране. В Москве многотысячное шествие с пением «Боже царя храни», с флагами и портретами императора двигалось на Красную площадь, а оттуда зрастекалось по близлежащим улицам. Погромщики жгли и рушили собственность иноверцев – громили их дома, квартиры, магазины, учреждения, все потенциально иностранные фирмы. «Самое активное участие в беспорядках, – свидетельствовали очевидцы, – принимали женщины, подростки, фабрично-заводские рабочие в возрасте от 17 до 23 лет и деклассированные элементы».

Немецкий «патриотический» погром перерос в массовые грабежи и открытый бандитизм. На стихийно возникавших рынках, продавали награбленное. Эти погромы, достигшие апогея 26 мая, стали самыми масштабными и разрушительными.

«Разгром немецких фабрик, магазинов, квартир в Москве летом 1915 года, – вспоминал современник, – в действительности был только прелюдией к тому страшному, безумному нечеловеческому пожару, который разразился и обуглил потом всю Россию... Фактически мы имеем дело с репетицией февральского переворота 1917-го».

Переименовывались города с нерусскими названиями. Именно тогда Санкт-Петербург стал Петроградом.

Власти поначалу попросту не вмешивались, ничего не предпринимая. Полиция бездействовала. Беспорядки за несколько дней перекинулись на русские предприятия. Погромы охватили практически всю Москву. То там, то здесь вспыхивали пожары, за три дня их насчитали около семидесяти.

Когда же стало ясно, что само собой это не прекратится, была задействована не только полиция, но и армия. Чтобы остановить бесчинствующих, их расстреливали прямо на месте. Только на десятый день удалось прекратить разгул толпы.

Будущий маршал Советского Союза Георгий Жуков, которому в ту пору было 19 лет, в своих воспоминаниях писал: «В это были вовлечены многие люди, стремившиеся попросту чем-либо поживиться. Но так как народ не знал иностранных языков, то заодно громил и другие иностранные фирмы – французские, английские».

За несколько дней погрома «Москва приобрела такой вид, что даже немецкие войска Вильгельма не смогли бы довести ее до такого состояния», – записал один журналист-историк.

Бывшей Немецкой слободе был нанесен огромный материальный ущерб, загублено множество жизней. Вот выдержка из книги: «Приют для сирот Евангелического попечительства о бедных женщинах и детях в Гороховском переулке»:

«Грабежу и мародерству подверглись не только крупные промышленники, банкиры, юристы и хозяева торговых домов с немецкими фамилиями, но и квартиры, конторы небогатых московских немцев. Толпы погромщиков «не обошли вниманием» даже богоугодные заведения. Так, в Немецкой слободе жертвами беспорядков стали Богодельня для вдов, здание Евангелического общества... Несколько квартир и особняков в Гороховском переулке – дом Э.Э.Виллера «Фабрика художественных работ из разных металлов». (Рядом фото домов Виллера и реклама его фабрики).

Благодаря этой выдержке мне удалось найти «документальное» подтверждение тому, что под немецкие погромы попала и семья моих предков. Правда, бабушка рассказывала, что как раз фабрика прадеда пострадала совсем незначительно, что на ее защиту встали сами ее рабочие, относившиеся к прадеду с большим уважением. Моей маме в ту пору было всего 4 месяца. Могу себе представить, что пережили в те дни ее родители.

Погромами дело не кончилось. Для российских немцев были введены правовые ограничения на государственном уровне: В общественных местах немцам-мужчинам не разрешалось отныне собираться вместе в количестве больше двух человек, говорить по немецки, слушать в церкви проповеди на родном языке и так далее. То есть такая, скажем, семья, как Виллеры, не имела возможности пойти сообща в церковь на воскресную службу, отметить праздник, похоронить близкого и т.п.

А потом пришло время событий, окончательно перевернувших страну с ног на голову, уничтоживших всю прежнюю систему ценностей, выбивших у огромного количества людей почву из-под ног – февральский переворот, отречение Николая II, двоевластие Госдумы (Временного правительства) и зарождавшихся Советов. Октябрьская революция с мучительным хвостом гражданской войны и иностранной интервенции (на стороне белых).

Для моих предков это естественно означало конец прежней жизни и тревожную неизвестность в будущем. Завод прадеда национализировали, но не закрыли. И даже Эриха Виллера оставили в нем управляющим, что, видимо, было удобнее и проще, чем искать новых специалистов. Ведь молодое советское государство нуждалось в новых идолах, которых нужно было срочно создавать, а у прадеда все для этого имелось в готовом виде. Так что недостатка в заказах у него по-прежнему не было. Только теперь ему приходилось отливать памятники не писателям, поэтам и императорам, а вождям революции.

Мой прадед и дедушка владели секретами отливки разных металлов. Поэтому изделия завода славились высочайшим качеством, особой точностью и чистотой, что было оценено по достоинству перед закатом Российской империи и не осталось незамеченным новыми хозяевами страны.

Мама, будучи еще ребенком, очень любила заглядывать (вместе со своей мамой) на завод к отцу и деду, благо завод был рядом с их домом, и часто вспоминала потом, как на его широкий двор свозили с разоренных церквей низвергнутые колокола, разбивали их и плавили для отливки монументов. Все члены семьи Виллеров были глубоко верующими людьми. И явление это воспринималось ими, как вопиющее кощунство...

...Маме было уже где-то под 80, когда она написала письмо на телевидение, в Останкино, рассказав об этих эпизодах своего детства. Не прошло и недели, как к ней домой заявилась съемочная группа в полдюжины человек с телевизионной аппаратурой, и мама во всех подробностях повторила свой рассказ на камеру.

Рассказала она и о том, как новые советские литейщики, обосновавшиеся на заводе ее деда после его национализации, пытались выведать, подсмотреть у отца его секреты литья. А когда поняли, что это бесполезно, начали вредить ему. Она видела, как один из них тайком всыпал в расплавленную бронзу очередного памятника яичную скорлупу, от которой она запузырилась... (Ту передачу мы потом вместе с мамой посмотрели по телевидению.)

Наталия Бернадовна Виллер на фоне своего портрета,

работы А.М. Герасимова

Закат

Владения царицынских дачников национализировали, многие из которых вскоре сгорели. Поговаривали, что сами домовладельцы не пожелали отдавать свои насиженные места в чужие руки.

Что касается усадьбы Виллеров, то по сведениям научных сотрудников Царицынского краеведческого музея, она была национализирована только в 1920 году и передана Трудовой сельскохозяйственной железнодорожной артели «под культурные нужды». А потом таинственным образом тоже сгорела.

Почему ее отобрали так поздно? Возможно потому, что прадед состоял на службе у советской власти на бывшем своем заводе.

Эрих Виллер не смог пережить перемен, свалившихся на него, на его семью, на всю страну. Он скончался в 1921 году. А через несколько месяцев вслед за ним ушла из жизни и прабабушка, Эмма Виллер.

Мне мало что известно о советском периоде жизни детей Эриха и Эммы. Зато я знаю, как он для них закончился... Лучше бы не знала!

«Немецкая операция»

В преддверье Второй Мировой Войны Сталин, в целях безопасности, так сказать, решил заблаговременно избавиться от «врагов внутренних». И дал команду начать широкомасштабную охоту на «отечественных иностранцев», немцев в первую очередь. «Погромные списки» всех немцев, работавших в СССР, составлялись заранее, с 1934 года – по поручению ЦК ВКП(б). Репрессивные кампании по национальному признаку стали одной из форм широкомасштабных «политических чисток», смертоносным катком проутюживших всю страну, вошедших в историю как «Большой террор» 1937-1938 годов. (О нем говорить не буду – без меня все сказано).

«Всех немцев на наших военных, полувоенных и химических заводах, на электростанциях и строительстве, во всех областях – арестовать», – повелел вождь народов. Эта записка, приложенная им к протоколу заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 20 июля 1937 года, и положила начало «немецкой операции». Уже через пять дней после волеизъявления вождя полетели во все концы страны, по всем управлениям НКВД телеграммы с приказом Ежова:

«Агентурными и следственными материалами последнего времени доказано, что германский Генеральный штаб и Гестапо в широких размерах организуют шпионскую и диверсионную работу на важнейших, и в первую очередь оборонных, предприятиях промышленности, используя для этой цели осевшие там кадры германских подданных. Вновь выявляемых в процессе следствия германских агентов-шпионов, диверсантов и террористов, как из числа советских граждан, так и подданных других государств, немедленно арестовывать, независимо от места их работы».

На массовые аресты было отведено пять дней. В темпе блиц-броска фабриковались обвинения в связях с какой-нибудь надуманной фашистской организацией. Компроматы особо и не требовались, они выбивались из арестованных, по установке Ежова, «в ходе следствия» - зверскими пытками и угрозами. Да и следствия, как такового, тоже не было, его заменяли пресловутые «внесудебные тройки». Оправданий не существовало – не для того забирали. Дела арестованных направлялись на рассмотрение Военной коллегии Верховного суда или Особого совещания при НКВД, в основном для статистики.

А, кстати, что скрыто под аббревиатурой «НКВД»? Народный Комиссариат Внутренних Дел СССР. Как бы не так, «народный»! А может «противонародный» или «анинародный»? Вы видели как выглядит наградной Знак «Заслуженный работник НКВД»? Под прикрытием серпа и молота разлегся во всю длину мощный меч, зловещее острие и рукоять которого не умещаются в пределах овального знака. А вокруг клинка ярко красная финифть, будто кровь, расплескавшаяся от его удара во все стороны. На «крови» выпуклые буквы: «НКВД».

Вот этот самый НКВД и учинял настоящий геноцид над собственным народом – расстрелы, массовые высылки на принудительные работы в исправительно-трудовые лагеря (ИТЛ системы ГУЛАГа) с совершенно невыносимыми условиями, где расстрелы, а точнее сказать убийства (пуля в затылок на глухой лесной поляне), продолжались по «разнарядке сверху»: лишних убирать.

Вот этот самый НКВД и учинял настоящий геноцид над собственным народом – расстрелы, массовые высылки на принудительные работы в исправительно-трудовые лагеря (ИТЛ системы ГУЛАГа) с совершенно невыносимыми условиями, где расстрелы, а точнее сказать убийства (пуля в затылок на глухой лесной поляне), продолжались по «разнарядке сверху»: лишних убирать.

Система расстрелов работала как адская машина – до полутора тысяч казней в сутки. За один только день – 12 декабря 1937 года – Сталин и Молотов отправили на смерть 3 167 человек. За два года «Большого террора» (с августа 1937 по ноябрь 1938) было арестовано без малого полтора миллиона человек (доля немцев – более 70 тысяч): 681 692 из них расстреляны.

Репрессии против советских немцев получили название «немецкая операция». За ней последовали польская, румынская, греческая операции, репрессии по «латышской линии», эстонской, литовской, финнской.

Для «советских иностранцев» подразумевались только два варианта вынесения приговора – заключение в лагеря сроком на 5–10 лет или расстрел, что по сути было одно и то же. Не избежали сей злой участи и сыновья моего прадедушки. На год раньше своих братьев был арестован дедушка, Бернард Виллер. В то время – с 1935 по 1936 – он работал конструктором треста «Универпром».

В рассекреченных отчетах НКВД значится:

Бернард (Борис) Эрихович Виллер (1887). Арестован 15 октября 1936 года по доносам сослуживцев «Универпрома», обвинен по статье 58-10 в «враждебном настрое против Советской власти и контрреволюционной агитации».

20 декабря 1936 года Особым совещанием при НКВД СССР приговорен к 3 годам исправительно-трудовых лагерей в Балашихе.

Год смерти 1939.

Реабилитирован посмертно в 1995 – за недоказанностью состава преступления.

А вот данные по его братьям:

Александр Эрихович Виллер (1878). Переводчик с немецкого в Наркомместпроме РСФСР. Арестован 14 апреля 1937 года. Обвинен по статье: 58-10 ч – за «контрреволюционную агитацию», по доносам сослуживцев.

26 июня 1937 года приговорён НКВД СССР к ссылке в ИТЛ Казахстана на 5 лет.

Год смерти 1938.

Реабилитирован посмертно в 1996 – за недоказанностью состава преступления.

Леонид Эрихович Виллер (1884), инженер. Арестован 11 августа 1937 года Туркестанским РО НКВД (по месту работы на Ачисайском полиметаллическом комбинате). Обвинен по статье: 58-10 Тройкой НКВД. 27 сентября 1937 года приговорен к 10 годам в ИТЛ.

Год смерти 1938.

Реабилитирован посмертно в 1962 – за недоказанностью состава преступления.

Роберт Эрихович Виллер (1886). Арестован по доносу 13 августа 1937 года. Обвинен по статье: 58-10 ч. Приговорен НКВД СССР к 10 годам в ИТЛ.

Год смерти 1938.

Реабилитирован посмертно в 1996 – за недоказанностью состава преступления.

Что представляла из себя эта пресловутая статья «58-10», по которой было осуждено подавляющее большинство «политических» арестантов (начиная с Солженицына)? Обвинение в контрреволюционной деятельности, направленной против Советской власти – пропаганда или агитация, содержащая призывы к ее свержению.

Какое зловещее и странное совпадение! Все три брата таинственным образом скончались через год после заключения в лагеря. (Дедушка – годом позже.) Понятно, что их не расстреляли даже, а пристрелили. Уничтожили подло, коварно, как бесчисленное множество им подобных. (Мой дедушка умер по официальной версии, от кишечного отравления.)

Управление ГУЛАГ открывало лагеря для заключенных повсеместно, где требовалась в больших количествах рабская рабочая сила – на крупных стройках, при заводах. Хватало лагерей и в окрестностях Москвы. В один такой ИТЛ в Балашихе – изолированный трудовой поселок для заключенных, и угодил мой дедушка. Режим в нем был общий на всю систему ГУЛАГа – тюремный. За самовольную отлучку с места поселения 20 лет каторги. Но дедушка умудрился один раз приехать к жене и дочери в подмосковный поселок Клязьма, где мы тогда жили (уж не знаю, сбежал или договорился с конвоирами).

1936 год. Последнее фото /справа - налево/: дедушка, бабушка, мама и ее брат Мира

Мне было несколько месяцев от роду. Но каким-то непостижимым образом впечаталось в память, как он подошел к моей коляске, прямой, отчужденный, и долго смотрел на меня сверху вниз изучающим взглядом. До этого я хныкала, а тут сразу умолкла, не спуская с него глаз. Это была наша первая и последняя встреча. А потом, суровой зимой того же года, маме с бабушкой сообщили, что дедушка умер. Знаю уже с маминых слов эту жуткую историю.

Отец мой был в командировке. Мама оставила со мной бабушку и отправилась за ним. Наверное, поездом, с детскими санками. (Больше у нее ничего не было.) На этих санках она привезла со станции домой одеревеневшее тело отца, завернутое в казенное одеяло, и, не зная куда его девать, втащила на себе к нам на второй этаж, вертикально втиснув его в узкий тесный чуланчик. Так он там и простоял несколько дней, пока ей не удалось заказать гроб и найти место для захоронения.

Из пяти братьев только одному – Николаю-Александру, посчастливилось избежать лагерей – он умер естественной смертью в 1962 году, в возрасте 82 лет, сохранив все свои регалии. Хотя в тюрьме он все же посидел...

Николай Виллер был талантливым и успешным художником-архитектором, получившим образование в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Шесть лет он работал в одной творческой связке со знаменитым архитектором Ф.О.Шехтелем, принимая непосредственное участие в проектировании таких масштабных архитектурных объектов, как «Бородинский мост», «Музей изящных искусств», Торговый дом «Мюр и Мерилиз», кинотеатр «Колизей», педагогический институт на Девичьем Поле; в строительстве жилых домов и особняков Москвы. После чего начал выполнять заказы самостоятельно. В 1914-м был награжден орденом св.Станислава III степени. (И это накануне немецкого погрома).

В советское время карьера Николая Виллера развивалась не менее успешно. В частности, по его проекту было осуществлено оформление «Братских могил» под Кремлевской стеной в Москве...

Тогда, в ноябре 1917-го, по постановлению Московского военно-революционного комитета, у Кремлевской стены начали рыть две большие траншеи, длиной по 75 метров, под братские могилы для участников Октябрьского вооруженного восстания, получившие название Кремлевский некрополь. За последующие десять лет добавилось еще 15 братских могил. Всего у стен Кремля захоронено 550 человек (включая Ленина и Сталина), 422 из них в братских могилах, из которых далеко не все идентифицированы. Колумбарий (114 урн с прахом) был устроен в Кремлевской стене в 1927 году, после того, как на территории Донского кладбища заработал первый Московский крематорий. (Кстати именно в этот крематорий свозили по ночам с Лубянки тела расстрелянных и замученных).

Весной 1918 года первый вариант Кремлевского некрополя было решено эстетически облагородить. Разработкой проекта, на конкурсной основе, занялся Николай Виллер – ничего особенного: ограничились газонами, цветниками, светильниками и памятной доской на Сенатской башне. А 20-метровый обелиск, установленный в Александровском саду в честь 300-летия династии Романовых, с легкой руки Ленина переделали в первый памятник революции с именами Карла Маркса, Фридриха Энгельса и прочими.

Казалось бы, Николай доказал советской власти свою лояльность. Но осенью 1919 года он вдруг оказался в Бутырской тюрьме. В архивных данных Жертв террора, рядом с приведенной выше информацией о четырех арестованных братьях Виллер, стоит и такая:

Виллер Николай Эрикович (1880)

Профессия / место работы: строительство, архитектор

Мера пресечения: арестован

Дата ареста: 4 октября 1919 г.

Обвинение: по политическим мотивам

Осуждение: 20 февраля 1922 г.

Осудивший орган: МЧК

Приговор: дело прекращено

Дата реабилитации: октябрь 2003 г.

Реабилитирующий орган: Прокуратура г.Москвы

Если бы мне не попалась на глаза неизвестно кем помещенная в интернете «Карточка арестованного Николая Виллера», заполненная им в тюремной камере по требованию юридического отдела МПКК, так бы этот арест и остался для меня загадкой.

В «карточке» скупые данные: «39 лет, женат, двое детей (жене 32 года, сыну 12, дочери 7)». А дальше подробнейшее описание самого Николая, как под вечер он зашел в писчебумажный магазин на Арбате купить приглянувшуюся ему на витрине коробочку акварельных красок, и нежданно-негаданно наткнулся на засаду, устроенную там МЧК. Его задержали, допросили, вроде бы поверили, что он человек случайный, просто покупатель, пообещали через пару часов отпустить... Данное ходатайство Николай писал на третьей неделе своего заключения.

В начале 1920 года, то есть по прошествии нескольких месяцев, юридический отдел МПКК обратился в Президиум ВЧК с просьбой «принять меры к освобождению художника-архитектора Н. Э. ВИЛЛЕРА из-под стражи».

«За отсутствием состава преступления» дело его было прекращено только 20 февраля 1922 года. То есть человек ни за что ни про что просидел в тюрьме почти два с половиной года. Зато возможно именно этот инцидент спас его от репрессий 1937 года, погубивших всех его братьев.

За свою долгую «советскую» жизнь Николай Виллер был членом Союза эстонских архитекторов и инженеров, членом Союза архитекторов Украины, преподавал в Львовском государственном институте прикладного и декоративного искусства, работал в архитектурной мастерской «Львовпроект», принимал участие в выставках в Париже и Дюссельдорфе и т.д.

С началом Второй Мировой Войны истребление немецкого населения СССР продолжилось, приобретя характер тотальных «зачисток». Аресты – без суда и следствия, по одному лишь национальному признаку – теперь назывались «мобилизацией». Государственный Комитет Обороны СССР под грифом «Сов. Секретно» отдал распоряжение направлять всех мужчин-немцев (от 16 до 60 лет) и женщин (от 16 до 45), под строжайшим контролем органов НКВД, в «трудармию» или «рабочие колонны», представлявшие собой самые настоящие закамуфлированные концлагеря ГУЛАГа, специально для них построенные в восточных и северных районах страны. Отозванные из Красной Армии военнослужащие немцы, квалифицированные правительством как «внутренние агенты внешнего врага», направлялись туда же.

«Трудармия» – это полная изоляция, непосильный каторжный труд в нечеловеческих условиях, антисанитария, издевательства и унижения со стороны конвоя. Лишь один пример из рассказов в том аду побывавших: Сибирских «трудармейцев» заставляли работать даже в пятидесятиградусный мороз, а отмороженных за неспособность выйти на объект лишали тюремной пайки и горячей еды, что неминуемо заканчивалось смертью. При отсутствии какой-либо медицинской помощи, они гнили заживо в общих бараках. Не обходилось дня без смертей. Трупы «хоронили» под тонким слоем снега в соседнем лесу. То был второй преднамеренный, хорошо спланированный и замаскированный геноцид немецкого населения страны, продолжавшийся до конца 1947 года.

Только в конце 1955-го Верховный Совет СССР издал декрет «О снятии ограничений в правовом положении немцев и членов их семей, находящихся на спецпоселении с обязательными явками в комендатуру», формально признав за ними право называться гражданами СССР. А право самостоятельно выбирать место жительства, правда с оговорками, «внутренние немцы» получили только в 1972 году. (Москва, Ленинград и многие крупные города, а также Калининградская область и Прибалтийские республики были для них закрыты.)

В советской и постсоветской России о погромах, депортациях и репрессиях немецкого населения предпочитали не говорить и не вспоминать, будто ничего этого и не было. Документы, с ними связанные, до последнего времени оставались засекреченными. На собственном опыте могу подтвердить, что только в 2019 году я впервые узнала о трагической участи сыновей прадеда – из «случайно» всплывших документов, в частности «Открытого списка» Прокуратуры Москвы в категории: «Жертвы политического террора в СССР (База данных)».

Александр, Николай, Леонид, Роберт и Бернард Виллеры

Прослеживая линии их жизней, я удивлялась тому, что они внезапно обрывались, приписывая это своей неосведомленности или отсутствию письменно зафиксированной информации. Мне даже в голову не могло придти, где и как оборвалась жизнь мужской части детей прадеда.

Помню только, что в детстве меня удивляло, почему в нашей семье никогда не говорили о предках-немцах – это было табу – почему мама всячески умалчивала свою к ним причастность и называла себя исключительно «Наталией Борисовной». А когда я начинала их с бабушкой расспрашивать, они уходили от ответа, и в глазах обеих появлялся панический страх. Только сейчас, оглядываясь назад, я начала понимать, что они конечно же знали о том, что произошло с братьями дедушки и с ним самим. И мама всю жизнь жила в страхе, что в один прекрасный день во дворе нашего дома остановится черная машина и раздастся звонок в дверь...

Чтобы не заканчивать воспоминания о своих предках на такой грустной ноте, я открыла дедушкин альбом и заново погрузилась в запечатленные на фотографиях фрагменты счастливого периода их жизни, вглядываясь в полные благородного достоинства лица. Вне сомнения каждый из них прожил интересную, полнокровную жизнь, а плоды трудов многих из них до сих пор не утратили своего значения и ценности. Светлая им память.

Слушайте

ФОРС-МАЖОР

ДЕТЕКТИВ

Отношения с мужем натянулись еще сильнее. Ричард, правда, стал вежливым, но Лиза понимала, когда адвокат вежлив, значит что-то варится.

декабрь 2025

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

"Россия такая страна, которая ничего не боится. Простить террористов — это дело бога, моё дело — отправить их к нему. Россия не сердиться, Россия сосредотачивается. Вышли, не имея права, — получите по башке дубиной."

декабрь 2025

ИСТОРИЯ

У Эдди было слабое место-сын, которого он обожал. Эдди скрывал свою связь с мафией. Он хотел чтобы сын был лучше, чем он сам. Эдди мечтал оставить сыну своё доброе имя и личный положительный пример. В какой-то момент Славный Эдди решил искупить все содеянное и рассказать властям об Аль Капоне.

декабрь 2025

ПРОЗА

Дед закончил войну под Берлином и вернулся домой с тремя ранениями, двумя контузиями, орденами Красного Знамени и Славы, кучей медалей и вот этим пистолетом. …Сергей взял пистолет в руку и ощутил его приятную и убийственную тяжесть: снял с предохранителя, передёрнул затвор и, отведя руку в сторону и вниз, нажал на спусковой крючок….

декабрь 2025