Мои предки иноверцы

Сокровенное

Опубликовано 2 Марта 2020 в 11:27 EST

«Мужчины... Фу, какая гадость!» А ведь кроме своего мужа она не знала других мужчин...

Памятник А.С.Пушкину. Старая Москва.

Наверное, для начала мне следует представиться, сказав пару слов о себе. Я – Элеонора Александровна Мандалян – по мужу (по отцу – Манукян), 1939 г.р. Родилась и окончила школу в Москве. В связи с замужеством переехала в Ереван. С 1994 года живу (с семьей) и работаю в Америке, в Лос-Анджелесе. По образованию скульптор. В прошлом член Союза Художников СССР, член Союза Писателей СССР, член Союза Журналистов СССР, кандидат педагогических наук. Имею несколько десятков изданных книг, в основном в жанре научной фантастики, и несколько тысяч статей, опубликованных в б. СССР, в России, Армении, в США и Великобритании...

Данный труд-исследование (или как там его назвать – не знаю) считаю для себя едва ли не самым главным, потому как в нем я попыталась собрать воедино всё, что мне самой было и стало известно о моих предках по материнской линии и всё, что с ними сопряжено, включая атмосферу, их окружавшую. Ей богу, они того стоят! Особенно один, самый в роду главный – мой прадед Эрих Виллер.

***

Так уж, видно, было угодно насмешнице Судьбе, что во мне – простой московской девчонке, выращенной исконно русской бабушкой, Еленой Ивановной (урожденной Верзиловой), странным образом соединилась кровь отца-армянина (плюс русская четвертинка от бабушки) с кровью немцев (а может французов) по происхождению.

Лично я предпочла бы французов, потому как немцев люто ненавижу за все их «художества» во время войны. Одно утешает – что мои предки, в любом случае, к фашистской Германии (и к Германии вообще) никакого отношения не имели.

В семье деда-немца (был ведь еще дед-армянин, но он умер задолго до моего рождения) хранились сведения о том, что род их ведет свое начало от французских гугенотов – фамилия «Виллер» звучала, как Вилье(р), что предки моих предков бежали из Франции от погрома и резни, вошедшей в историю, как «Варфоломеевская ночь». Случилось это 24 августа 1572 года, накануне Дня Святого Варфоломея. В результате массового избиения гугенотов католиками, во Франции тогда погибло почти 30 тысяч гугенотов. Около 200 тысяч бежали в соседние государства – Англию, Польшу и немецкие герцогства... Так или иначе, Виллеры до конца своих дней оставались в России немцами, за что в конце концов жестоко поплатились.

Ну а в мамину кровь немецкую составляющую внес сын Эриха Виллера, Бернард, взявший в жены мою русскую бабушку и покинувший этот мир в год моего рождения. По дореволюционным метрикам он Бернгард Оскар Эдмунд Виллер. Чтобы не ломать себе языки, русское окружение опускало в его имени одну согласную, а то и вовсе заменяло его на «Бориса». (Соответственно, мама всю жизнь была в паспорте «Наталией Бернардовной», а по жизни «Наталией Борисовной».) В дореволюционной России было принято менять мудреные иностранные имена российских немцев (начиная с царстующих особ) на более удобоваримые – русские.

Не могу только понять, как родители бабушки отпустили свою совсем еще молоденькую дочь в чуждую ей среду, и по менталитету, и по вероисповеданию. Что ни о большой любви, ни об альянсе речи не шло, я догадалась по одной забавной фразе, как-то оброненной в сердцах моей уже состарившейся и давно овдовевшей бабушкой: «Мужчины... Фу, какая гадость!» А ведь кроме своего мужа она не знала других мужчин.

В молодости мало кто стремится вникать в коллизии семейной родословной – всегда находятся дела поважнее да поинтереснее. Эта потребность приходит с годами. И все же сохранились в памяти детства отдельные эпизоды из воспоминаний бабушки и мамы. Неоценимыми оказались семейные альбомы, которые педантично собирал дедушка, а потом и мама. Постепенно набралась целая папка старых документов семьи Виллеров и публикаций, связанных с их жизнью и деятельностью. Удалось даже заглянуть – с помощью отыскавшихся родственников – в санкт-петербургские дореволюционные архивы; наладить связи с научными сотрудниками, собиравшими музейную экспозицию семьи Виллеров в Царицыно. Привнесли свою лепту и поиски в интернете. И картинка, как пазл, сложилась довольно любопытная, представляющая, на мой взгляд, интерес не только для нас, прямых потомков этой фамилии.

Откуда корни растут

Итак, отец деда-немца, то есть мой прадед, Э.Э. Виллер (1851-1921), был личностью не просто значительной, а очень даже незаурядной – известный в свои дни предприниматель, общественный деятель, промышленник-фабрикант, благотворитель, глава большой, многодетной семьи...

В сохранившихся данных о нем он значится как Эрих Эдуард (или Эдуардович) Виллер. Но у немцев все выглядит несколько иначе, поскольку имена у каждого двойные, а то и тройные. Прадеда звали Эрих Готтфрид Вениамин. А прапрадеда – Эдуард Рудольф. Поэтому в царских указах Николая II, например, он фигурировал в каком-то невероятном до нелепости, сверхусложненном варианте: «Эрих-Готтфрид-Вениамин Эдуардов Рудольфов Виллер».

Эрих Виллер

В семейных альбомах предостаточно фотографий прадеда. Но лишь на одной-единственной он запечатлен с орденами и медалями на груди и на шее. Узнать историю этой фотографии мне удалось совсем недавно. Уже в Америке, работая над мемуарами и собирая сведения о своих предках, я решила открыть на Facebook страничку, посвященную прадеду и дедушке.

Разместила там фотографии их семьи и весь свой архив, включая собственные статьи, с ними связанные. Среди посетителей сайта отыскались, как водится, родственники и единомышленники.

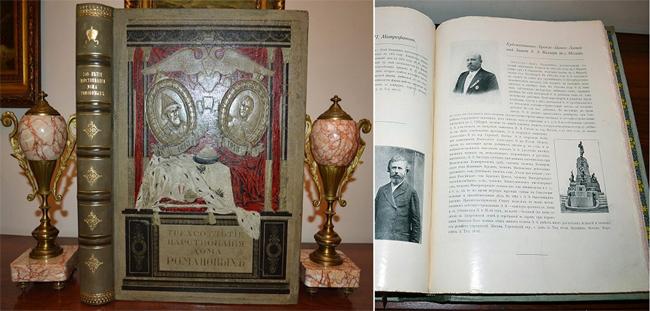

Один из последних – москвич Кирилл Сокол, профессионально изучающий памятники Российской империи (а прадед отливал их на своем заводе сотнями), прислал мне копию книжной страницы с «ятями» и прочими стиллистическими и орфографическими особенностями дореволюционного слога. На странице излагалась биография прадеда, с его портретом – тем самым, с орденами и медалями. Теперь мне стало понятно, зачем он сфотографировался при полном параде с «кавалерией» (как тогда говорили) знаков, медалей и орденов на груди – его об этом попросили – для публикации, в которой перечисляются все его награды.

Кирилл желал уточнить через меня некоторые указанные там данные. А назвать источник забыл. Я ломала голову, каким изданием (журналом или газетой) при жизни прадеда была напечатана его полная биография. А когда сам Кирилл помог разгадать загадку... раздулась, как индюшка, от гордости за своего предка.

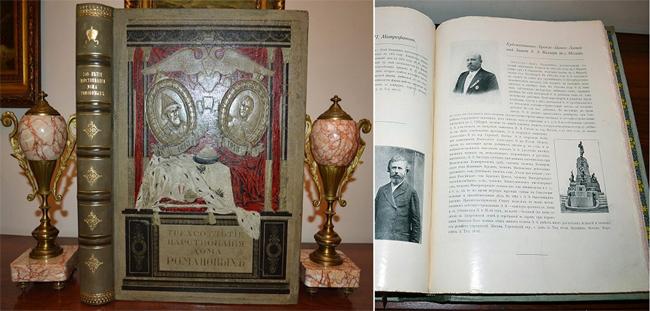

Оказалось, что страничка с его биографией принадлежит шикарнейшему юбилейному изданию 1913 года, на высококачественной глянцевой бумаге : «Трехсотлетие царствования державного Дома Романовых». Я нашла экземпляр книги на аукционе «Антикварий. Антикварный дворик», продавшем ее за 220 000 рублей. Поэтому там не только дается полная характеристика книги, с фотографиями обеих обложек и корешка переплета, но и выборочно размещены 24 страницы (при общем объеме 542 стр.) Последняя из представленных на сайте и есть та самая, прадедушкина – в разделе «Торговля и промышленность» (Разделы перечислены отдельно).

Вот как аукционное общество описывает сей антикварный фолиант: «Полукожаный художественный переплет, роскошное золотое и цветное тиснение с барельефами Романовых, художественное тиснение и орнаметальные украшения! Большой альбомный формат: 35,5 х 27,5 см, вес ? 6 кг! Кожаный бинтовой корешок с богатым золотым /глубоким!/ тиснением! Стилизованные цветные форзацы с гербами России, торшированный обрез блока, шелковое ляссе!».

В информации о содержании говорится: «В книге изложена история царствования каждого из членов правящей династии, а также приводятся краткие биографии всех выдающихся государственных служащих, военачальников, медиков, педагогов; деятелей искусства, спорта и духовенства; промышленников и предпринимателей».

Привожу текст прадедушкиной страницы, как есть, только без ятей:

«Художественно–Бронзо–Цинко–Литейный Завод Э.Э.Виллера в гор. Москве.

Виллер – Эрих Эдуардович, почетный потомственный гражданин. Родился в 1851-ом году в г. Юрьеве (Лифл.губ.) и образование получил частью в г. Юрьеве, частью в г. Петербурге. В 1870-ом году Э.Э. поступил на службу в один из крупнейших С.-Петербургских механических заводов, где изучил на практике механическое и литейное дело. В 1875-ом году Э.Э. основал собственную мастерскую, имевшую очень скромные размеры. В этой мастерской Э.Э. работал сам с 1-м мальчиком-рабочим. Благодаря энергии и упорному труду владельца, спустя 5 лет мастерская Э.Э. преобразилась в небольшой слесарный завод, на котором работало 30-40 чел. рабочих.

В настоящее же время завод Э.Э. достиг грандиозных размеров, причем на нем изготовляются всевозможныя художественно-бронзо-цинко-литейныя и слесарно-строительныя работы, сооружаются памятники, как светские, так и церковные и т.д... Э.Э на собственные средства выстроил в гор. СПБурге часовню в память павших воинов, которую пожертвовал городу; затем Э.Э. участвовал в постройке памятника Н.В. Гоголю в гор. Москве, а в 1911 году, в память 50-летия освобождения крестьян, Э.Э. соорудил памятник Александру II в гор. Саратове. Вообще Э.Э. сооружено более 500 памятников Императору Александру II в России. Оборот завода в настоящее время достигает 200 000 р. в год. И за доброкачественность выполнения заказов Э.Э. удостоен многих высших наград на всевозможных заграничных и русских выставках.

Э.Э.Виллер состоял присяжным попечителем при Московском Коммерческом суде, состоит членом Коммерческого о-ва Взаимного Кредита, членом Московского ремесленно-кредитнаго т-ва, почетным членом о-ны «Утоли моя печали», членом Российского о-ва Красного Креста, членом Императорскаго человеколюбиваго о-ва, членом Евангелическаго Миссионернаго о-ва, членом Императорскаго сельско-хоз. о-ва птицеводства и т.д. и т.д., в то же время жертвуя крупныя суммы на благотворительныя и просветительныя дела...

В 1894 году Э.Э. Высочайшим указом Правительствующему Сенату возведен в звание почетнаго потомственнаго гражданина. Э.Э. – кавалер орденов св. Анны и св. Станислава II и III степ., медалей – большой (на шею) золотой на Андреевской ленте и серебряной за охрану при короновании Николая II-го; помимо этих знаков отличия Э.Э. имеет много различных медалей и знаков от разных учреждений.

Москва. Гороховский пер. собств. дом №21. Тел. 67-34. Магазин: Москва. Маросейка, 2. Тел. 28-57.»

Тот, кто интересуется прошлым России, при желании может просмотреть содержание книги – все страницы читаемы – на сайте НЭБ: «Юбилейное историческое и художественное издание в память 300-летия царствования державного Дома Романовых».

Утоли моя печали

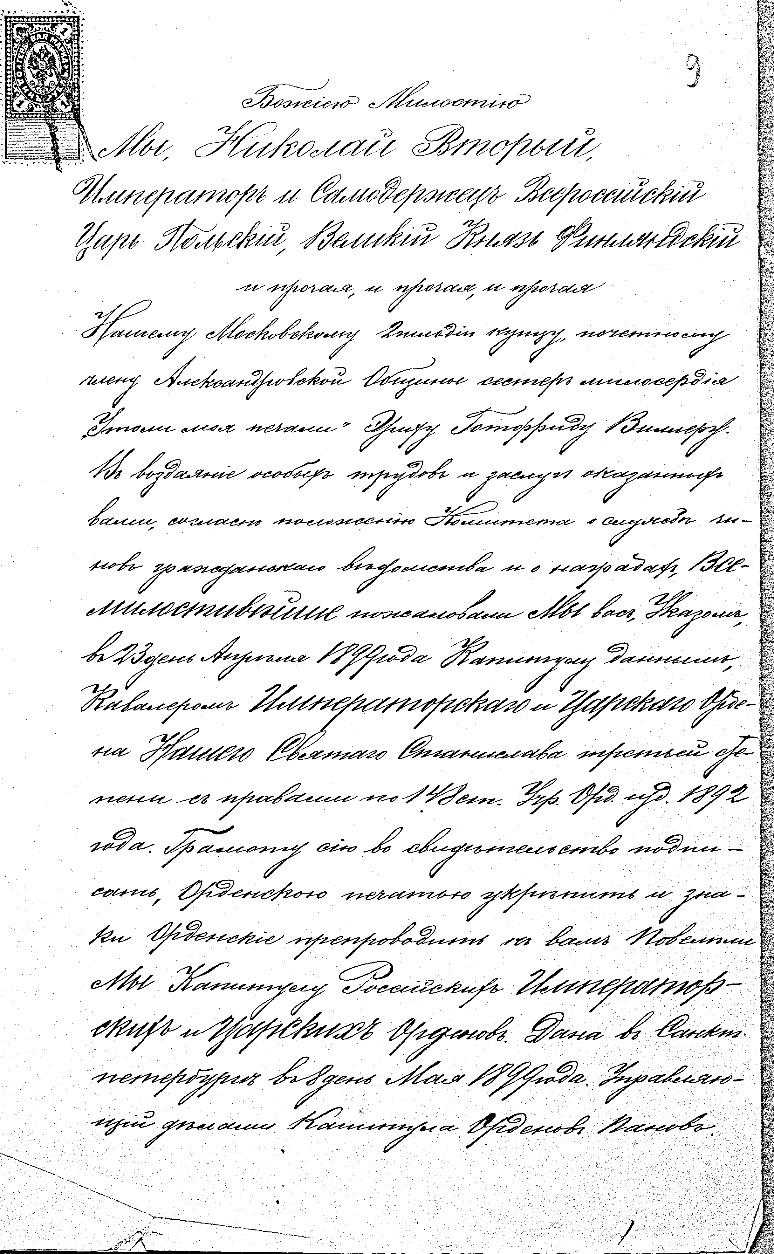

О том, что прадед занимался благотворительностью, делал щедрые пожертвования на богоугодные дела, в частности – активно помогая Общине сестер милосердия «Утоли моя печали», я узнала из царского указа Николая II.

Общину сестер милосердия создала на собственном энтузиазме и на собственные средства княгиня Наталья Борисовна Шаховская (1820-1906), начав со строительства в Немецкой слободе (в ту пору уже Лифортово) главного здания общины и церкови. А потом и многочисленных филиалов. Взращенные ею сестры милосердия самоотвер-женно, с полной отдачей, иногда – рискуя собственной жизнью (при эпидемии холеры, например, в 1872, и на полях сражений) ухаживали за тяжело больными и ранеными, отправляясь за ними в самое пекло, а также – за немощными, бездомными, психически неполноценными людьми, оказывая помощь всем, кто в них нуждался.

После того как император Александр II за высокие заслуги общины взял ее под свое личное покровительство, она начала называться Александровской общиной «Утоли моя печали». Высокое покровительство с той поры было ей обеспечено преемниками императора – Александром III и Николаем II. К началу ХХ века община превратилась в благотворительную империю. Одни помогали благому делу своими знаниями и навыками, другие – сердечным теплом и заботой, как сестры милосердия, третьи поддерживали общину материально. В числе последних был и мой прадед.

За щедрые пожертвования и поддержку Э. Виллер получил звание Почетного члена Александровской общины сестер милосердия «Утоли мои печали» и Знак Общества Красного Креста.

Возлюби ближнего своего как самого себя

Чтобы удовлетворить свое любопытство, я немного порыскала по источникам. Знак Российского Общества Красного Креста в форме белого щита, увенчанного короной монарха, с наложенным на него красным крестом, был учрежден в 1899 году указом императора Николая II. Он вручался «за услуги, оказанные делу человеколюбия в период военных действий и во время общественных бедствий; за продолжительную полезную деятельность в мирное время; за пожертвование не менее определенной Правительством суммы (5 000 руб)».

Изготовлялся сей знак из серебра, позолоты и рубиновой эмали. Надпись по канту призывает цитатой из Библии на церковнославянском языке: «ВОЗЛЮБИШИ БЛИЖНЯГО ТВОЕГО IАКО САМЪ СЕБЕ». Знак выдавался Главным управлением Российского Общества Красного Креста с разрешения императрицы Александры Федоровны, его покровительницы. Почетными членами Общества были сам император, все великие князья и княгини, многие высокопоставленные светские лица и представители высшего духовенства.

Кавалер ордена и почетный гражданин

В романовском фолианте указано, что Э.Виллер был кавалером орденов св. Анны и св. Станислава II и III степ., медалей – большой (на шею) золотой на Андреевской ленте и т.д. (Кресты орденов Св. Георгия, Св. Владимира, Св. Анны и Св. Станислава принято было носить на шее.)

Один из потомков Виллеров (Кирилл Самурский, фотограф, историк, специалист по японской культуре), с которым мы в родственно-дружеском контакте через Facebook, откопал в архивах Санкт-Петербурга несколько уникальных документов и переслал мне их копии, за что я ему безмерно благодарна. Приведу парочку из них:

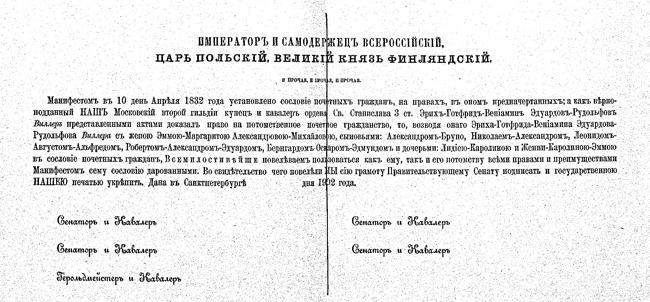

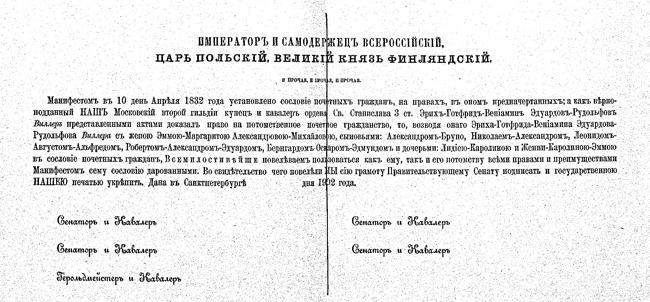

«Божиею Милостию МЫ, Николай Вторый, Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский и прочая и прочая и прочая.

Нашему московскому 2 гильдии купцу, почетному члену Александровской общины сестер милосердия «Утоли моя печали» Эдуарду Готфриду Виллеру. В воздаяние особых трудов и заслуг, оказанных Вами, согласно положению Комитета о службе чинов гражданского ведомства и о наградах, всемилостивейше пожаловали МЫ Вас, Указом в 23 день Апреля 1899, Капитулу данным Кавалером Императорского и Царского Ордена Нашего Святого Станислава третьей степени с правами по 148 ст...».

«Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский и прочая и прочая и прочая.

Манифестом в 10 день Апреля 1832 года установлено сословие почетных граждан на правах, в оном предначертанных; а как верноподданный Наш Московский второй гильдии купец и кавалер ордена Св. Станислава 3 ст. Эрих-Готфрид-Вениамин Эдуардов Рудольфов Виллер представленными актами доказал право на почетное потомственное гражданство, то, возводя оного Эриха-Готфрида-Вениамина Эдуардова Рудольфова Виллера с женою Эммою-Маргаритою Александровою Михайловою, сыновьями Александром-Бруно, Николаем-Александром, Леонидом-Августом-Альфредом, Робертом-Александром-Эдуардом, Бернгардом-Оскаром-Эдмундом и дочерьми Лидиею-Каролиною и Женни-Каролиною-Эммою в сословие почетных граждан всемилостивейше повелеваем пользоваться как ему так и его потомству всеми правами и преимуществами Манифестом сему сословию дарованными. В свидетельство чего повелели МЫ сию грамоту Правительствующему Сенату подписать и государственною НАШЕЮ печатью укрепить.

Дана в Санктпетербурге ..........дня 1902 года.»

Почетный Потомственный Гражданин – это сословие. «Потомственный» означало, что все его потомки, начиная с детей, автоматически обретают тот же статус. Звание это было введено в 1866 году и просуществовало до 1917 года, упраздненное вместе с другими чинами и званиями царской России. Присваивалось оно Московской городской думой за особые заслуги перед москвичами и утверждалось императором.

Из истории Юрьева – города в Лифляндской области, в котором родился Э.Виллер: Это бывший Дерпт. До присоединения к Российской империи в начале XVIII века Лифляндия (Как по-сказочному звучит!) была Шведской Ливонией. Дерпт (по-немецки Dorpat, Dorpt) – один из древнейших городов Европы, ведущий свою историю с V века (только тогда он назывался Тарбату). В XI веке Ярослав Мудрый захватил эти земли, переименовав Дерпт в Юрьев. После распада Древнерусского государства город переходил из рук в руки, меняя, как перчатки, свои названия и хозяев: Новгородская республика – Ливонский орден – Речь Посполитая – Шведская империя – Российская империя – СССР – Эстония. Александр III, «разнемечивая» в очередной раз завоеванный им Прибалтийский край, вернул городу имя Юрьев. Позднее Лифляндия, вместе со Смоленской губернией, вошла в состав Рижской губернии. С 1919 года Дерпт-Юрьев стал эстонским городом Тарту (эстонский вариант Тарбату), вторым по численности населения после Таллина.

И мать, и отец прадеда родом из Дерпта, из семей простых тружеников, лютеранского вероисповедания. В уцелевшем свидетельстве дерптской церкви Св. Иоанна (на немецком и русском языках), где прадед был крещен, записано, что отец его, Эдуард Рудольф Виллер –переплетчик, мать, Августа – урожденная Гросберг.

Во времена прадеда Юрьев-Дерпт вроде как был своим – российским, хоть и сохранял немецко-эстонский состав населения. А следовательно Эрих Виллер в Москву перебрался не из-за границы (с родителями или без – не знаю). Приехал он в 1867 году 16-летним юношей, имея при себе гроши на дорогу да рекомендательное письмо по-немецки к старым друзьям, жившим в Немецкой слободе. Предположительно, у него уже было базовое профессиональное образование, поскольку в Дерпте в те времена находились десятки заведений металлических изделий, принадлежавших немецким подданным.

По сведениям упомянутой выше «биографии», Эрих совершенствовал свои навыки на известных предприятиях Санкт-Петербурга. В Москве осел, само собой, поближе к своим – к бывшей Немецкой слободе, на Басманной (Покровке), в доме Бондырева, затем в доме Леонова. (А может это одно и то же.) Свои дома и фабрику построил в центре Москвы, в Гороховском переулке...

Немецкая слобода, сегодня москвичами совсем забытая, сыграла немаловажную роль в истории столицы, а то и – в становлении петровской империи. Она являла собой как бы город внутри города, выгодно отличаясь от грязной тогда Москвы чистотой, опрятностью, планировкой и архитектурой. Ее называли «Маленькой Европой в российской столице», «немецко-лифляндским предместьем Москвы». Такой она предстала перед юным Петром I, убегавшим сюда из Преображенского не только развлекаться, но и учиться у иноземных мастеров «уму-разуму», их образу жизни, их культуре быта и взаимоотношений, их знаниям и навыкам. Можно сказать, что «окно в Европу» он «прорубил» через Немецкую слободу.

После пожара 1812 года слобода начала терять свою исключительность, но немцы продолжали там жить, являясь второй по численности – после русских – этнической группой Москвы. (На рубеже ХХ века из 17 тысяч всей «иностранной» общины 14 тысяч составляли немцы, остальные 3 – латыши, эстонцы, финны и шведы.) И все они по традиции предпочитали селиться именно здесь, поближе к сохранившейся лютеранской церкви.

Старая Новая церковь

В 25 лет Эрих женился на красивой статной немке, 24-летней Эмме Маргарите Фогелер (1852-1922), дочери московского купца Александра Фогелера и Эммы Каролины Вейнгольд. Венчание состоялось в церкви Святых Петра и Павла, старейшем и крупнейшем лютеранском приходе на территории России.

Поначалу, в XVI веке, это был неказистый, деревянный молитвенный дом. После очередного пожара построили каменную церковь с колокольней. Петр Первый, собственноручно заложивший основной камень в ее фундамент, пожертвовал из казны большую сумму денег на ее строительство.

«Новая церковь», как ее иногда называли, с тех пор трижды горела, каждый раз возрождаясь вновь. Но после пожара 1812 года восстановить ее уже не удалось. Несколько лет спустя в Немецкой слободе московская лютеранская церковь появилась снова, только на другом месте. Строили ее на средства короля Пруссии Фридриха Вильгельма III и российского императора Александра I, пожертвовавших огромные ссуды. Со временем ее несколько раз расширяли, увеличивая приход.

Последний раз – по проекту архитектора В. А. Коссова, одного из авторов Храма Христа Спасителя, после чего ее начали называть Кафедральным собором Московского Консисториального округа. Претерпев еще целый ряд «катаклизмов», в постсоветское время он стал главным собором региональной Евангелическо-лютеранской церкви всей Европейской части России.

На сегодняшний день в Москве всего две лютеранские церкви. Вторая, совсем крохотная – Св.Троицы, на Немецком (Введенском) кладбище. В первой Эрих и Эмма венчались, под сенью второй покоятся. Они пришли в этот мир с разницей в один год, и с такой же разницей покинули его. Он – в 1921-м, она – в 1922-м. А в промежутке между рождением и смертью была долгая, счастливая жизнь в созданной и взращенной ими обширной семье. В церкви Свв. Петра и Павла супруги крестили и венчали всех своих семерых детей, а потом и внуков.

Неожиданно для себя вычитала в «Научном вестнике Царицына», что прадед, плюс ко всем своим достоинствам, еще и неплохо, с удовольствием пел и был членом Общества любителей смешанного хорового пения при церковной общине евангелическо-лютеранской церкви Святого Михаила. Там существовало мужское хоровое общество «Liedertafel», которым руководил композитор М.М. Иполитов-Иванов, чье имя сейчас носит один из ведущих музыкальных ВУЗов России и мира – ГМПИ (Государственный музыкально-педагогический институт).

Предок – фабрикант. Впечатляет!

Эрих Виллер был неутомимым тружеником, постоянно расширявшим свое производство, завоевывавшим (а точнее – выигрывавшим на конкурсах) рынки сбыта. Нет, магнатом или просто «шибко богатым» он не стал, но зарабатывал, видимо, прилично, если годовой оборот его завода составлял 200 000 рублей (по тем временам деньги немалые), а сам слыл щедрым меценатом.

Кстати, начало ХХ века (до Первой мировой войны) в плане покупной способности считается лучшим временем за всю историю дореволюционной России. Бабушка рассказывала, что за 3 копейки можно было купить ведро слив, лукошко яиц. За рубль – 25 буханок ржаного хлеба, 20 килограммов картошки... А за 3 рубля – корову.

Не поленилась покопаться в интернете, и нашла-таки приблизительный курс «николаевского» рубля по отношению к рублю нынешнему: 1 = 1335. Таким образом 200 000 рублей эквивалентны 267 000 000.

Эрих Виллер держал несколько контор и магазинов в разных районах Москвы для сбыта производимой им продукции и для заключения договоров. Имел конторы-представительства и в других городах – в Нижнем Новгороде, Владикавказе, Томске, в частности.

На дореволюционной открытке Маросейки хорошо видна (справа) броская вывеска его магазина-конторы в доме Леоновых – «Э.ВИЛЛЕРЪ и Ко».

Он построил несколько каменных домов рядом со своей фабрикой – в Гороховском переулке (под номерами 15-21) – для себя и для обеспечения жильем своих сотрудников. Его дети с семьями имели в них свои апартаменты, в том числе и семья моего деда. В его собственности находились также складские помещения на «Малой Покровке, участок Маросейки, дом Леоновых». Есть сведения, что для работников своего предприятия прадед построил несколько дачь в Царицыне и Софрино, где имел собственные усадьбы.

После революции на базе и на территории фабрики прадеда возник крупный завод «Технолог», существующий по сей день. Вот так начинается печатный проспект его истории:

«В 1875 г. Виллер Эрих Эдуардович основал свое дело в Москве, в Гороховском переулке, на очень скромных началах, изготовляя собственноручно художественые и хозяйственные принадлежности из металла. В 1885 г., все больше расширяя свое дело, занялся сооружением памятников, церковными и строительными работами. В 1900 г он превратил мастерские в завод художественных и металлических изделий с количеством рабочих, доходящим до 150 человек... После Октябрьской Социалистической Революции завод был национализирован и в связи с разрухой законсервирован. В 1929 г. был реорганизован в медно-литейный и механический завод «Технолог». И т. д.

Явный перепев этих сведений, причем недостаточно компетентный дан в очерке «История промышленности России в фотографиях: Московский экспериментальный завод Технолог». Он начинается словами: «В городе Москва в доме 21 в Гороховском переулке, потомственный Почетный Гражданин Виллер Эрих Эдуардович в 1875 г. основал свое дело в Москве...» И дальше фотография – крупное изображение жилого дома Э.Виллера, построенного им для себя и членов своей семьи.

Дом Виллеров в Гороховском переулке

Завод же его выглядел совсем иначе – с отдельно стоящими цехами, офисным корпусом, просторным рабочим двором, где отливались бронзовые монументы, и большими воротами, над которыми чугунной вязью, дугообразно красовалось имя владельца.

Сегодня Гороховский переулок – одно из исторических мест Москвы. Все здания находятся под защитой государства, как культурное наследие: Дворцовая усадьба богатого заводчика И.И.Демидова (дом № 4), ныне Московский государственный университет геодезии и картографии. Частная женская гимназия В. Н. фон Дервиз (№10), ныне «Центр образования». Особняк статского советника К.В.Паженкопфа (№12), ныне посольство Эквадора в России. Особняк Морозова (№14), сейчас в нем редакция журнала «Международная жизнь». А «Приют для сирот Евангелического попечительства о бедных женщинах и детях» (дом №17) похож на средневековый готический замок из какой-нибудь сказки... Он был построен архитектором Максимом Геппенером в 1888 году на пожертвования состоятельных московских немцев, в числе которых был и Э.Виллер.

В «Исторической справке туристического проспекта города Москвы» говорится: «Комплекс разноэтажных зданий, выполненных в стиле неоклассицизма, принадлежал семье потомственного почетного гражданина Эриха Готфрида Эдуарда Виллера, владевшего крупным производством по изготовлению скульптуры, памятников, бронзовых изделий, церковной утвари». Только где теперь этот «комплекс разноэтажных зданий» - никто из его потомков найти не может.

В деловых кругах Москвы прадед имел репутацию честного, энергичного и профессионально состоявшегося человека, обладавшего художественным чутьем. О чисто человеческих его качествах говорит хотя бы такой эпизод: В смутном 1905-м семья владельца художественно-кузнечной мастерской, талантливого литейщика Евграфа Сергеевича Куприянова (автора ворот и ограды перед Банком России, на Неглинной), практически оказалась выброшенной на улицу. Прадед не побоялся протянуть ему руку помощи, предложив не только место старшего мастера на своем предприятии, но и жилье в одном из своих домов.

От монументов до надгробий

Эрих Виллер регулярно принимал участие в крупных конкурсах, определявших, какому предприятию поручить осуществление проекта по сооружению памятника в том или ином городе, и часто выигрывал, получая престижнейшие заказы, с которыми блестяще справлялся.

В 1880 г. на его заводе были отлиты декоративные детали к памятнику Пушкина (А.М. Опекушина) – гирлянды-цепи и лавровые венки вокруг 18 гранитных тумб, четыре чугунных фонаря потрясающей красоты и бронзовые детали пьедестала. Памятник был установлен в начале Тверского бульвара на Страстной площади (ныне Пушкинская). Значительно позже, в 1950-м весь комплекс переместили на противоположную сторону площади, где он и находится по сей день.

К выполнению этого заказа мой дед (Бернард) – первоклассный литейщик и скульптор, отношения не имел по той простой причине, что в 1880 году ему было всего 7 лет от роду. А вот в другом выигранном его отцом конкурсе – на изготовление монументального комплекса Гоголю в Москве – принимал самое активное участие.

Автор памятника выдающийся скульптор-монументалист Н.А.Андреев, а автор всего проекта один из крупнейших российских зодчих рубежа столетий Фёдор Осипович Шехтель (в оригинале – немец Франц-Альберт Шехтель). По имеющимся у меня данным, на заводе Виллера были отлиты в бронзе сам монумент, четыре тематических барельефа пьедестала, цепи и четыре декоративных фонаря.

В семейном альбоме дедушки сохранилась фотография, запечатлевшая как он извлекает из гипсовой формы базу хорошо известного всем москвичам фонаря гоголевского комплекса, составленную из трех смотрящих в разные стороны львов.

Торжественное открытие памятника на Пречистенском (ныне Гоголевском) бульваре было приурочено к столетию со дня рождения писателя в 1909 году. Длилось оно целых три дня при огромном скоплении людей – юбилей Гоголя вылился в Москве в широкомасштабный праздник.

Несмотря на неоспоримые художественные достоинства, андреевский вариант Гоголя, сидящего в согбенной позе и в упадническом настроении, вызывал много толков и недовольства. Он простоял 42 года, после чего несколько раз менял «место жительства», пока окончательно не перекочевал во двор бывшей усадьбы графа А. П. Толстого, на Никитском бульваре, где Гоголь провел последние четыре года своей жизни. На смену Гоголя хмурого пришел Гоголь жизнерадостный, «стоячий», работы Н. Томского. Но фонари со львами остались на прежнем месте, всё также украшая собой Гоголевский бульвар...

Затем было сооружение мемориальной часовни в Петербурге – в память о павших воинах (упомянутой в «биографии» Э.Виллера). Для Нижнего Новгорода был выполнен памятник Александру III.

Под занавес российского царизма произошел небывалый всплеск украшательства едва ли не всех городов и даже сел памятниками Царю-Освободителю Александру II – в связи с празднованием 50-летнего юбилея отмены крепостного права. Причем монументы или бюсты заказывались местными управами, средства собирались добровольно, «всем миром». Заказы сыпались как из рога изобилия. За период с 1911 по 1914 год их появилось по всей Руси порядка 2,5–3 тысяч. Безостановочно трудились, отливая бюсты и монументы, литейные заводы Э.Новицкого, Морана, Сан-Галли, Козлова, Городецкого и конечно Виллера. В его рекламном листке значится: «Завод участвовал в сооружении следующих выдающихся памятников Царю-Освободителю в Саратове (вся бронза), в Черниговской, Костромской, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Саратовской, Владимирской, Киевской и других губерниях».

В «Богородском городском форуме», от 29.08.2012, подробно описывалось как местное сельское общество при поддержке купцов-промышленников крупного и богатого села Богородское, Нижегородской губернии, заказало фирме Э. Виллера монумент Царю-Освободителю. «Виллер воспользовался услугами Опекушина, купив права на тиражирование статуи, выполненной скульптором для села Хоружевка Полтавской губернии и установленной на пьедестале 3 июля 1886 года в честь 25-летия отмены крепостного права. Ее серийная копия и была освящена в селе Богородском Нижегородской губернии 26 мая 1913-го года при громадном стечении публики...».

А «Нижегородская земская газета» (№ 21) сообщала: «С раннего утра по селу, и особенно по Александровской улице заметно было оживленное движение; дома были убраны зеленью и флагами, а на некоторых были выставлены портреты Государей. К молебну у памятника собрались все учащие и учащиеся, шпалерами расположившиеся вокруг памятника; а также депутации с венками, богородская вольная пожарная дружина и горбатовская потешная рота, накануне прибывшая на торжество. Молебен был отслужен соборне, пели два хора певчих. После молебна священником о. Михаилом Сигрианским было сказано прочувственное слово на тему события и была отслужена краткая лития. При пении «Вечная память» пелена с памятника упала и пред глазами молящихся предстала на высоком пьедестале величественная фигура Императора Александра II во весь рост, в мантии, с грамотой в правой руке и скипетром в левой. Г. начальником губернии была провозглашена здравица за Государя Императора Николая Александровича, покрытая долго несмолкаемым громогласным «ура», смененным народным гимном, который был исполнен духовым оркестром и хором певчих. Представителем Феодосийского общества трезвости была произнесена речь, после чего депутации возложили венки на памятник...».

Жизнь богородского монумента оказалась недолгой. После октябрьского переворота 1917 года статую Александра II низвергли. А ее помпезный пьедестал более 60 лет использовали в качестве памятника жертвам контрреволюционного мятежа, и лишь в 1980-х окончательно демонтировали. Аналогичная участь постигла и все прочие памятники царским персонам. Увидеть их можно теперь разве что на чьих-то старых, пожелтевших от времени коллекционных открытках.

В 1912-м к столетию Отечественной войны 1812 года и в память о Бородинском сражении был перестроен Бородинский мост. Металлические детали дизайна к нему отливались на заводе Виллера. Перекинувшись через Москву-реку в двух километрах от Кремля, он соединял Смоленскую улицу с Большой Дорогомиловской и Киевским вокзалом. (Позднее, при сооружении нового моста, от него использовали только опоры).

Чтобы осуществлять столь крупные и трудоемкие заказы, нужны были опытные умелые руки не одного и не двух специалистов. В печатной литературе, посвященной Эриху Виллеру, мне не раз попадались оценки, подобные этой: «Такому выходу на один уровень с известнейшими предпринимателями он обязан исключительно своим деловым неординарным способностям, художественному вкусу и умению подбирать талантливых лепщиков, формовщиков, кузнецов, литейщиков». Могу добавить: помимо всего прочего, немаловажную, если не главенствующую роль играло высочайшее качество литья, предлагаемое Виллером.

Продукция его завода выставлялась на художественно-промышленных выставках России, в частности – в Нижнем Новгороде, и заграницей. Ассортимент изделий был более чем широк и разнообразен – от статуй и бюстов до художественных предметов интерьера.

Предприятие Виллера в разное время называлось по разному, хоть смысл был заложен один: «Художественно-строительная, бронзо-цинковая и литейная фабрика». «Фабрика Художественных работ из разных металлов» «Бронзо-медно-литейный, чугуно-литейный и арматурный завод и фабрика».

Отдельной отраслью завода было выполнение частных заказов на оформление могил – мемориальных памятников, чугунных оград и цепей, усыпальниц, часовен и т.д. Мама рассказывала, что ее дед для тех же нужд выписывал из Германии фарфоровые гирлянды и букеты цветов потрясающей красоты.

Заказы на надгробия выполнялись и для других городов, о чем сейчас, так много лет спустя, можно узнать разве что случайно – наткнувшись, например, вот на такую фразу о пермских двух кладбищах в книге «Перми старинное зерцало», В.Гладышева: «На рубеже веков художественные намогильные кресты выполняла московская фабрика "Э. Виллер на Покровке". Великолепные образцы "расцветших" крестов (правда, поржавевших) - в семейных оградках священников Будриных, Петровских и Пушиных (с фигурой архангела), купцов Досмановых (VIII). С конца 90-х кованые железные кресты появляются и на Егошихинском».

Основная часть такого рода заказов, естественно, исходила от единоверцев, жителей Немецкой слободы. Поэтому особенно много авторских надгробий, выполненных самим Бернардом Виллером и им же отлитых в металле, было на Немецком (Введенском) кладбище.

С детских лет я ездила туда с мамой и бабушкой. Они показывали мне могилы наших предков, сгруппированные в одном месте и занимающие довольно обширную территорию недалеко от главного входа, рассказывали о каждом. Больше всего – о самых близких... Здесь, в фамильной усыпальнице, похоронены практически все члены семьи Виллеров. Бабушка, а затем и мама присоединились к ним, обретя здесь вечный покой.

Самое иноверческое кладбище Москвы

Не могу удержаться, чтобы не рассказать о Немецком кладбище все, что сама знаю. Немецкое кладбище – одно из самых старых и самых загадочных кладбищ Москвы, окутанное легендами и невероятными историями. Согласно одной из них, кладбище стоит на древнем подземном городе с многочисленными ходами-тоннелями, и попасть в него можно только через один из старинных склепов. Через какой именно – никто не знает. Скорее всего, это просто вымысел. А может и нет. Ведь Земля хранит столько тайн, сокрытых под нашими ногами.

Едва ступив за помпезные готические ворота высокой кирпичной ограды в этот обособленный, словно застывший во времени мир безмолвия, я всякий раз благоговейно замирала, как от погружения в жутковатую, таинственную сказку, будоражащую и умиротворяющую одновременно. Преобладание черного камня в надгробиях непривычной формы, иммитирующей европейский, зачастую готический архитектурный стиль. Мавзолейчики, некрополи, часовни, склепы в виде порталов-врат в загробный мир. И обилие скульптур грустной, но дивной красоты – херувимы, коленопреклоненные ангелы с поникшими крыльями, скорбящие женские фигуры под мраморными складками накидок.

А рядом неожиданные композиции, типа убегающей из дома к любовнику молодой жены с красной живой гвоздикой, зажатой в бронзовой руке. (Обманутый муж сначала заказал это надгробие, а когда оно было готово, убил жену и себя).

Чугунные и каменные ограды, запутавшиеся в самостийно разросшихся кустах. На всем лежит налет запустения и замшелой старины, подобный зеленой патине на омытой дождями и ветрами бронзе. Рассеянный полумрак под сомкнувшимися кронами таких же старых деревьев превращает кладбище в полулес-полухрам. Ощущение такое, что попадаешь в иной век, в иное измерение, изолированное от суеты живых.

Когда-то в Немецкой слободе было два своих кладбища. Но В 1771 году, в связи с эпидемией чумы, по указу Екатерины II, под иноверческое кладбище было отведено место за пределами города – на Введенских горах (одном из семи холмов, на которых стоит Москва). В 1798-м, по просьбе пасторов и старост лютеранской церкви, оно было существенно увеличено. На его территории открыли протестантский и католический участки, куда были перенесены захоронения с Немецкой слободы и Марьиной рощи.

Ныне это не просто кладбище, а объект культурного наследия российской столицы и одновременно – оазис культуры европейской. Здесь покоятся бароны, графы, дворяне, купцы, крупные промышленники и меценаты, деятели культуры и ученые. Над их надгробиями трудились немецкие, русские, итальянские и многие другие мастера. А моему деду и прадеду здесь принадлежит авторство как минимум нескольких десятков памятников.

В книге «История московских кладбищ», Юрия Рябинина, мне попался на глаза любопытный эпизод с немцем, «лившим слезы над каждой могилой» Введенского кладбища. Разговорив его, автор книги узнал о том, как в Польше в первые же дни после Второй Мировой Войны он стал свидетелем полного истребления немецкого духа с польской земли, когда запросто убивали мирных немцев, забирали их квартиры, ровняли с землей их кладбища. «И вот этот человек, – пишет Рябинин, – оказавшись в Москве на Введенке, был совершенно потрясен тем, что у русских, у которых, казалось бы, претензий к немцам больше, чем у какого-либо другого народа, в их столице находится большое немецкое кладбище, благополучно пережившее и «Германскую», и Великую Отечественную, и до сих пор не утратившее свой «немецкий колорит».

На колорит тут действительно никто не посягнул, не потревожил. Разве что потеснил немного. С послевоенного времени кладбище просто начали называть Введенским – по местности, на которой оно расположено, и разрешили москвичам, независимо от вероисповедания и национальности, хоронить здесь своих близких. Но оба названия сохраняются по сей день.

Из новых «соседей» бывших жителей Немецкой слободы упомяну лишь нескольких: крупнейший российский издатель И.Сытин; известные архитекторы и художники отец и сын Мельниковы; оба брата художника Виктор и Аполлинарий Васнецовы; писатель М.Пришвин; литературовед М.Бахтин; всемирно известная российская балерина О.Лепешинская; прекрасные советские актеры А.Тарасова, Т.Пельтцер, Рина Зеленая, М. Козаков, Г.Бортников; спортивный комментатор Н.Озеров; оперная певица М.Максакова и т.д. и т. д.

Здесь случайно можно натолкнуться на работы скульпторов С.Коненкова (Птица Сирин на могиле Пришвина), Наталии Крандиевской (беломраморная фигура Христа у фамильной усыпальницы Третьяковых-Рекк), на мозаику художника Петрова-Водкина и усыпальницу архитектора Ф. Шехтеля. (К последним двум я еще вернусь).

Как любят повторять многие, кладбищенская земля Введенки примирила не только представителей разных конфессий, но и бывших смертельных врагов. Здесь находится братская могила немецких военнопленных, погибших в московских госпиталях от ран в 1914-м. Полегли в русскую землю французы наполеоновской армии, сложившие головы в Москве в 1812-м - оградой братской могиле служат восемь орудийных стволов, вкопанных в землю и объединенных цепью. А неподалеку от них – братская могила русских воинов, сражавшихся с французами за Москву. Солдаты и офицеры Советской армии. Здесь с почестями были захоронены сбитые фашистами во Вторую Мировую летчики французской авиационной эскадрильи «Нормандия-Неман». В 50-х годах их останки перевезли во Францию, но у памятника по-прежнему раз в год собирается несколько десятков ветеранов.

Кстати о французах. Был такой замечательный шеф-повар Люсьен Оливье, прибывший в Россию из Франции в 1860-х и открывший в Москве очень вкусный ресторан французской кухни «Эрмитаж». А прославился он тем, что придумал рецепт салата, который так крепко держал в секрете, что унес его с собой в могилу. Впрочем, это ничуть не помешало русским хозяйкам ввести в традицию готовить на праздники, и особенно на Новый Год «салат оливье», заполняя пробелы рецепта собственной фантазией.

О том, что ресторатор-француз почил именно здесь, на Немецком кладбище, стало случайно известно только в 2008 году, благодаря проведенной инвентаризации бесхозных захоронений. Родных у него в Москве повидимому не было, поскольку надпись на памятнике гласит: «Люсьенъ Оливье, скончался 14 ноября 1883 г. Жилъ 45 летъ. Отъ друзей и знакомыхъ». С тех пор, как стало известно место его захоронения, к могиле автора «салата оливье» регулярно начали наведываться студенты кулинарных учебных заведений, в основном перед экзаменами – на счастье так сказать, превратив ее в своеобразный талисман.

У могилы человека-легенды Фридриха Гааза, сына пастора из немецкого города Мюнстерайфеля, ставшего в России Федором Гаазом, другой контингент поклонников – бывшие зеки, особенно те из них, кто был осужден по ошибке.

Будучи членом Московского тюремного комитета и главврачом московских тюрем (с 1829 года), Гааз посвятил свою жизнь облегчению участи заключенных и ссыльных. Он добился открытия лазаретов для них и школ для их детей; отделения осужденных от подозреваемых; отмены бритья половины головы у женщин. Изобрел «щадящие кандалы» – более легкие, на кожаной подкладке; добился, чтобы от кандалов освобождали стариков и больных. И многое другое. Безвозмездно лечил бедных, снабжая их лекарствами и одеждой. На благотворительность ушли все его сбережения. Его девизом, высеченным на надгробном камне, было: «Спешите делать добро!».

А когда тюремный доктор умер, хоронить его было не на что – он ничего себе не оставил. Гроб несли на плечах через всю Москву. (А ведь Введенское кладбище очень далеко от центра – метро Семеновская.) За ним шла 20-тысячная процессия.

Более чем полтора века прошло с тех пор. Но благодарные потомки не забыли «святого доктора», как его окрестили при жизни. (Кстати, церковь рассматривает вопрос о его канонизации.) Его именем названы больницы, приюты, школы, улицы, фонды – в Москве, Санкт-Петербурге, в Перми, Гомеле, Одессе. А в Ессентуках и Железноводске (где он открыл источники минеральных вод) установлены памятники и мемориальные доски.

К другой могиле – старца Захария, протоптали тропу верующие. Зосима (Захарий), схиархимандрит Троице-Сергиевой Лавры, слыл при жизни чудотворцем и ясновидцем. К нему за помощью и наставлением приходило множество людей. В те времена, в молодом советском государстве на представителей духовенства были гонения, вплоть до расстрела.

Над Захарием, попавшим под колпак НКВД, постоянно висела угроза ареста. На него накладывали домашний арест, запрещали принимать людей. Но к нему все равно шли и шли. За несколько дней до своей кончины старец сказал: «Я после смерти буду гораздо более жив, чем сейчас». И действительно. Он является во сне своим ученикам и близким, кого-то предостерегая от опасности или неверных поступков, кого-то благословляя на добрые дела.

Старца Захария похоронили на кладбищенском участке, принадлежавшем его духовной дочери Екатерине Висконти и её сестре. Так они все трое там и покоятся. Могила стала местом паломничества страждущих. Этот святой старик и после смерти, как обещал, помогает людям.

Табличка у могилы Зосима-Захарии сообщает: «Прожил 86 лет (1850-1936), совершил много подвигов, сотворил множество чудес, засвидетельствованных очевидцами. Некоторые чудеса сотворил Бог ради Захарии еще в детстве его. Он трижды видел Троицу и трижды наяву Богоматерь; дважды ходил по воде, как по суше, по его молитве воскрес умерший, он исцелял больных и очищал от грехов. Это подвижник, достойный имени святого».

На Немецком-Введенском кладбище, давно уже стало традицией среди верующих нести к могилам усопших свои невзгоды, просить у них помощи – в делах, в любви, в семейных неурядицах, в избавлении от врагов, от разного рода недугов. Еще один пример тому – усыпальница Эрлангеров, стены которой сплошь испещрены надписями, адресованными Всевышнему. Люди верят, что мольба их достигнет цели... Но, в данном случае, с хозяином захоронения, Антоном Эрлангером, эта вера напрямую не связана. Его в посредники между людьми и Богом никто не записывал.

Его отец, Максим Эрлангер, приехавший в Россию из Германии, был композитором и дирижером, и работал в Мариинском театре. Антон пошел по другому пути, став крупным мукомольным промышленником. В 1881 году он открыл в Москве (в Сокольниках) мукомольный комбинат, и построил первую в России гигантскую паровую вальцевую мельницу фантастической производительности, перерабатывавшую до 170 тонн зерна в сутки. А потом начал строить аналогичные мельницы по всей стране (около 800 штук). Он делал щедрые пожертвования на благотворительные нужды, учреждал стипендии, помогал бедным, открыл школу мукомолов в Москве. А в Ялте купил землю и разбил на ней огромный общественный парк, который ялтинцы до сих пор знают, как «Парк Эрлангера».

Антона Эрлангера называли «мучным королем», основателем мукомольной промышленности России. Превратившись в Мелькомбинат №1, его мельница в Сокольниках работает по сей день. Ей и имя присвоили – увы, не ее создателя, как следовало бы ожидать, а председателя Госплана СССР Цюрупы. А имя Эрлангера осталось только на его усыпальнице.

Построил ее друг Антона, Франц-Альберт Шехтель, тоже обрусевший немец, один из крупнейших зодчих рубежа XIX-XX столетий, кавалер орденов Св. Анны и Св. Станислава. Компактный, уютный и в то же время монументальный молельный домик в виде часовни-склепа с летящими ангелами на фронтоне был спроектирован Шехтелем по типу античных храмов, с полукруглым куполом.

Там, на алтарной стене, напротив входа, в неглубокой нише, находится большое мозаичное панно (2 на 1,5 м). На нем аллегорическая композиция в древнерусском стиле: Христос, сеющий на земле зерна добра. Панно освещено естественным светом, льющимся сверху из трех полукруглых окон. Автор живописного эталона к мозаике известный русский художник Петров-Водкин. В качестве сюжета он не случайно избрал рассказанную Христом «Притчу о сеятеле», учитывая род деятельности семьи Эрлангер, хлебных торговцев и мукомолов.

Вот к этому «Христу-сеятелю» и обращались верующие, записывая свои мольбы и просьбы на стенах часовни карандашами, ручками, фломастерами. Они-то про панно знали, тогда как миру искусства оно долгое время оставалось неизвестным – до тех пор, пока одна простая женщина, московская армянка Тамара Павловна Кронкоянс, не имея за душой ни гроша, не умудрилась отреставрировать за свой счет усыпальницу Эрлангеров и попутно защитить от разрушения могилу старца Захария.

До своего духовного подвига, как классифицировала ее поступок церковь, Кронкоянс лет 10 была прикована к постели – отказывали ноги. Женщина горячо молилась, прося у Бога исцеления, чтобы успеть совершить какое-нибудь благое дело. Ее молитва была услышана. Чудо свершилось. Она встала на ноги.

Тамара Павловна не забыла свой обет. В 1990-х она поселилась на Немецком кладбище, в железном строительном вагончике, терпя жару и холод, ухаживала за могилами – не теми, за которые платят, а за заброшенными. Видя, в каком запустении находится могила старца Захария и усыпальница Эрлангеров, она задалась целью привести их в надлежащий вид. Поскольку своих средств у женщины не было, она просила милостыню у посетителей кладбища. Ее многие знали и практически никогда не отказывали. За 12 лет ей удалось собрать необходимую сумму – 100 тысяч рублей.

Благодаря стараниям этой удивительной женщины, и с благословения Патриарха Алексия Второго, могила старца Захария укрылась от непогоды часовней – медной снаружи, обшитой деревом изнутри, а усыпальница Эрлангеров обрела свой первозданный вид.

В 2001 году киностудия «Патсмос» сняла документальный фильм «Прощеное воскресенье», рассказавший о подвижничестве Тамары Павловны Кронкоянс. Тогда-то общественность и узнала о еще одной работе Петрова-Водкина, сокрытой в частной усыпальнице и не значившейся ни в одном каталоге. Кронкоянс уже глубокая старушка. Но она жива и здорова.

Тамара Павловна Кронкоянс

До склепа, известного в народе, как «Дом на песке», «Вампирский склеп» или просто «Вампирка», у подвижницы из народа руки еще, видимо, не дошли. (Вампирским его окрестили потому, что кто-то якобы наткнулся в нем на торчащую из земли руку.) Это ветхое, полуразрушенное сооружение, несмотря на свою безусловную архитектурную ценность, пользуется дурной славой – в первую очередь, из-за готов, повадившихся в последние десятилетия совершать там свои ритуальные обряды, сродни черным мессам сатанистов.

Кто такие готы? Goths (варвары) – крайне экзотическая молодежная, скорее даже подростковая субкультура, зародившаяся в конце 70-х прошлого века (а в России еще позже), зацикленная на смерти, мистике, загробной жизни, на страданиях и боли (через садо- и мазохизм).

Выглядят готы вызывающе странно. Одеваются только во все черное, вычурное, бьющее в глаза. Ногти черные, волосы черные, иногда выбритые на висках до макушки. Густой макияж – мертвенно белые лица с черными или красными губами и непременной черной обводкой вокруг глаз. В одежде и украшениях используют атрибутику Смерти и сатанинскую символику. Откровенно подражают некроманам (испытывая особую страсть к кладбищам), вампирам (при встречах целуют друг друга в шею), зомби (демонстрируют полную отрешенность от внешнего, материального мира) и сатанистам, эпотируя окружающих. Любят устраивать ночью на кладбищах коллективные сходки под музыку с оргиями. Этакая полудетская извращенная романтика, которая с возрастом, как правило, проходит.

Вот эти московские готы и облюбовали «Вампирку» на Введенском кладбище. Они так «достали» его администрацию, что той пришлось принимать защитные меры – усиливать ночную охрану, оснащать их излюбленные места видеокамерами. «Некроманов» после этих мер явно поубавилось. Но прошло несколько лет, и они снова начали объединяться – пока в интернете, для возобновления ритуальных встреч у «Вампирки». Воззвание к готам-единомышленникам на их сайте начинается так: «Все, кто любит бывать на этом замечательном Кладбище, кто понимает его красоту, слышит вечный диалог Жизни и Смерти... Те, которые касаясь вековых стен склепов, ощущают дуновение времени... Все, понимающие величайшую ценность Введенского Кладбища... ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС!».

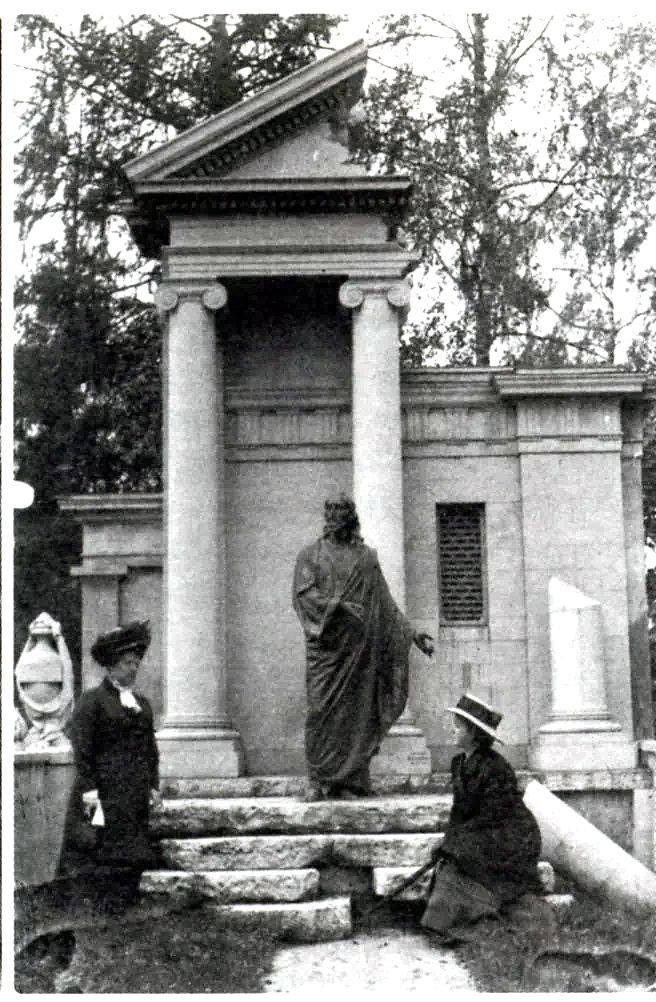

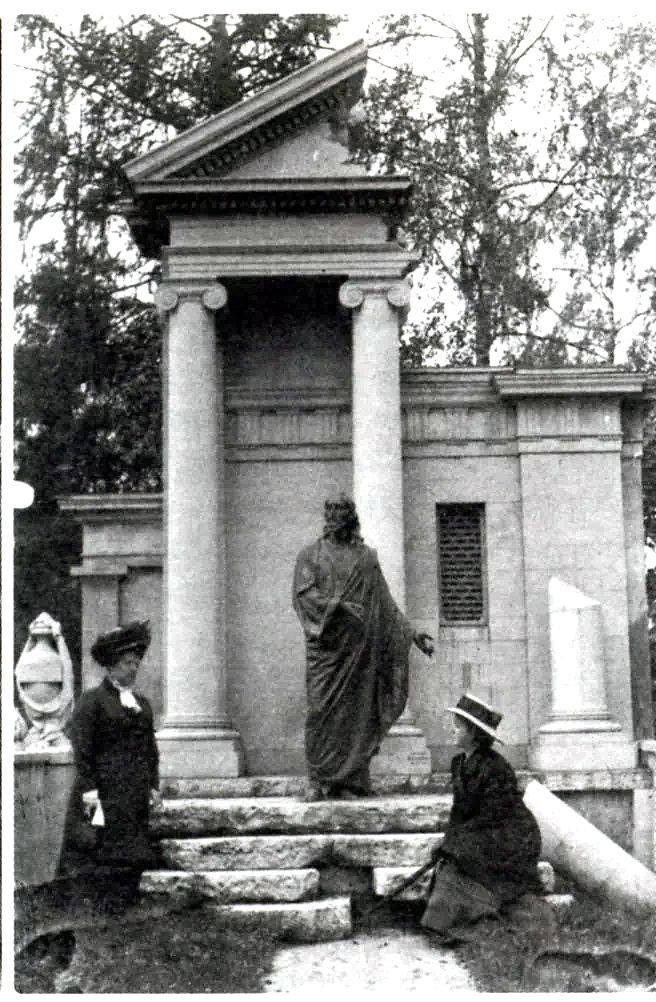

«Вампирка» или «Дом на песке» – усыпальница со склепом, вход в который, по древним лютеранским традициям, выполнен в виде полуразрушенного античного портика храма, символизирующего Врата в загробный мир (что, видимо, и привлекло готов). Кому она принадлежала, доподлинно неизвестно, так как на ней нет имен. Но есть версии. По одной из них – семье крупного предпринимателя и инвестора фона Вогау. По другой – семье немецкого купца Людвига Кноопа, ставшего в России мануфактурщиком-миллионером Львом Герасимовичем Кнопом, «отцом русского ситца», о котором в Москве ходила поговорка: «Где церковь, там и поп, где фабрика – там Кноп».

Я не случайно заострила внимание на последнем захоронении. Именно с ним, еще до появления на свет московских готов, связана самая интересная, самая загадочная и печальная история Введенского кладбища. Точнее будет сказать – со статуей, некогда его украшавшей.

Начинается эта история с другого захоронения, находившегося напротив «Дома на песке». Монументальный фамильный некрополь принадлежал представителям старинного немецкого дворянского рода, баронам фон Мекк. Глава династии строителей и владельцев железных дорог, Карл Фёдорович фон Мекк, до революции был одним из основоположников российского железнодорожного транспорта. Его сын и преемник, барон Николай Карлович фон Мекк, четверть века (с 1892 по 1927) возглавлявший Общество Московско-Казанской железной дороги, внес огромный вклад в развитие транспортной системы всей страны, как до революции, так и после.

Николай Карлович был связан делами с Флоренцией, где имел два собственных дома. Там он и заказал известному флорентийскому мастеру, профессору Рафаэлло Романелли, скульптуру Христа (на пьедестале размашистым почерком автора поставлена подпись, дата и адрес его мастерской во Флоренции), и сам же привез отлитую в бронзе двухметровую статую в Москву – сначала по воде до Крыма, а оттуда – железной дорогой.

Это потрясающей красоты произведение искусства, как вскоре выяснилось, обладало не только огромной силой эмоционального воздействия на человека, буквально приковывая к себе его взгляд и душу, но и чудодейственными свойствами.

Христос изображен в непринужденной, полной внутреннего достоинства позе со слегка откинутой головой, обеими руками указывающий куда-то вправо и вниз. Есть версия, что первоначально, по задумке автора, это была композиция из двух фигур, называвшаяся «Блаженный у ног Христа». Блаженный, притулившийся тут же, на ступеньках некрополя, со страдальческим выражением лица смотрел на Христа. Москвичи – и лютеране, и православные, боготворили статую Христа, окрестив ее «Иконой Спасителя», но невзлюбили юродивого. Даже фотографируясь рядом с «Христом», старались заслонить собой вторую скульптуру, чтобы на фото ее не было видно. А потом «Урод», как его называли, и вовсе с кладбища пропал.

В 1929 году советская власть «по-советски отблагодарила» Николая фон Мекка за все, что этот яркий и благородный человек для России сделал – его расстреляли. А фамильный некрополь уничтожили, сровняв с землей. Накануне этого варварства неведомые почитатели «Иконы Спасителя» успели тайно перетащить статую к соседнему безымянному захоронению – к «Дому на песке».

Там она и простояла до 1947 года. Слава о том, что статуя чудотворна, быстро распространилась по всей Москве. Верующие устраивали к ней настоящее паломничество. Собирали стекавшую с кистей бронзовых рук дождевую воду, омывались ею, пили ее. А когда дождя не было, приносили воду с собой и поливали статую. Даже в зимнюю стужу. Говорили, что «Икона Спасителя» способна снять неизлечимый недуг или исполнить просьбу в течение получаса. Верующие оставляли записки с мольбами о помощи у подножья статуи или писали прямо на стенах склепа.

В «Житии» широко известной святой блаженной Матроны («Сказание о житии старицы Матроны») записано, что когда она тяжело заболела и у нее отказали ноги, она послала свою келиньицу в 30-градусный мороз на Немецкое кладбище к статуе Спасителя. Облив водой руку «Христа», монашка собрала ее в сосуд и принесла матушке. Матрона исцелилась.

О чудодейственных свойствах статуи я впервые услышала от мамы и бабушки. Всякий раз, навещая могилы близких, они видели толпившихся перед ней людей. Одни шли за исцелением для себя, другие приводили древних старцев и нуждавшихся в божьей помощи детей. А когда получали то, о чем просили, в благодарность несли цветы к подножью статуи.

Теперь уже мало кто из них знал, что предназначалась она совсем для другой могилы. Да и какое это имело значение. Для тех, кто в нее верил, статуя существовала сама по себе, как прямая связь с Господом. А «Дом на песке» стал для идущих к ней ориентиром, проводником, посредником. Этаким объектом номер один на всем Введенском кладбище. В те годы, когда статуя Христа стояла перед ним, все его стены были испещрены надписями-просьбами. Администрация кладбища их раз в год терпеливо закрашивала.

Такой фанатизм не мог не насторожить власти города. После совещания в верхах было принято решение проблемный объект с кладбища убрать. При этом действовали довольно вероломно. Скульптуру обшили досками, засыпали опилками и ночью тайно с кладбища вывезли. А на ее месте оставили такой же деревянный ящик, только пустой. Людям долгое время морочили голову, дескать, статуя вот она, здесь, ждет реставрации. А когда терпение людей иссякло и собравшаяся толпа потребовала: «Верните нам нашего Христа», ящик у них на глазах вскрыли, и все увидели, что он пуст. Ожидавшим цинично заявили: «Ваш Христос вознесся».

Произошло это в 1947 году. С тех пор никто не знал, куда увезли статую и что с ней сделали. А между тем вокруг нее шли непрекращавшиеся письменные и устные 89дебаты (или, как их церковь окрестила – торги), продолжавшиеся до 1976 года, когда было принято окончательное решение передать статую Христа, музею Московской православной духовной Академии Троице-Сергиевой лавры (Сергиев-Посад). О том, что судьба статуи решалась долгих 30 лет, стало известно благодаря директору музея, Давиду Саркисяну. Он, как выяснилось, по собственной инициативе, собирал все документы, связанные с соответствующей перепиской должностных лиц, а перед смертью передал церкви всю папку с архивом.

Так статуя Христа, наконец, нашлась. Она украшает церковно-археологический кабинет музея Академии и снова доступна для обозрения.

Прадедовы потомки

Вернусь однако к свом предкам. Кипучая деловая активность ничуть не мешала прадеду быть прекрасным семьянином. Вместе с супругой, Эммой Александровной, они вырастили, как я говорила, семерых детей и их внуков. Дети у Эммы и Эриха, как по заказу, появлялись на свет каждые два года. Первыми были близнецы Александр-Бруно (1878) и Лидия-Каролина (1878). За ними – сын Николай-Александр (1880). Потом – дочь Женни-Каролина-Эмма (1882), сыновья Леонид-Август-Альфред (1884), Роберт-Александр-Эдуард (1886) и мой нетерпеливый дед, Бернгард Оскар Эдмунд (1887), родившийся, в нарушение семейной традиции, через год после предыдущего ребенка.

Несмотря на то, что родным языком Эриха и Эммы был немецкий, в семье говорили по-русски. Их дети воспитывались на русской культуре. Данная тенденция сохранялась и в семьях их повзрослевших детей, включая двух дочерей, вышедших замуж за британских подданных, кузенов Николая и Альфреда Барто.

Мужчины Немецкой слободы проходили военную службу в царской армии, в полках «иноземного строя». Их брали в основном как специалистов в пехотные, кавалерийские полки, артиллеристами, инженерами, медиками, музыкантами. Отслужили свое и сыновья Эриха Виллера, не знаю, правда, в каком качестве. Судя по форме, дед был простым солдатом, и вернулся домой последним, как самый младший.

Женился он тоже последним. Для него эта служба, которую он проходил в Смоленске, практически на Родине своего отца, оказалась, в известном смысле, судьбоносной. Там он познакомился с одной из трех дочерей генерала царской армии, Ивана Верзилова (под началом которого служил), влюбился в нее, и домой после службы вернулся, нарушив еще одну семейную традицию, с русской невестой. (Как это происходило по части ритуала – кто за кем ездил и кто невесту привез, он или родители, честно говоря не знаю. Не сообразила спросить бабушку, когда было время).

Не знаю я и того, как поначалу среагировали родители деда, его братья и сестры, и их супружеские пары на появление в их среде чужачки. Но приняли ее, как родную. Бабушка моя, Елена Ивановна, надо отдать ей должное, была красива, хорошо воспитана и к тому же обладала кротким, покладистым нравом. Для свекра она стала самой любимой невесткой. Причем ей не пришлось даже менять свое христианское вероисповедание на лютеранское, от нее этого не потребовали.

Мои бабушка и дедушка

Все сыновья Эриха Виллера получили хорошее образование и были при деле. (К сожалению, располагаю лишь фрагментарными сведениями о них.) Старший сын, близнец Александр-Бруно окончил 4-ую мужскую гимназию в Москве, жил отдельно от семьи, в Введенском переулке (если не ошибаюсь – заведовал там же конторой отца, принимавшей заказы на оформление могил), был женат на Элли Эмильевне Бернгард. В советское время работал переводчиком с немецкого языка в библиотеке Наркомместпрома РСФСР.

Николай-Александр – самый успешный из всех и самый удачливый, поскольку был единственным из братьев, кто смог дожить до глубокой старости. По образованию архитектор. Долгое время работал с Францем Альбертом Шехтелем, одним из крупнейших зодчих рубежа XIX-XX столетий.

Леонид-Август-Альфред. Образование незаконченное высшее. Инженер.

Могу судить по фотографиям, что смолоду он был щеголем и сердцеедом, этаким картинным красавчиком-офицером, знавшим себе цену. Женился. Имел четырех детей – сыновей Германа, Игоря, Олега, и дочь Нину. В советское время работал инженером на Ачисайском полиметаллическом комбинате в Казахстане.

Получается, что о Роберте Виллере я вообще ничего не знаю, кроме причины его преждевременной смерти, к которой еще вернусь.

Бернард Оскар Эдмунд, мой дедушка, учился в «Реальном училище с пансионом» (на Мясницкой), известном как частная Фидлеровская гимназия или как Реформаторская лютеранская гимназия Ивана Фидлера и считавшаяся одним из лучших учебных заведений Москвы.

Меня заинтересовал находившийся в стенах этой гимназии аквариум, какой-то невероятный, трехэтажный. Все три аквариума были установлены по вертикали, друг над другом. Верхний имел в длину 11/2 аршина, средний – 1? аршина и нижний – 21/2 аршин. (1 аршин равен 0,71 метра.) Над ними был сооружен искусственный скальный грот, из которого вода водопадом стекала в верхний аквариум, из верхнего – в средний, из среднего – в нижний. Оттуда уходила в задекорированный под ним резервуар и поднималась наверх, под «скалу», что обеспечивало циркуляцию воды.

Но Фидлеровская гимназия вошла в историю не своим аквариумом, а кровавой трагедией в ее стенах, послужившей началом Декабрьского восстания в Москве. Вот историческая справка:

«Училище Фидлера с начала 1905 года – один из центров революционной деятельности: здесь разместился штаб боевых дружин Москвы. Вечером 9 декабря в училище собралось около 150-200 дружинников, гимназистов, студентов, учащейся молодёжи. Шла подготовка к вооруженному восстанию. 5 декабря в училище Фидлера состоялась открытая общегородская конференция большевиков Москвы.

Дом Фидлера был окружён войсками (две роты солдат Самогитского полка с артиллерией, эскадрон драгун Сумского полка, жандармы и полиция), которые предъявили ультиматум о сдаче. После артиллерийского обстрела (дом был пробит снарядами в нескольких местах) «восставшие дружинники», потеряв несколько человек убитыми и более десятка ранеными, сдались. Часть сдавшихся (около 20 человек) была зарублена драгунами. Разгром училища Фидлера правительственными войсками ознаменовал переход к вооружённому восстанию по всей столице».

Бернарду Виллеру в 1905 году было 17 лет, то есть он уже заканчивал гимназию, и вполне мог оказаться втянутым в разыгравшиеся события. Но я, честно говоря, ничего об этом не знаю.

Как я уже говорила, дедушка по профессии был скульптором и первоклассным литейщиком, перенявшим творческие и профессиональные навыки и знания своего отца, работал под его началом. У него было двое детей – моя мама, Наталия – Нелли (1915), и сын Мирослав – Мира (1919).

О членах семьи старшей дочери Лидии, прожившей долгую жизнь (87 лет), благодаря ее правнукам и многочисленным, хорошо сохранившимся фотографиям (включая и альбомы моего деда), информация наиболее полная. Лидия вышла замуж за Николая Ричардовича Барто (1865-1931), британского подданного, как я упоминала, выпускника Комисаровского технического училища, служившего управляющим на заводе Виллера. У Лидии и Николая было трое детей: дочь Евгения и два сына – Ростислав и Павел.

Ростислав Барто (1902-1974) был художником. Павел Барто (1904-1986) – прозаиком и поэтом. В начале 20-х служил помощником при штабе командующего всеми морскими силами Республики, во время II Мировой войны – на Северном флоте.

Известная детская поэтесса и писательница Агния Барто (урожденная Волова) была первой женой Павла Барто. Брак их продлился 6 лет, но она сохранила его фамилию. После Агнии у него было еще три жены, и от всех он имел детей. Последняя, Рената Николаевна Виллер – его кузина, дочь Николая Виллера. Они прожили вместе 25 лет.

Вторую дочь прадеда, Евгению (Женни), всю жизнь преследовал злой рок. Она вышла замуж за кузена Николая Барто – Альфреда Богдановича (1876-1919), родила двух очаровательных детей – Елену (1910) и Жоржика (1912). Ее муж скончался в 43 года, сын – в 5 лет, а дочь – в 21 год. На могиле своих близких Евгения написала: «Любовь никогда не умрет. Спите спокойно, мои дорогие, скоро и я приду к вам». Остаток своей жизни она провела с сестрой Лидией и на их могилах, и умерла в 61 год.

Но все это, и многое что еще, не менее ужасное, случится с семьей Виллеров позже. А пока что все они жили дружно, весело, сплоченно, тесно общаясь друг с другом, особенно после того, как прадед построил просторную семейную усадьбу в подмосковном Царицыно.

Слушайте

ФОРС-МАЖОР

ДЕТЕКТИВ

Отношения с мужем натянулись еще сильнее. Ричард, правда, стал вежливым, но Лиза понимала, когда адвокат вежлив, значит что-то варится.

декабрь 2025

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

"Россия такая страна, которая ничего не боится. Простить террористов — это дело бога, моё дело — отправить их к нему. Россия не сердиться, Россия сосредотачивается. Вышли, не имея права, — получите по башке дубиной."

декабрь 2025

ИСТОРИЯ

У Эдди было слабое место-сын, которого он обожал. Эдди скрывал свою связь с мафией. Он хотел чтобы сын был лучше, чем он сам. Эдди мечтал оставить сыну своё доброе имя и личный положительный пример. В какой-то момент Славный Эдди решил искупить все содеянное и рассказать властям об Аль Капоне.

декабрь 2025

ПРОЗА

Дед закончил войну под Берлином и вернулся домой с тремя ранениями, двумя контузиями, орденами Красного Знамени и Славы, кучей медалей и вот этим пистолетом. …Сергей взял пистолет в руку и ощутил его приятную и убийственную тяжесть: снял с предохранителя, передёрнул затвор и, отведя руку в сторону и вниз, нажал на спусковой крючок….

декабрь 2025